夏の便秘、なぜ増える?薬剤師が教える原因と解消の正解ルール!

「水分はとってるのに…」「朝は食欲がなくて…」そんな小さな生活の変化が、じわじわと“夏の便秘”を招きます。

実は便秘は、冷房の冷えや朝食抜き、飲み物の選び方まで深く関わってくるもの。

この記事では、便秘に悩む30〜50代女性のために、原因・習慣・解決策をまとめて丁寧にお伝えします。

第1章:なぜ夏に便秘が増える?3つの主な原因とは

「夏になると便秘がひどくなる」

こんな声を、薬局の現場でもよく耳にします。

冬や春は特に問題なかったのに、7月頃から「なんだかお腹がスッキリしない」「毎日出ない日が増えた」など、季節とともに不調を訴える人がぐっと増えるんです。

便秘といえば年中あるものと思われがちですが、実は夏こそ便秘が起こりやすい季節です。

その背景には、「脱水」「冷え」「食生活の乱れ」といった“夏特有のリスク”が複雑に絡んでいます。

ここでは、その3つの主な原因を詳しく解説します。

■ 原因①:脱水によって便の水分が奪われる

夏の便秘でいちばん大きな要因が「隠れ脱水」です。

気温が上がると、私たちは自然と汗をかきます。

のどが渇いていなくても、皮膚や呼気から少しずつ水分が蒸発しています。

問題は、この状態でも「水分は足りている」と思い込んでしまうことです。

体内の水分が減ると、腸内に運ばれる便の水分も不足します。

本来ならスムーズに出るはずの便が、水分を失って硬くなり、腸にとどまりやすくなるのです。

さらにやっかいなのが、小腸で吸収される水分量の多さです。

飲んだ水の約90%は小腸で吸収され、大腸にはわずか10%程度しか届きません。

この“残りわずか”の水分が、便のやわらかさを左右するカギになります。

だからこそ、のどが渇いたと感じる前に、少しずつ水を飲むのが大事です。

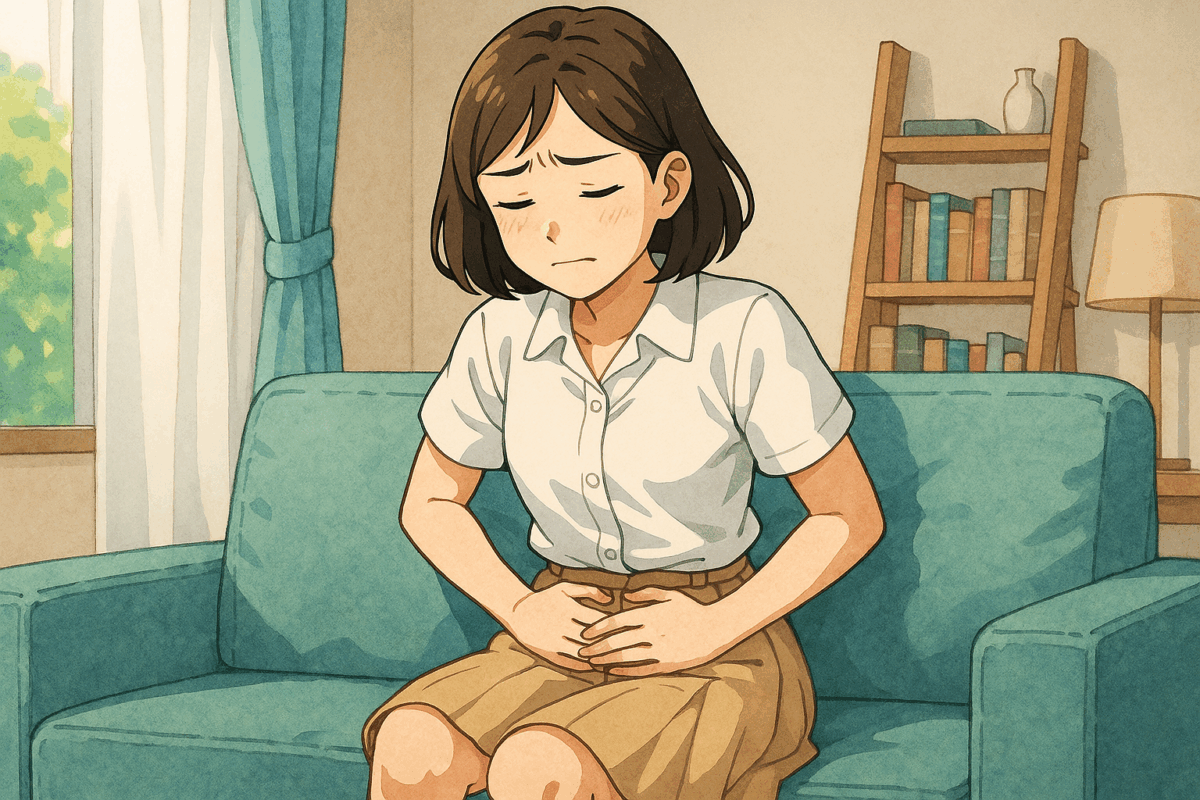

■ 原因②:冷えで腸の動きが止まる

エアコンの効いた部屋に長時間いる

冷たい飲み物やアイスを頻繁に摂る

これらは夏ならではの行動ですが、腸にとっては大きなストレスです。

腸の動きは、自律神経によってコントロールされています。

体が冷えると、自律神経のバランスが崩れ、腸の「ぜん動運動(内容物を押し出す動き)」が弱まります。

とくに女性は男性よりも冷えやすく、自律神経の影響も受けやすいため、夏場の便秘リスクが高くなりがちです。

また、内臓が冷えることで血流も悪化します。

血の巡りが悪くなると、腸の動きがますます鈍くなり、便秘が悪化するという悪循環に陥ってしまいます。

■ 原因③:食欲低下による“腸への刺激不足”

夏バテで食欲が落ちて、つい「朝はいいや」と食事を抜いていませんか?

実は、食事の刺激は腸を動かす大切なスイッチです。

朝ごはんを食べると、胃や小腸が動き出し、それが腸全体に伝わって排便を促します。

これを「胃・結腸反射」と呼びますが、この刺激がないと腸は眠ったまま。

便が溜まりやすくなるだけでなく、「便意を感じにくい体質」になってしまう危険もあるんです。

加えて、夏は「そうめんだけ」や「冷たい飲み物だけ」で済ませがち。

すると便の材料となる食物繊維や水分が不足して、ますます出にくくなります。

朝食をしっかりとること。

できれば温かい汁物や、野菜・発酵食品を組み合わせると、腸がしっかり動いてくれます。

夏の便秘は“生活の積み重ね”が原因に

ここまで紹介した3つ――

「脱水」「冷え」「食欲不振」。

これらはどれか一つというより、すべてが重なって腸の働きを止めてしまうことが多いです。

しかも、気づかないうちに習慣化していることも多く、「夏はなんとなく出にくい」と感じるだけで済ませてしまう人もいます。

でも、原因がわかれば対策できます。

第2章:今日からできる!夏の便秘を防ぐ5つの生活習慣

便秘の改善というと、まず「薬」や「サプリメント」を思い浮かべる方が多いかもしれません。

でも、実は毎日のちょっとした習慣を整えるだけでも、腸の動きはずいぶん変わります。

夏に便秘が悪化する原因は、生活の中に潜んでいることがほとんどです。

ここでは、薬剤師である私が実際に患者さんにアドバイスしている「5つの生活習慣」を紹介します。

① 朝イチの常温水コップ1杯で腸を目覚めさせる

寝ている間、体は汗をかいて水分を失っています。

起きた直後の体は軽い脱水状態になっており、腸も“カラカラ”。

この状態でコップ1杯(200ml程度)の常温水を飲むことで、腸をやさしく刺激できます。

とくに、冷たすぎない水がポイント。胃腸を冷やしすぎると、逆効果になることもあるからです。

また、朝の水分補給には炭酸水もおすすめです。

炭酸が腸を内側から刺激してくれるため、便通改善の一助になります。

② 朝食+朝トイレ習慣で排便リズムを作る

朝食を抜く人は、便秘になりやすい傾向があります。

これは「胃・結腸反射」と呼ばれる腸の働きが関係しています。

朝ごはんを食べると、胃が刺激され、その信号が腸に届き、ぜん動運動が始まります。

つまり、朝食=腸のスタートスイッチなのです。

食べたあとすぐ便意がなくても、5分だけでもトイレに座る習慣をつけましょう。

「出なくても座る」が習慣化のコツです。

③ こまめな水分補給ルール(のどが渇く前に)

夏の水分補給は「気づいたら飲む」では間に合いません。

大事なのは、のどが渇く前に、1回100〜150mlの水分をこまめに摂ること。

一気に500ml飲んでも、大半は尿として排出されてしまい、腸まで届きにくくなります。

目安は1日1.5〜2L。

仕事中はタイマーをかけて1時間ごとに飲む、という方法もおすすめです。

飲み物は、カフェインや糖分の少ないものを選びましょう。

水・麦茶・ルイボスティーなどが理想的です。

④ 冷房対策で腸を冷やさない(ひざ掛け・常温飲料)

冷房の効いた室内で1日過ごすと、体の深部が冷えて腸の動きが鈍くなります。

自律神経は±5℃の温度差で乱れるといわれており、外との寒暖差が激しいと腸も混乱してしまうのです。

対策はシンプルです。

・ひざ掛けや腹巻きでお腹を冷やさない

・冷たい飲み物ではなく常温飲料を選ぶ

クーラーの風が直接当たる位置には座らないのも大切です。

⑤ 寝る前5分!腸ひねりストレッチでぜん動運動サポート

腸の動きを助けるには、軽い運動が効果的です。

でも、ハードな運動じゃなくてOK。

おすすめは「腸ひねりストレッチ」。

寝る前にベッドの上で

1.仰向けに寝る

2.両膝を揃えて、左右交互にゆっくり倒す

この動きだけで、腸のまわりの筋肉がほぐれ、腸に心地よい刺激を与えられます。

便秘改善だけでなく、リラックス効果もあるので、睡眠の質も上がります。

■まとめ:生活リズムの見直しが便秘改善のカギ

薬を使う前に、まず整えるべきは「生活リズム」です。

特別な道具や高価な食品は不要です。

水、食事、トイレ、睡眠…こうした基本の積み重ねが、腸の働きをじわじわ整えてくれます。

次の章では、それでもスッキリしない方のために「食品選び」や「市販薬の使い方」を詳しく紹介していきます。

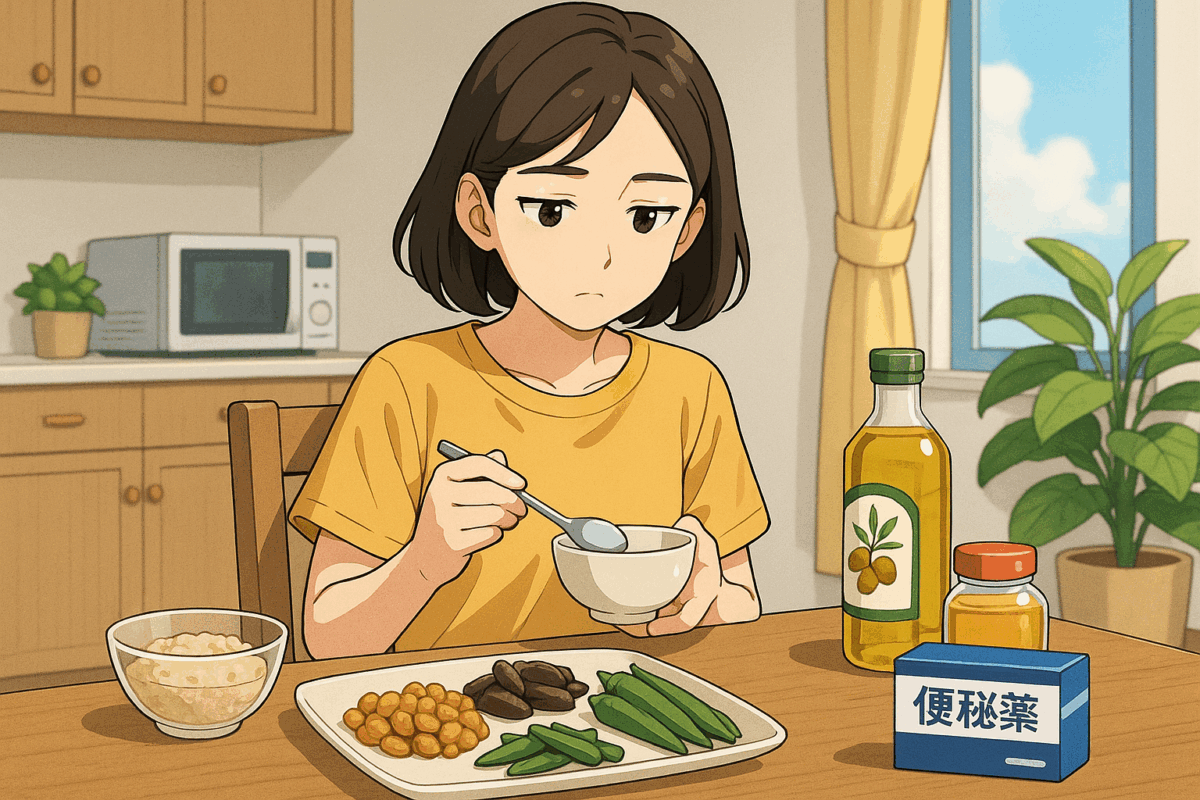

第3章:食材&市販薬でレスキュー!夏便秘の正しい対処法

どれだけ生活習慣を整えても、「あれ、今日は出ないな…」という日はあるもの。

特に夏は、腸のコンディションが不安定になりやすく、“最後のひと押し”が必要になることもあります。

そんなときは、腸にやさしい食材や、薬剤師がすすめる市販薬を上手に取り入れていきましょう。

ここでは、食事+市販薬という2段階の対処法を、薬剤師の視点で紹介していきます。

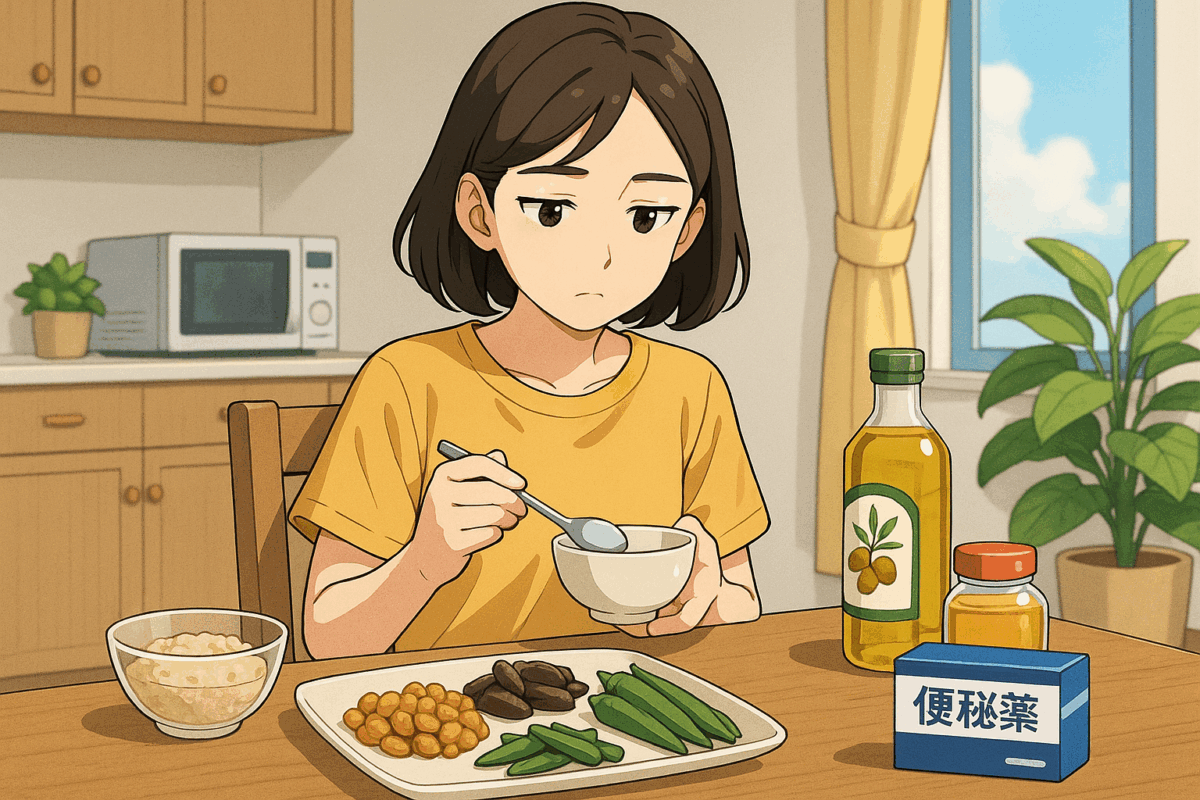

◆ 食材で腸をサポート

水溶性食物繊維を摂ろう

便秘対策=食物繊維、というイメージは広く知られています。

でも、実は「水溶性」と「不溶性」の違いがとても重要です。

便秘に効果的なのは、水溶性食物繊維。

水に溶けてゲル状になり、便をやわらかく保ち、腸内をスムーズに流してくれます。

おすすめの食材はこちらです。

・納豆:腸内環境を整える発酵食品+水溶性食物繊維

・海藻類(わかめ・もずく):ミネラル補給もできて夏にぴったり

・オクラ、なめこ:ぬめり成分が腸にやさしく働きます

冷たいそうめんにこれらを乗せるだけで、腸活メニューの完成です。

オリーブオイル・はちみつで腸を潤す

水だけで便が出ないときは、「腸の潤い不足」を疑いましょう。

そんなときの味方が、オレイン酸とオリゴ糖。

・オリーブオイル:オレイン酸が潤滑油の役割をして、便をすべらせてくれます

・はちみつ:含まれるオリゴ糖が善玉菌を育て、腸内フローラを整えてくれます

朝のヨーグルトに小さじ1ずつかけるだけで、お腹の調子が変わってくるかもしれません。

◆ それでもつらい時は市販薬を活用

生活習慣や食事を見直しても出ないとき。

市販薬を「適切に」「一時的に」使うのは、悪いことではありません。

ここでは薬剤師がすすめる、目的別の市販薬の選び方をご紹介します。

【酸化マグネシウム】

水分を腸に集めて、便をやわらかくするタイプ

酸化マグネシウムE便秘薬

腸を刺激せず、穏やかな作用で翌日に自然な便通が期待できます

習慣性が少なく、高齢者や慢性便秘の方にも◎

「便が硬くて出ない」タイプの方には、まずここから試してみるのがおすすめです。

【刺激性下剤】

大腸を直接刺激して、便を強制的に出すタイプ(頓用)

コーラック

効果は強力。使用から6〜12時間で排便が促されます

ただし毎日は絶対NG。週1回程度までにとどめるのが原則です

腸に依存させないためにも、“最終手段”として使う覚悟が必要です。

【即効型:浣腸】

直腸を液体で刺激して、数分で排便を促すタイプ

イチジク浣腸

液体を肛門から注入することで、直腸の壁を刺激し、強い便意を起こします

即効性は抜群ですが、刺激が強く、脱水や腹痛を招くこともあるため注意が必要です

出口付近に便があるとき、苦しくて我慢できないときなどに使う“切り札”です。

【即効型:坐薬】

炭酸ガスの発生で腸を刺激し、自然に近い排便を促すタイプ

新レシカルボン坐剤

挿入後、炭酸ガスが発生し、腸をやさしく刺激して動かします

浣腸よりマイルドな効き方なので、刺激に弱い人にも向いています

特に「ガスが溜まって苦しい」「自然な形で出したい」方におすすめの選択肢です。

◆ 市販薬を使う注意点

市販薬は便利ですが、乱用すれば腸の働きを弱めるリスクがあります。

以下のルールは、必ず守りましょう。

・連用NG:特に刺激性下剤や浣腸の使いすぎは逆効果

・腹痛・下痢があるときは使用を避ける

・3日以上便が出ない/便意すら起きない場合は、便秘外来での診察が推奨されます

便秘は放置すればするほど、解決が難しくなる症状です。

必要に応じて、専門医に相談する勇気も持ってください。

■食べる・動く・使う…正しい順番で便秘に向き合おう

夏の便秘対策は、「生活習慣」だけでは乗り越えられないこともあります。

そんなときこそ、食材や市販薬を上手に取り入れて、自分の腸を助けてあげることが大切です。

ただし、順番は大事です。

基本は食事や生活を整えること。それでも改善しないときに限り、薬を選びましょう。

焦らず、正しい順番で、あなたの腸に合った便秘対策を見つけてください。

まとめ|便秘と上手に付き合うために

●夏の便秘は“複数の要因”が重なることで起きやすい

脱水・冷え・朝食抜きなど、体の内外から腸の動きを妨げている

●朝の水分・朝食・トイレ習慣で腸のスイッチを入れる

特別なことをしなくても、リズムを整えるだけで効果的

●便秘に効く食材は“水溶性食物繊維”がカギ

納豆、海藻、オクラなどで、腸の中をやさしく潤すサポートに

●市販薬は“必要なときだけ”に頼るのが正解

酸化マグネシウム・刺激性下剤・浣腸・坐薬は正しく使い分ける

●改善しない便秘は“専門医”への相談も視野に

3日以上出ない、腹痛や強い張りがあるなら早めの受診を

夏の便秘は、気づかないうちに生活習慣の“ちょっとしたズレ”から始まります。

でも、水分・食事・腸にやさしいリズムを意識するだけで、だいぶ変わりますよ。

「今日は出なかったな」くらいで終わらせず、

できることを少しずつ取り入れて、腸との付き合い方を整えていきましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・大正製薬|コーラックシリーズ公式サイト(医薬品)

・健栄製薬|酸化マグネシウムE便秘薬 製品情報(医薬品)

・健栄製薬|イチジク浣腸 製品情報(医薬品)

・ゼリア新薬工業|新レシカルボン坐薬 製品情報(医薬品)