インフルエンザ潜伏期間はどのくらい?大人の場合と感染力の出る時期を薬剤師が解説

「インフルエンザにかかったかも…」そんな不安は誰しも経験します。

特に潜伏期間中は症状が出ないため、いつから周囲にうつるのか気になるところです。

大人では平均1〜3日が多いとされ、発症の1日前から感染力を持つこともわかっています。

本記事では、潜伏期間の特徴、大人と子どもの違い、感染を広げないための行動指針を薬剤師の視点から整理しました。

第1章|インフルエンザ潜伏期間はどのくらい?大人の場合を中心に解説

潜伏期間の基本知識

インフルエンザの潜伏期間は 1〜3日が最も一般的 です。

厚生労働省やCDC(米国疾病対策センター)のデータでは、平均は2日、範囲は1〜4日 とされています。

潜伏期間とは「ウイルスに感染してから症状が出るまでの時間」のことです。

インフルエンザはこの期間が短く、しかも症状が出る前から感染力があるため、「まだ元気」と思っているうちに周囲へうつしてしまうリスクがあります。

大人の潜伏期間と特徴

大人と子どもで潜伏期間そのものに大きな違いはありません。

ただし 免疫力や基礎疾患の有無によって発症のスピードが変わる ことがあります。

・疲労がたまっている人、持病がある人 → 早く発症しやすい

・体力があり免疫が強い人 → わずかに遅れる場合もある

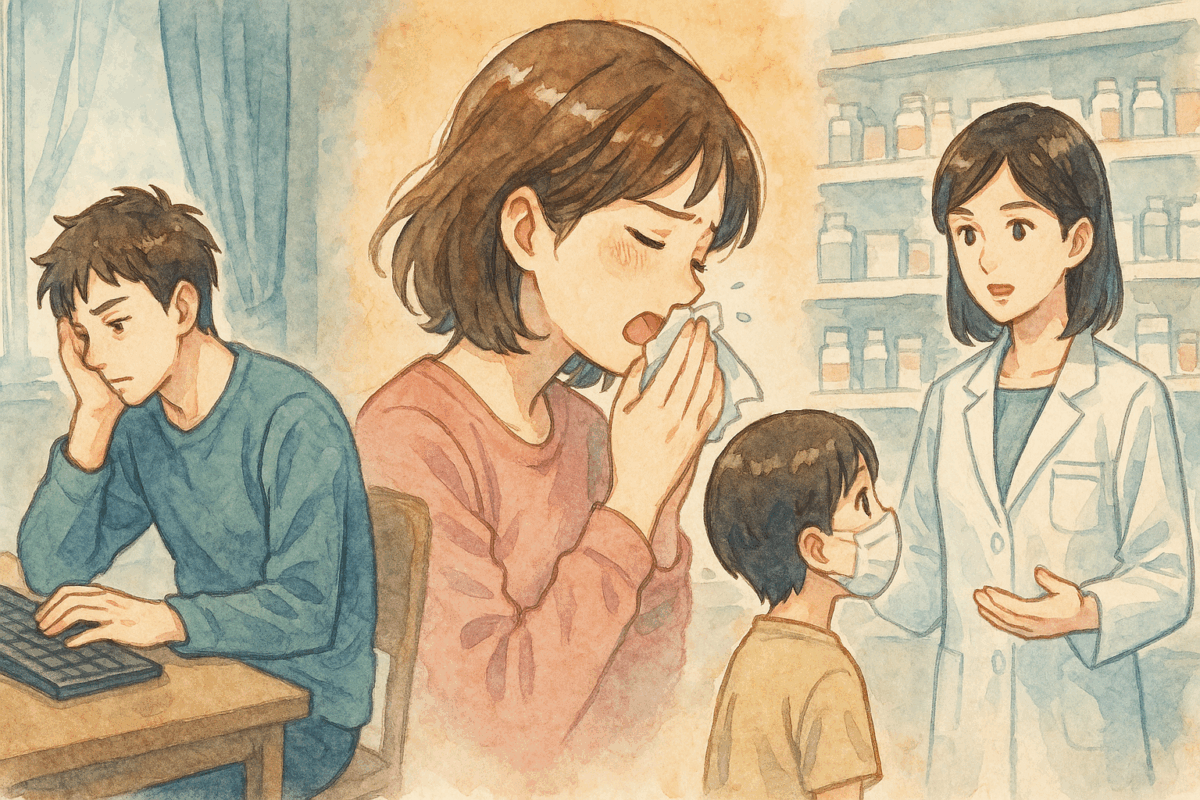

大人で注意したいのは、家庭や職場で接触する人数が多い という点です。

「体調が少し悪いけど仕事に行く」ケースが多く、その結果、潜伏期間〜発症初期に感染を広げやすい のです。

潜伏期間が短い理由

インフルエンザは呼吸器の細胞に侵入すると、爆発的なスピードで増殖 します。

そのため、感染から症状が出るまでの時間(潜伏期間)は 1〜3日と非常に短い のが特徴です。

この速さによって、

・昨日まで元気でも、翌日には高熱や強い倦怠感が出る

・風邪と違い、症状の立ち上がりが急激

という点が際立ちます。

つまり「症状が出るのが早く・強い」ということ自体が、インフルエンザを疑う大きなサインになるのです。

第2章|いつから他人にうつる?感染力のピークと隔離の目安

感染力が出るタイミング

インフルエンザは発症の約1日前から感染力を持ち始めます。

症状が出ていなくても周囲にうつしてしまう可能性があるため、油断は禁物です。

感染力が最も強いのは発症直後から3日目。

さらに発症後5〜7日間は感染が続くことがわかっています。

「熱が下がったからもう大丈夫」と思って外出するのは危険です。

大人が注意すべき感染リスク

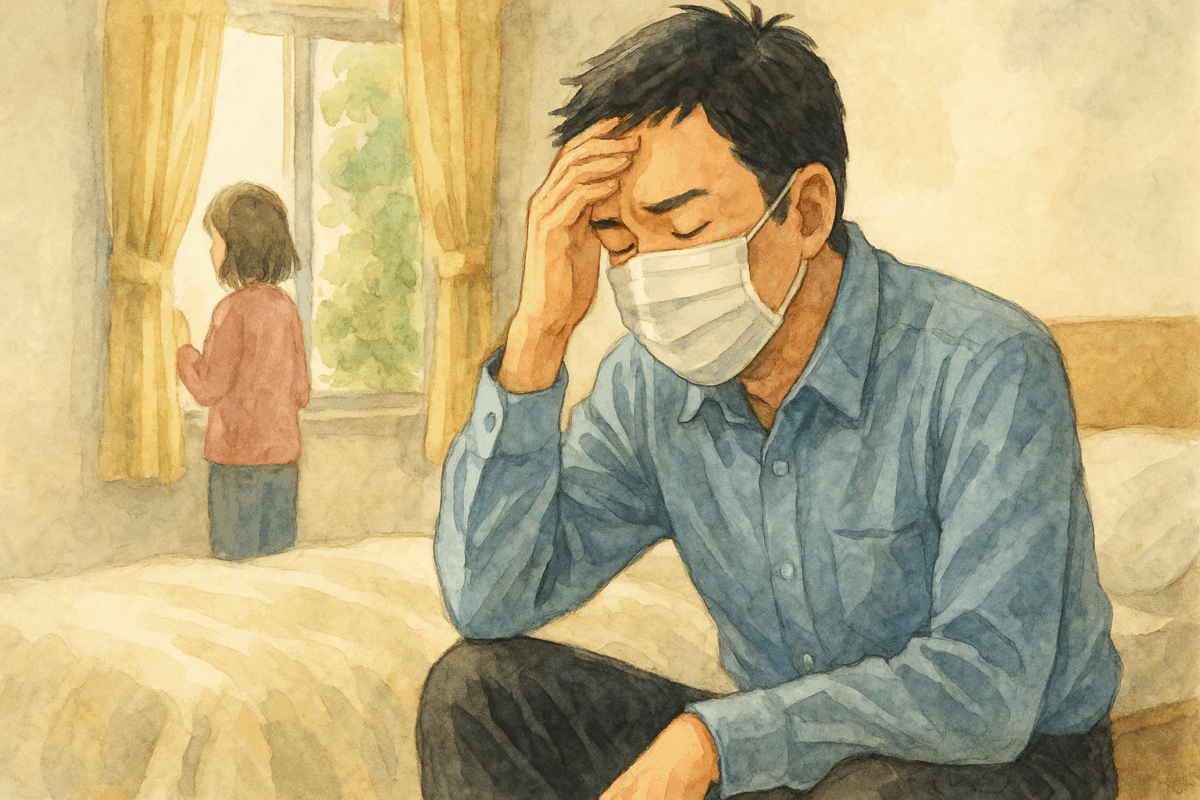

大人は家庭や職場など接触機会が多く、家庭内感染の入り口になりやすいのが特徴です。

特に、子どもや高齢者は免疫が弱いため、二次感染から重症化するリスクが高くなります。

「自分は軽症だから大丈夫」という油断が、家族全体に広がる引き金になることも珍しくありません。

隔離の目安

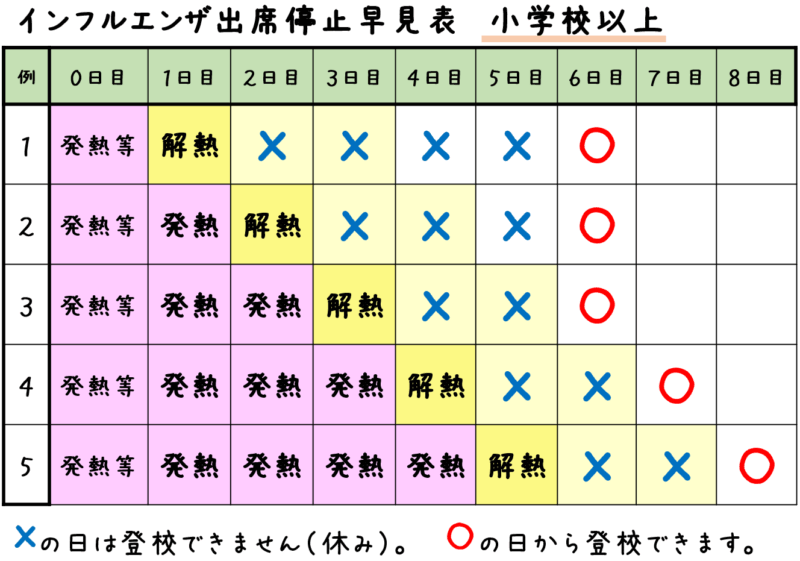

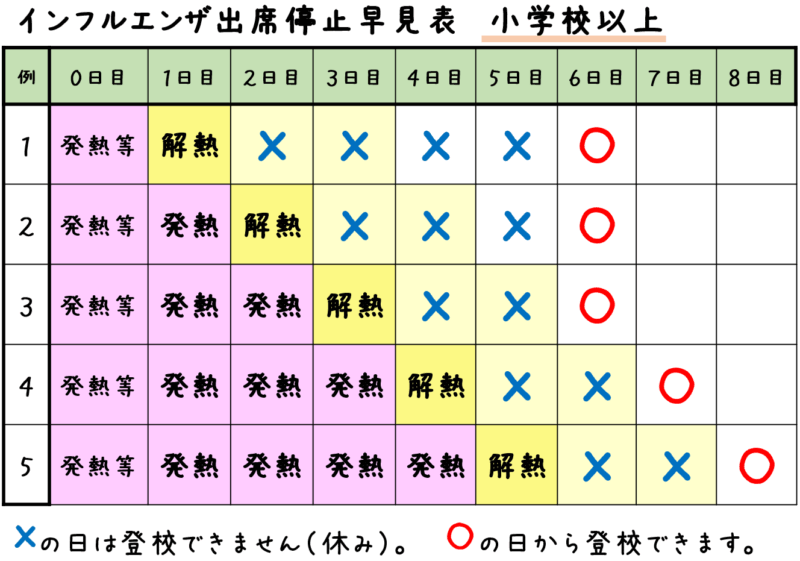

子どもの場合は 学校保健安全法で登校・登園の基準が定められています。

・小学生以上:発症後5日かつ解熱後2日

・幼児(就学前):発症後5日かつ解熱後3日

大人には法的な決まりはありませんが、発症から7日程度休むのが安心です。

一時的に仕事を休むのは負担でも、結果的には集団感染を防ぎ、周囲の欠勤を減らすことにつながります。

詳しくは『 インフルエンザ出勤停止・登校停止:学校復帰の正しい日数を薬剤師が解説!』を参考に。

インフルエンザ検査の落とし穴

インフルエンザの迅速検査は、短時間で結果がわかる便利なツールです。

しかし、発症直後(数時間以内)は陰性が出やすいという“落とし穴”があります。

これは、体内のウイルス量がまだ十分でないためです。

そのため「熱が出てすぐ検査したら陰性だったから安心」と考えるのは危険です。

実際には発症から12〜24時間以降の検査で精度が高まります。

検査はあくまで補助的な手段であり、症状や経過とあわせて医師が診断することが重要です。

第3章|インフルエンザ潜伏期間をふまえた受診の目安と家庭での予防策

受診の目安

38℃以上の発熱。

強い倦怠感、関節痛や咳が見られる場合は、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。

特に 高齢者・子ども・持病を持つ方 は重症化のリスクが高いため、早期の対応が重要です。

また、第2章で触れたように、インフルエンザ迅速検査は発症直後では陰性となることがあります。

一度陰性と出ても油断せず、症状が続く・悪化する場合には再度受診することが大切です。

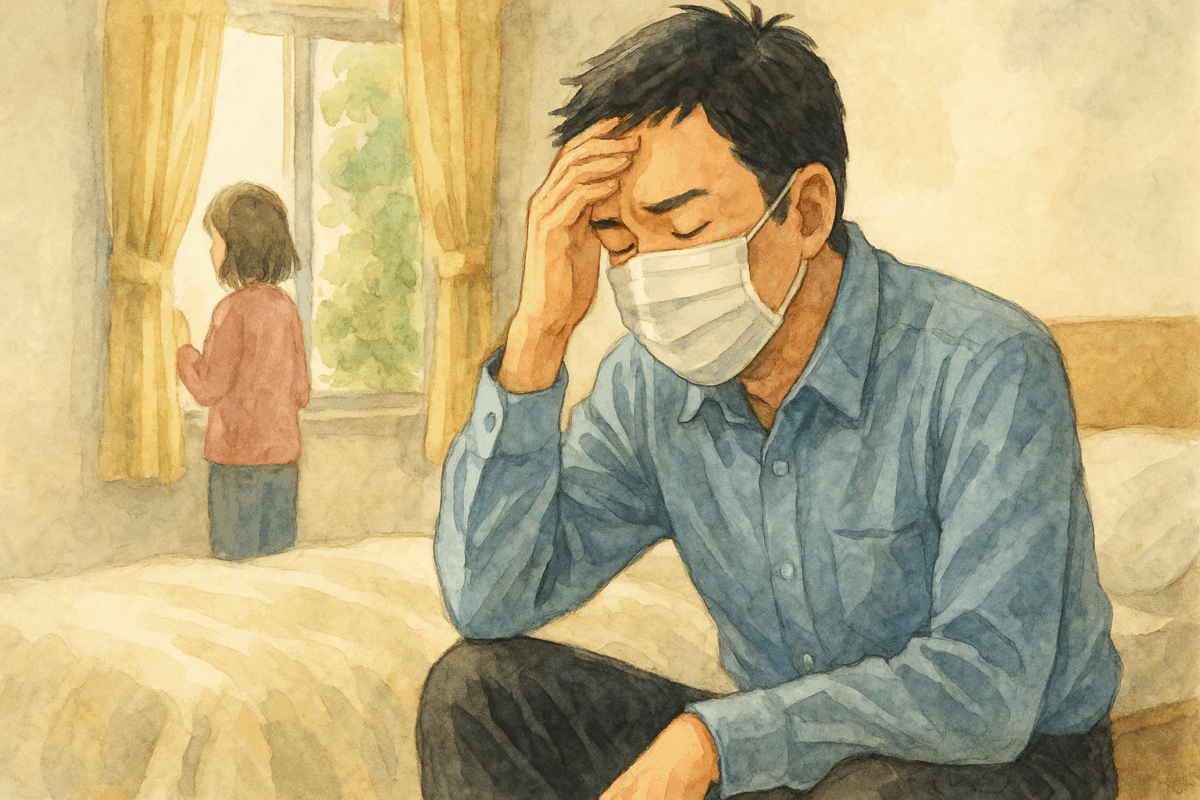

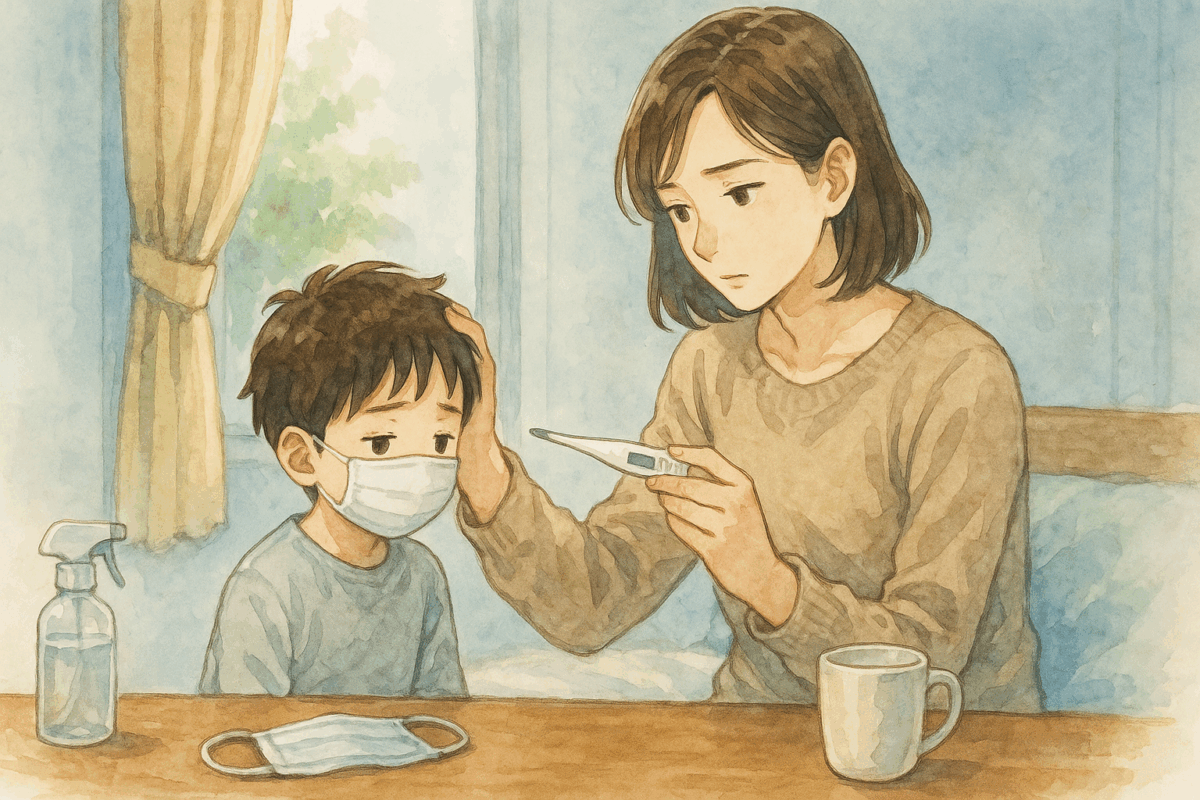

家庭での予防策

感染を広げないためには、家庭内での予防策も欠かせません。

・マスク着用

・手洗い、うがいの徹底

・加湿や換気でウイルスの活動を抑える

これらが基本です。

可能であれば 隔離スペースを設け、部屋を分けて生活 しましょう。

また、食器やタオルを共用しないこと も重要なポイントです。

安心のために取るべき行動

「少し体調が怪しいかも」と感じた時点で、無理に出勤・通学するのは避けましょう。

家族や周囲を守るために、まずは休養と感染対策を優先すること。

これが安心につながります。

早めの行動が、症状の悪化や感染拡大を防ぎます。

薬剤師からの大切な視点

インフルエンザの潜伏期間は比較的短いです。

気づいた時にはすでに感染力を持っているケースも少なくありません。

だからこそ、「自分は大丈夫」ではなく「もしかすると感染源かもしれない」 という意識が必要です。

受診をためらわず、家庭内でも冷静に感染対策を取ること。

それが、安心して回復に専念できる大切なポイントです。

まとめ:正しく理解し、早めの行動を

・潜伏期間は1〜3日程度。ウイルスは短期間で増殖し、強い感染力を持つ。

・発症の約1日前から他人にうつすため、体調が少し悪い時点で注意が必要。

・高熱や強い倦怠感、持病がある人は早期受診を。検査が陰性でも安心せず、症状を重視。

インフルエンザは気づいたときには感染力を持っていることが多い病気です。

「ためらわず受診」と「家庭内での予防行動」が、ご自身と周囲を守る鍵になります。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

正確な情報の確認や体調管理の判断にご活用ください。

◆ 公的機関の公式情報

・厚生労働省|インフルエンザQ&A

・国立健康危機管理研究機構|インフルエンザとは

・CDC(米国疾病対策センター)|Influenza (Flu)