インフルエンザ予防接種いつから?副作用の種類と出やすい人を薬剤師が解説

毎年秋になると話題になる「インフルエンザ予防接種」。

ですが「いつから接種すれば一番効果があるのか」「副作用はどの程度出るのか」不安に感じる方も少なくありません。

特に子どもや高齢者、妊婦の方はタイミング選びや副作用の影響が気になるところ。

この記事では薬剤師が、接種のベストタイミングと副作用の種類・リスクについて丁寧に解説します。

第1章|インフルエンザ予防接種はいつから受けるのが最適?

流行前に備えるなら10月〜11月がベスト

インフルエンザ予防接種の時期については、毎年たくさんの方から質問を受けます。

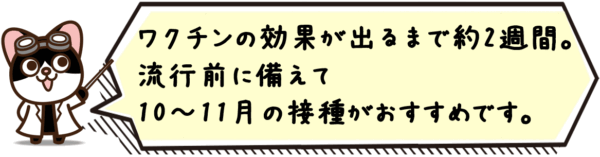

結論を先にお伝えすると、接種のベストタイミングは10月〜11月です。

この理由ははっきりしています。

接種から抗体ができるまでにはおよそ2週間かかります。

つまり12月以降に本格的に流行が始まるインフルエンザに備えるには、10月から11月の間に打つことが最も理にかなっています。

子どもの場合:2回接種が基本

小児科に通う親御さんから最も多い質問は「子どもの接種時期は?」というものです。

子どもは免疫がまだ十分ではないため、原則として2回接種が推奨されています。

1回目を10月上旬に、2回目を11月中に受けるスケジュールが理想です。

「うちの子は2回とも11月になっちゃったけど大丈夫かな?」

こうしたケースは現場でもよく相談されます。

2回目が少し遅れてもまったく意味がないわけではありませんが、やはり流行が本格化する前に抗体を完成させておくことが重要です。

高齢者・基礎疾患がある方の場合

高齢者や糖尿病・心疾患・呼吸器疾患など基礎疾患を持っている方は、インフルエンザにかかると重症化のリスクが高くなります。

このため、流行が始まる前のできるだけ早めの接種が推奨されます。

実際、私が勤務していた薬局でも「10月にもう打てますか?」と高齢の方が早めに来られることが多いです。

「まだ流行っていないから」と後回しにしてしまうと、抗体が間に合わず、肝心な時期に防御力が弱い状態になりかねません。

妊婦さんの場合

妊婦さんからも「赤ちゃんに影響はないですか?」という質問を多くいただきます。

結論としては、妊娠中でも接種は可能であり、むしろ感染した場合のリスクを考えると接種した方が良いとされています(厚労省の指針より)。

妊婦さんがインフルエンザにかかると高熱や肺炎を起こしやすく、胎児にも影響が及ぶ可能性があるため、ワクチンによる予防は非常に有用です。

接種時期は他の成人と同様に10月〜11月を目安にして問題ありません。

薬剤師としての現場から

薬剤師として働いていて実感するのは、「接種する時期を逃してしまった方は意外と多い」ということです。

例えば12月に入ってから「家族がかかってしまって慌てて打ちたい」という方もいます。

もちろん遅くても接種することに意味はありますが、抗体がつくまでに2週間はかかるため、流行のピークに間に合わないこともあります。

そのため、結論をもう一度。

インフルエンザ予防接種は10月〜11月に受けるのが最適です。

子どもは2回、高齢者や基礎疾患のある方、妊婦さんは早めの行動を。

これが私が現場で見てきた「安心につながる予防接種の鉄則」です。

第2章|副作用の種類と出やすい人・対処法

インフルエンザ予防接種を受けるとき、多くの方が気にするのが「副作用」です。

ここでは実際に見られる副作用の種類と、出やすい人、さらにその対処法について整理します。

軽度な副作用(よく見られる症状)

最も多いのは注射した部位の赤み・腫れ、軽い痛みです。

これは接種部位に免疫反応が起きている証拠で、数日以内に自然に改善します。

また、微熱・頭痛・倦怠感も軽度の副作用としてよくみられます。

特に子どもは発熱が出やすく、翌日に学校を休むケースもあります。

ただし数日で治ることがほとんどです。

重度な副作用(まれに起こる症状)

ごくまれですが、アナフィラキシー(強いアレルギー反応)、けいれん、ギラン・バレー症候群などの重い副作用が報告されています。

これらは頻度としては極めて少ないですが、命に関わる場合もあるため注意が必要です。

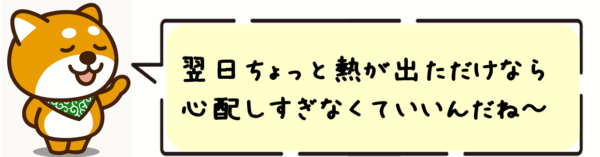

特にアナフィラキシーは接種直後に起こることがあるため、接種後30分程度は医療機関で様子を見ることが推奨されています。

重度の副作用のサインは「呼吸が苦しい」「意識がもうろうとする」「手足の力が入らない」などです。

これらが出た場合は迷わず救急受診してください。

子ども・妊婦で気をつけたいこと

子どもは免疫反応が強めに出るため、発熱や発疹が比較的多いとされています。

接種後は体調をしっかり観察して、無理をさせないことが大切です。

妊婦さんの場合、副作用の種類自体は特に増えるわけではありません。

ただ、体調の変化に敏感であるため、普段と違う症状を感じたら医師にすぐ相談するようにしてください。

副作用への対処法

軽度の副作用

安静に過ごし、水分をしっかり摂ること。

熱や頭痛がつらい場合は、市販の解熱鎮痛薬を医師や薬剤師に確認した上で使うと楽になります。

重度の副作用

呼吸困難、意識の異常、けいれんなど強い症状が出た場合は、迷わず医療機関を受診。

ためらわず「救急」を選ぶことが命を守ることにつながります。

接種前に伝えるべきこと

副作用を防ぐために最も重要なのは、接種前の情報共有です。

医師に必ず伝えてほしいのは以下の点です。

・アレルギー歴(卵アレルギーなど)

・過去のワクチン接種で副作用があったか

・持病(心疾患・糖尿病・呼吸器疾患など)

・妊娠の有無

この情報を正しく伝えることで、万が一のリスクを最小限にできます。

薬剤師からひとこと

現場で患者さんと接していて感じるのは、「副作用が怖い」という気持ちは誰にでもあるということです。

ただし、ほとんどの副作用は軽度で一時的なもの。

一方、インフルエンザにかかって重症化したときのリスクはずっと大きいです。

安心して冬を迎えるためには、正しい知識を持って予防接種を受けることが大切です。

第3章|よくある質問Q&A【薬剤師が回答】

インフルエンザ予防接種については、毎年同じような質問をたくさん受けます。

ここでは読者の皆さんがよく疑問に思うポイントを、薬剤師の立場からまとめました。

検索で調べるよりもスッキリ理解できるはずです。

Q1. インフルエンザ予防接種は毎年打った方がいい?

答えは「はい」。

インフルエンザウイルスは毎年変化するため、前年のワクチンでは十分な効果が得られません。

そのため流行に合わせてワクチンも改良されており、毎年の接種が推奨されています。

Q2. 妊婦でも接種して大丈夫?

妊娠中でも接種は可能です。

むしろインフルエンザにかかった場合のリスク(高熱や肺炎など)の方が大きいため、妊婦の方も接種を勧められています(厚労省指針より)。

胎児への影響が報告された例はなく、安心して接種できます。

Q3. 接種後に運動や入浴をしてもいい?

接種後の生活でよく聞かれるのが「お風呂や運動は大丈夫?」という質問です。

答えは軽い運動や通常の入浴は問題なしです。

ただし、接種当日は激しい運動や長風呂、飲酒など体に負担をかける行為は控えた方が安心です。

Q4. 副作用が強い場合はどうする?

軽い発熱や注射部位の赤みは数日で治まりますが、発熱が長引く・呼吸が苦しい・意識がもうろうとするといった強い症状が出ることがあります。

この場合は自己判断せず、すぐに医療機関を受診してください。

副作用が強いのはまれですが、迷ったときは「受診して安心する」ことが最も大切です。

薬剤師からのまとめ

よくある疑問はシンプルに整理すると解決できます。

大切なのは「毎年接種」「妊娠中も可」「生活制限は少ない」「重度の副作用は医療機関へ」という基本を押さえること。

この知識をもって接種に臨めば、安心して冬を迎えることができます。

まとめ:インフルエンザ予防接種のポイント

・接種時期は10月〜11月が最適:抗体ができるまで2週間、流行前に間に合わせることが大切。

・子どもは2回接種が基本:1回目は10月上旬、2回目は11月中に完了。

・副作用は軽度が多い:注射部位の腫れや微熱は自然に改善する。

・重度の副作用は稀:呼吸困難や意識障害が出たらすぐに受診。

・接種前の申告が重要:アレルギー歴・基礎疾患・妊娠の有無を必ず伝える。

インフルエンザ予防接種は「怖い副作用よりも、受けないリスクの方が大きい」と実感しています。

ほとんどの副作用は軽く、数日で治まります。

だからこそ、安心して冬を過ごすために早めに接種スケジュールを立てることをおすすめします。

「ちょっと早すぎるかな?」くらいの時期が、実はちょうどいいタイミングです。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や接種時の判断材料としてご活用ください。

・厚生労働省|インフルエンザワクチンQ&A(厚労省公式ページ)

・国立感染症研究所|インフルエンザワクチンに関する情報