風邪の前兆と症状の順番|ひきはじめに気づいて正しく対処する方法

「なんとなく喉がイガイガする」「体がだるい」──これって風邪の前兆?

風邪は症状の順番を知ることで、ひきはじめの段階から対策できます。

初期に正しく行動すれば悪化を防ぎ、家族への感染リスクも下げられます。

本記事では、風邪の典型的な経過とセルフケアのポイント、病院を受診すべきタイミングを薬剤師の視点で解説します。

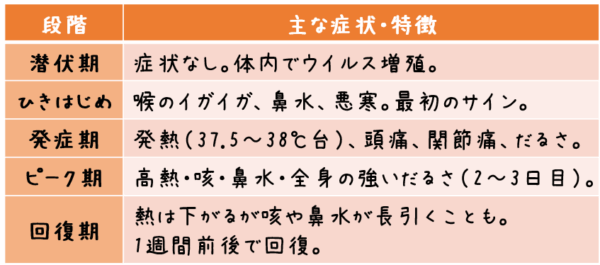

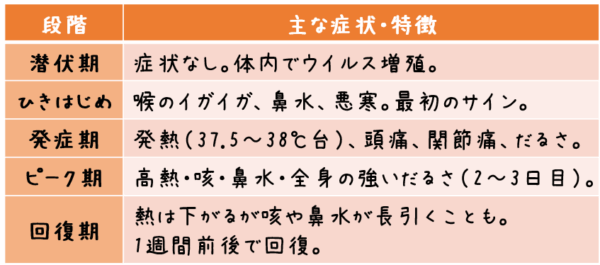

第1章|風邪の症状はどんな順番で出る?前兆から回復まで

風邪の進行を理解することが大切

風邪は症状の順番を知ることが早期対応のカギになります。

ただし出方には個人差があります。ここでは多くの人に共通する流れを整理します。

私自身も薬剤師として、患者さんから「風邪ってどんな順番で悪化していくの?」とよく聞かれます。

まずは全体の流れをつかんでおきましょう。

潜伏期(まだ症状が出ない段階)

風邪ウイルスが体に入ってから1〜2日は症状が出ません。

この間に体内でウイルスが増殖し、免疫システムが戦いの準備を始めています。

普段なら「ちょっと疲れているだけ」と感じる時期ですが、実は体の中では静かな攻防戦が始まっています。

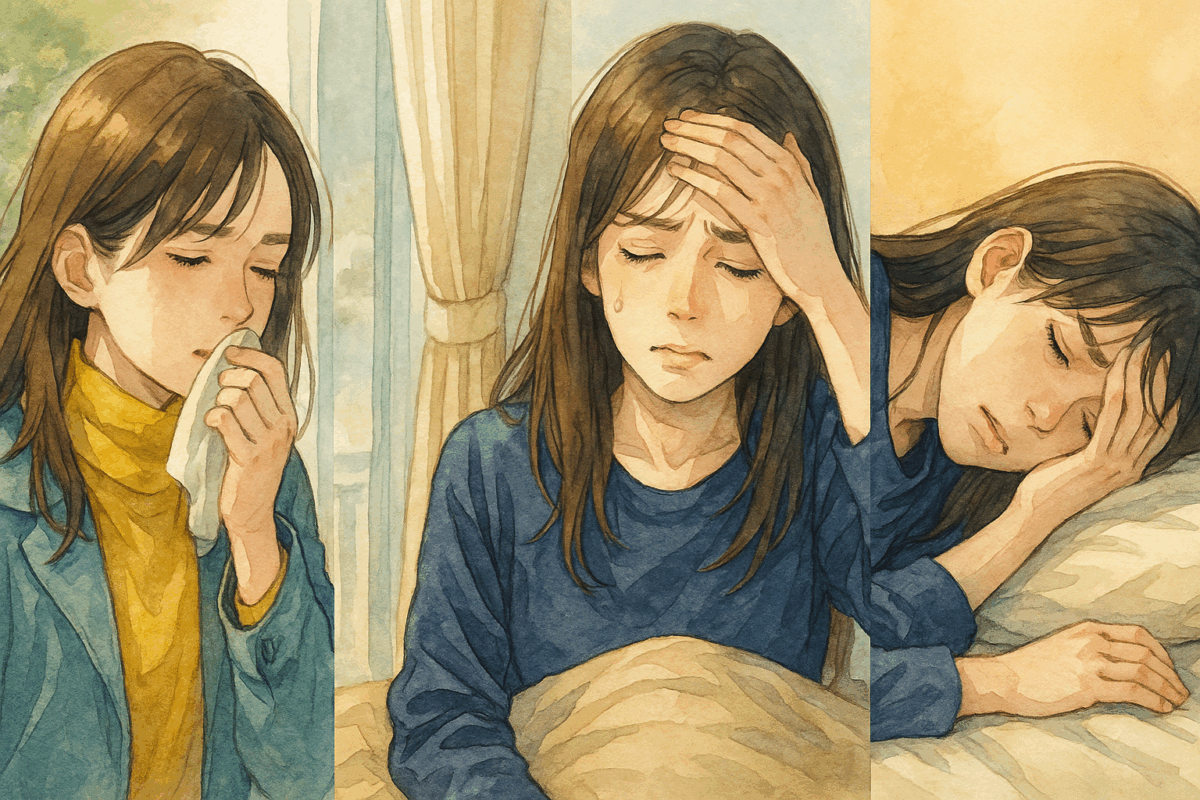

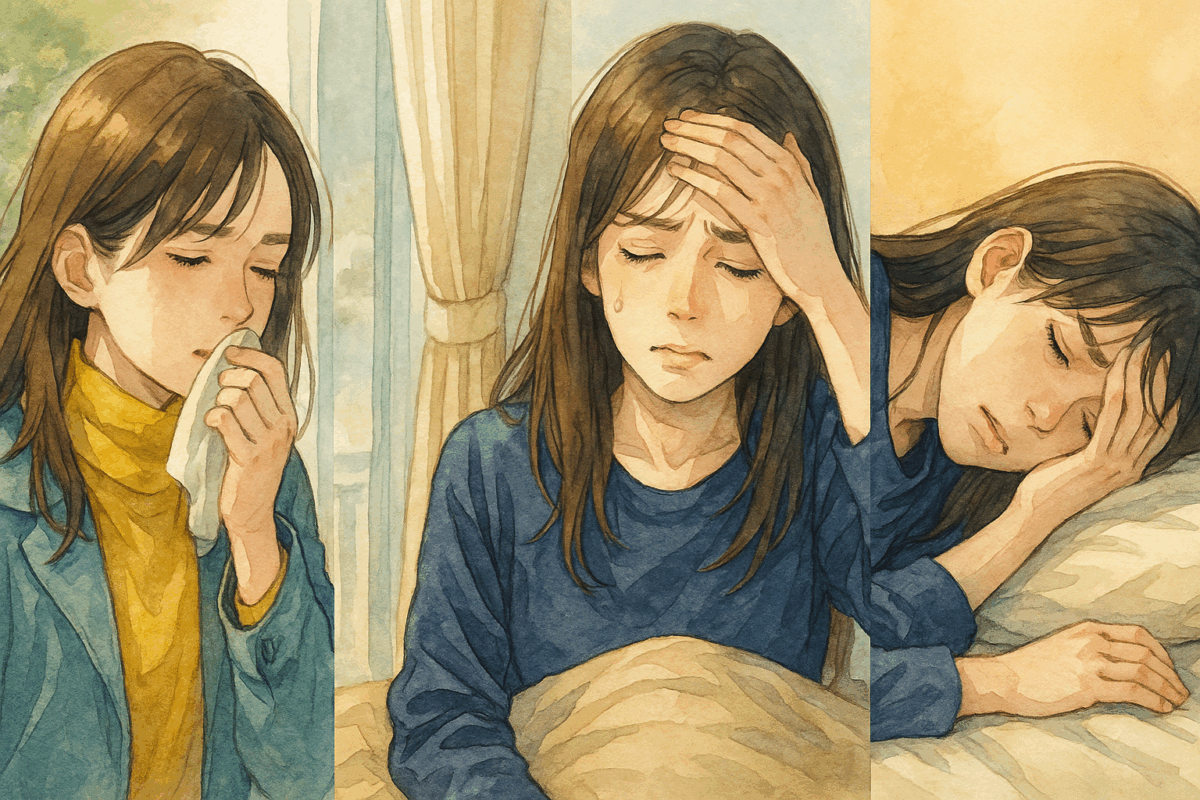

ひきはじめ(喉の違和感・鼻水・悪寒)

最初に出やすいのが喉のイガイガ、軽い鼻水、悪寒です。

この段階で多くの人は「風邪かも?」と気づきます。

喉の違和感はウイルスによる炎症のサイン。

鼻水は透明でサラサラしており、体が異物を外へ排除しようとしている証拠です。

私はここで「大丈夫」と無理して仕事を続けてしまい、翌日に熱を出した経験があります。

発症期(発熱・頭痛・関節痛)

ひきはじめを過ぎると、発熱・頭痛・関節痛が出てきます。

体温は37.5〜38℃台に上がり、強いだるさを伴います。

これは免疫がフル稼働している証拠。

熱は体がウイルスを排除しやすい環境を作っている状態です。

ピーク期(強い症状がそろう2〜3日目)

風邪の症状がもっともつらいのはここです。

高熱、鼻水、咳、頭痛、全身のだるさ──まさに症状のフルコース。

ピークは発症から2〜3日目に訪れることが多いです。

この時期に無理をすると、肺炎や副鼻腔炎など合併症のリスクが高まります。

回復期(咳や鼻水が長引くことも)

ピークを過ぎると熱が下がり、体が楽になります。

ただし咳や濃い鼻水が長引くことがあります。

通常は1週間前後で回復しますが、完全に元通りになるまでには10日前後かかることもあるため油断は禁物です。

ここまでが風邪の典型的な流れです。

症状の順番を知ることが、ひきはじめで早めに行動する最大のヒントになります。

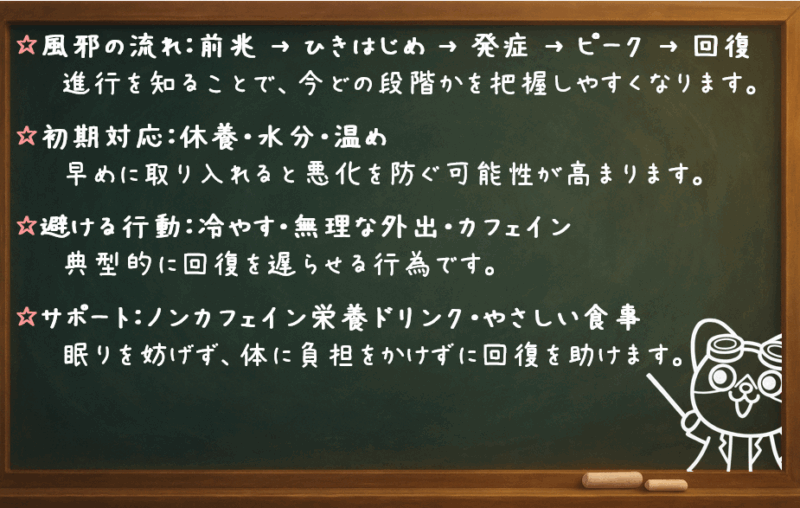

風邪の症状の進行まとめ

第2章|風邪のひきはじめにやるべきこと&やってはいけないこと

やるべきこと(初期対応の鉄則)

休養をとる(無理せず休む)

風邪のひきはじめで一番大事なのは「しっかり休むこと」です。

「まだ軽いから大丈夫」と無理をすると、翌日には熱が上がり、一気に仕事や家事が手につかなくなることもあります。

私も薬局時代に「熱は出てないから平気」と出勤し、その日の午後に38℃を超えて帰宅した経験があります。

水分・加湿でのどを守る

風邪の初期は喉の粘膜が炎症を起こしやすい状態です。

水分をこまめに補給し、部屋を加湿することで、のどを乾燥から守れます。

水やお茶に加えて、経口補水液も有効です。

加湿器がない場合は、濡れタオルを室内にかけるだけでも違います。

体を温めて免疫力を保つ

体が冷えると血流が悪くなり、免疫の働きが低下します。

寒気を感じたら温かい服装や毛布で体を温めることが重要です。

入浴は発熱していなければ短時間で済ませてもOK。

体をポカポカにして睡眠に入れると、翌日の回復度が変わります。

むしろおすすめできるサポート

ノンカフェインの栄養ドリンク

最近は休養をサポートするタイプの栄養ドリンクも増えています。

たとえば「パブロン滋養内服液プレミアム」や「アリナミン ナイトリカバー」。

これらはカフェインを含まず、睡眠や休養を妨げないように設計されています。

「眠りたいのに疲れが抜けない」──そんな時に取り入れるのはアリです。

消化にやさしい飲食(スープやゼリーなど)

風邪の初期は食欲が落ちやすいですが、消化にやさしい食べ物を少しでもとることが大切です。

温かい野菜スープ、果物のすりおろし、ゼリー飲料などは体に負担がかかりにくく、栄養補給にも役立ちます。

ひきはじめは「休む勇気」と「体を守る工夫」で、症状を最小限に抑えるチャンスです。

第3章|病院に行くべきタイミングと受診の目安

自宅で様子を見られるケース

風邪の多くは軽症で、自然に回復することが多いです。

例えば、熱が37℃台で1〜2日程度、喉の痛みや鼻水だけで徐々に改善している場合は、自宅で安静にしながら様子を見ても問題ありません。

ただしポイントは、「回復傾向にあるかどうか」です。

軽くても悪化しているなら、受診のタイミングかもしれません。

やってはいけないこと(誤解されやすい対応)

体を冷やしすぎる

「熱は冷やせばいい」と考える人は少なくありません。

ですが風邪の熱は体がウイルスと戦っている証拠です。

冷やしすぎると免疫の働きが鈍り、治りが遅くなることがあります。

無理して出勤・外出する

「大事な予定だから」と無理をして外に出ると、自分の体調悪化+周囲への感染リスクが高まります。

特に風邪は飛沫感染しやすいので、初期の段階こそ周囲への配慮が必要です。

カフェイン入り栄養ドリンクで“元気を絞り出す”

エナジードリンクやカフェイン入りの栄養ドリンクで無理に体を動かすのは逆効果です。

交感神経が刺激され、一時的に元気が出ても休養が妨げられ、回復は遅くなります。

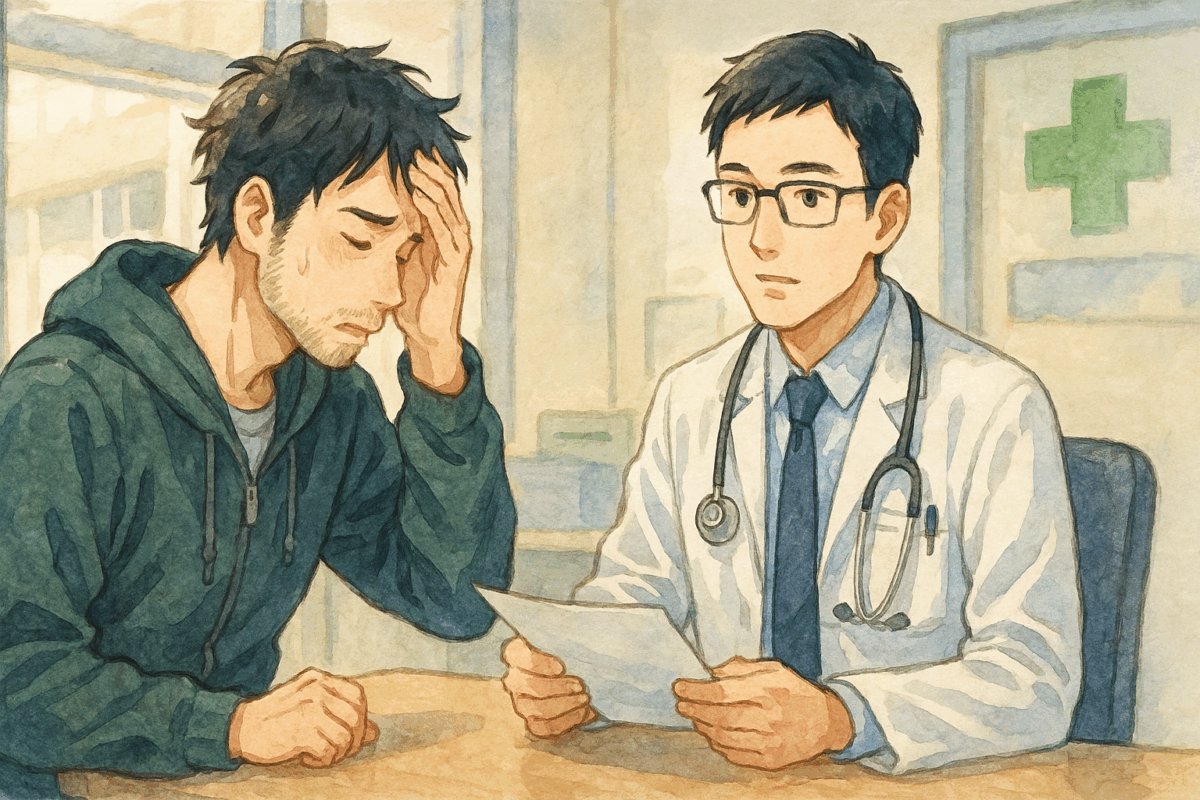

受診を検討すべきサイン

以下のような場合は、早めに受診する必要があります。

・38℃以上の発熱が3日以上続く

・黄色や緑色の鼻水・痰

・息苦しさや激しい咳

・子ども、高齢者、持病持ちで悪化傾向

これらは「単なる風邪では済まない可能性がある」シグナルです。

薬剤師から見た「迷ったら受診」の考え方

薬局で患者さんに伝えているのは、「迷ったら受診」ということです。

市販薬を使い続けてしまい、気づいたら肺炎や副鼻腔炎になっていた──そんなケースを何度も見てきました。

風邪は多くが軽症で治りますが、長引く・悪化する・体が弱い人の風邪は、別の病気に移行している可能性があります。

「少し不安だな」と思った時点で医師に相談することが、自分を守る一番の近道です。

受診のタイミングは 「症状の強さ」と「回復の方向性」 の両方で判断することが大切です。

第4章|風邪の初期症状に関するよくある質問(Q&A)

Q1. くしゃみが続くだけでも風邪の前兆?

くしゃみだけでも風邪のサインになることがあります。

特に喉の違和感や鼻水の変化(透明→濁って粘りが出る)を伴う場合は“風邪のひきはじめ”の可能性が高いです。

一方で、無色透明でサラサラした鼻水が続く場合はアレルギー性鼻炎のことが多いので、症状の出方や流行状況を合わせて判断しましょう。

Q2. 熱がないのに体がだるいのは風邪?

風邪の初期には、熱が出る前にだるさや悪寒だけが出ることがよくあります。

これは免疫が働き始めたサインです。

ただし疲労や他の病気でも同じような症状が出るため、「熱がないから大丈夫」とは言えません。

風邪の可能性を考えつつ、休養と水分補給を早めに取ることが大切です。

Q3. 家族にうつさないために初期からできることは?

風邪は発症初期が最も感染力が強いとされています。

家族に広げないためには、

・マスクの着用

・手洗い、うがい

・室内の換気と加湿

を徹底することが基本です。

さらに、食事の器やタオルを分けるだけでもリスクを減らせます。

まとめ|ひきはじめを味方につけるコツ

私自身も喉の違和感を無視して出勤し、翌日に高熱で寝込んだことがあります。

その経験から学んだのは、「違和感の時点で休む勇気」が最大の予防薬だということです。

風邪は身近でも、初期対応次第で経過は大きく変わります。

小さなサインを見逃さず、ひきはじめを味方につけてください。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公的機関および公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や体調管理の際にご活用ください。

◆ 公的機関の情報

・厚生労働省|感染症予防の基本情報(手洗い・マスク・換気など)

・厚生労働省|インフルエンザに関する情報

・国立健康危機管理研究機構|呼吸器感染症関連情報

◆ 補足(本文で紹介した製品)

・大正製薬|パブロン滋養内服液プレミアム

・アリナミン製薬|アリナミン ナイトリカバー