2025年の“風邪 流行り”が始まっている!薬剤師が教える予防の新常識

「今年の風邪、早くない?」と感じている方が増えています。

実際、2025年は気温差と乾燥の影響で“風邪 流行り”が例年より早く、全国でかぜ様症状が増加中です。

薬剤師として現場に立つと、マスクや手洗いだけでは防ぎきれない“予防の抜け道”が見えてきます。

本記事では、最新の流行データをもとに、家庭や職場で実践できる「風邪予防の新常識」を分かりやすく解説します。

家族を守る行動、今日から始めてみましょう。

第1章|2025年の風邪はもう流行期へ?最新データと現場の傾向

定点報告で見る「急性呼吸器感染症」の増加傾向

2025年10月現在、国立感染症研究所(NIID)の週報では、全国の「急性呼吸器感染症(いわゆる風邪)」が増加傾向にあると報告されています。

同様の傾向は、和歌山県感染症情報センターなど各自治体の感染症情報でも確認されています。

特に9月下旬から10月にかけて、西日本を中心に報告数の上昇が目立っています。

これは気温差が大きくなり、朝晩の冷え込みや乾燥が進むことで、呼吸器の粘膜が弱まりやすくなるためと考えられています。

今後、気温の低下とともに全国的に流行が拡大していく可能性があります。

「まだ冬じゃないから大丈夫」と油断せず、秋のうちから予防行動を始めておくことが大切です。

複数ウイルスの同時流行(RS・ライノ・アデノなど)

静岡県の医療機関ブログなどによると、2025年春から秋にかけて、RSウイルス・ライノウイルス・アデノウイルスといった複数のウイルスが検出されています。

これらはいずれも「かぜ様症状」を引き起こす代表的な病原体で、感染が入れ替わるように続く傾向が報告されています。

つまり、一つの風邪が終わっても次のウイルスが流行するため、

「治ったと思ったらまた風邪をひいた」というケースが増えやすい状況です。

こうした複合流行の年は、家庭内で感染がリレーのように広がることが多く、早めの予防と、回復後も体調を整える工夫が欠かせません。

例年より早いピークと地域差(東日本・西日本)

全国的に見ると、2025年の風邪流行は例年よりやや早めに始まっている可能性があります。

特に西日本の一部では秋の早い段階から風邪症状の増加が報告されており、

その流れが徐々に東日本へと広がっていると考えられます。

これは、気候の違い(湿度・平均気温)や生活スタイル(冷房→暖房への切り替え時期)も影響しているとされます。

例年も「西→東」へと流行が移る傾向があるため、

今後11月以降、東日本でも注意が必要な時期に入るでしょう。

今年は乾燥も早く進んでおり、風邪ウイルスが広がりやすい環境が整いつつあります。

現場の実感 ― 「長引く風邪」「家族内感染の連鎖」

薬局の現場でも、「咳が長引く」「家族で順番に風邪をひいている」という相談が増えてきました。

2025年は、咳や喉の痛みを中心とする風邪が多く、長引くケースが目立ちます。

原因の一つとして、マスクを外す機会の増加と加湿不足が挙げられます。

空気の乾燥によってのどの粘膜が弱まり、ウイルスが付着しやすくなっているのです。

「軽いから」と油断せず、早めに休養・加湿・栄養補給を意識することで、長引く風邪を防ぐことができます。

気温差と乾燥が進む今、全国で風邪の報告がじわりと増えています。

今年は複数のウイルスが入れ替わるように広がり、流行の立ち上がりも少し早め。

次章では、なぜ今年は風邪が広がりやすいのか——その背景を見ていきましょう。

第2章|なぜ今年は風邪が流行しやすい?気温差・免疫・社会的要因の3拍子

気温差と乾燥 ― 鼻や喉の粘膜バリアが弱る

2025年の秋は、昼と夜の気温差が大きく、空気の乾燥も進んでいます(出典:気象庁)。

こうした環境では、鼻や喉の粘膜バリアが弱まり、ウイルスが侵入しやすくなります。

鼻や喉の粘膜には「線毛(せんもう)」という細かな毛があり、

外から入ったウイルスを外へ押し戻す“天然フィルター”のような働きをしています。

しかし、乾燥するとこの線毛の動きが鈍り、ウイルスが体内にとどまりやすくなります。

湿度が40%を切るとウイルスが長生きしやすくなるため、

加湿・保温・マスクの3点を秋のうちから意識しておくと安心です。

免疫リズムの乱れ ― 睡眠・ストレス・食生活の影響

秋は、夏の疲れを引きずったまま仕事や学校が本格再開する時期。

この時期に多いのが、「免疫疲労」=免疫細胞がストレスや疲労で働きづらくなる状態です。

睡眠不足やストレス、食生活の乱れが続くと、免疫細胞の反応が遅れ、ウイルスを早期に排除できなくなります。

特に冷えた体では免疫酵素の働きが落ち、風邪ウイルスに対する初期防御が弱まります。

夜は湯船にゆっくり浸かり、温かいスープやたんぱく質を摂る。

「体を戻す」ことが、最高の風邪予防になります。

マスク習慣の緩みと人の動きの増加

ここ1〜2年でマスク着用率は大きく減りました。

その一方で、イベント・旅行・出勤など人の移動はコロナ前にほぼ戻っています。

秋は運動会、文化祭、紅葉シーズンなど、

人との接触が一気に増える季節です。

この「マスク減少 × 人流増加」が重なり、風邪ウイルスが広がりやすくなっています。

マスクは常時ではなくても、乾燥した場所や人混みでは“戻す”判断が大切。

状況で切り替えられる人ほど、風邪をもらいにくい印象です。

「5類移行」による意識変化と感染拡大の現実

2025年4月から、厚生労働省は「急性呼吸器感染症(いわゆる風邪)」を感染症法上の「5類感染症」に位置づける方針を示しました。

これは、新型コロナウイルスと同様に、

「定点報告による流行監視」「都道府県単位での流行把握」を行う体制を強化する目的があります。

一方で、風邪が正式に「感染症法上の管理対象」となったことで、

“自己判断で様子を見る病気”から、“社会全体で予防・管理する感染症”へという意識転換が求められています。

5類化によって行政上の扱いが整理された一方、マスク・手洗い・換気といった基本的な衛生行動の実践は、依然として感染拡大を防ぐ最も効果的な手段です。

風邪を「軽視せずに社会全体で防ぐ」視点が、2025年以降の新しい常識になりつつあります。

気温差・免疫の乱れ・社会の動き——。

この3つが重なった今年の秋は、風邪が広がりやすい条件がそろっています。

次章では、薬剤師がすすめる「風邪予防の新常識」を具体的に紹介します。

今日からできる小さな工夫で、秋冬を軽やかに乗り切りましょう。

第3章|薬剤師がすすめる「風邪予防の新常識」

① 基本+湿度対策 ― ウイルスを空気中で広げない

手洗い・うがい・マスク。

どれも大切ですが、今年の風邪予防で最も差がつくのは「湿度管理」です。

空気が乾くと、ウイルスは軽くなり、空気中に長く漂います。

湿度が40〜60%の環境ではウイルスの生存時間が短くなり、

喉や鼻の粘膜も潤って防御力を保てます。

加湿器のカビや雑菌は逆効果。

加湿+清潔をセットで意識することが“正しい加湿”です。

加湿器がない場合は、洗濯物の室内干しや、濡れタオルを吊るすだけでも効果的です。

② のどを守る食事と飲み物 ― “温める”が最強の予防

風邪予防の第一歩は、「体を冷やさない」こと。

冷たい飲み物は粘膜の血流を下げ、免疫反応を鈍らせます。

薬剤師としておすすめしたいのは、

朝の一杯の白湯(さゆ)と、夜のショウガ入りスープ。

ショウガやはちみつ大根には抗菌作用があり、喉の乾燥を防ぎます。

また、発熱時や食欲不振のときには、経口補水液が便利です。

水分と電解質を同時に補えるため、脱水を防ぎ、回復を早めます。

③ 睡眠と腸活で免疫力を底上げ

免疫力は「寝ている間」に整えられます。

睡眠時間が6時間を切ると、風邪ウイルスに感染する確率が上がるという研究もあります。

7時間の睡眠と腸内環境の安定が、免疫の両輪です。

ヨーグルト・納豆・味噌などの発酵食品は腸の免疫細胞を刺激し、体の防御力を高めます。

たんぱく質(肉・魚・卵・豆)をバランスよく摂ることで、

免疫細胞の材料が整い、ウイルスと戦う力を維持できます。

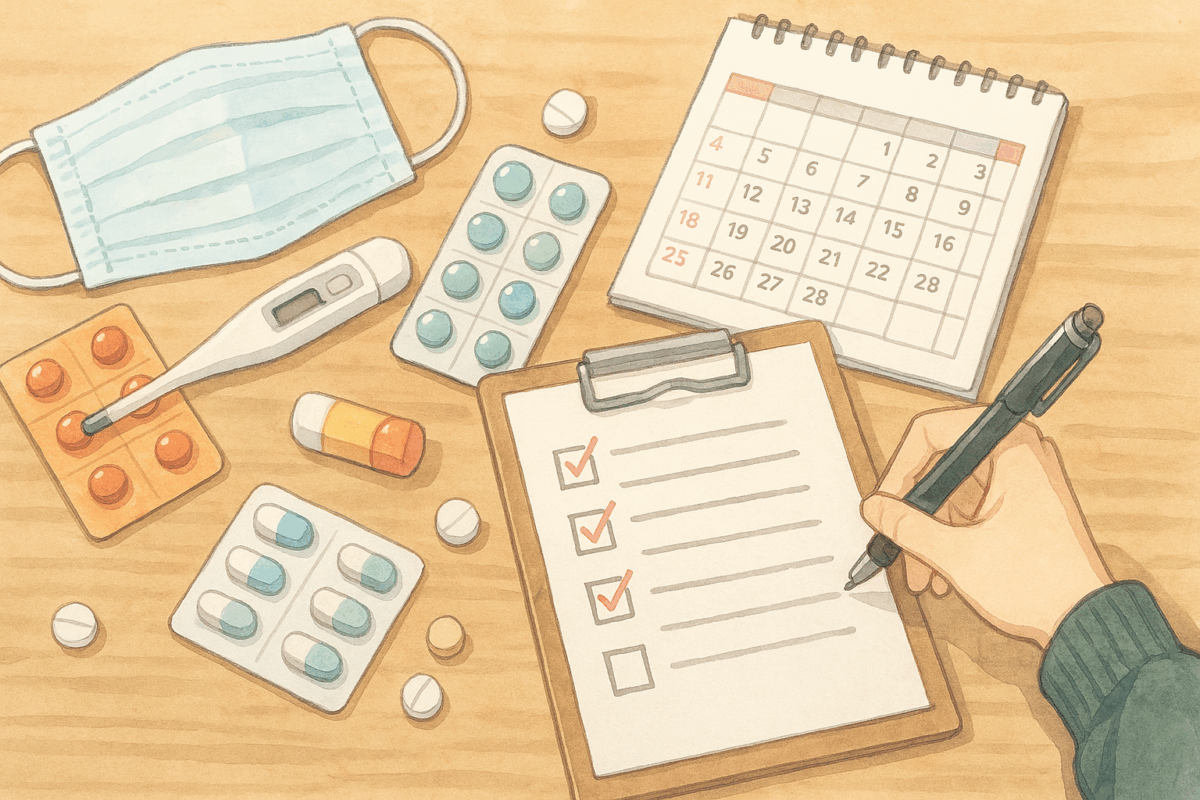

④ ドラッグストアで揃う風邪予防アイテム

忙しい人ほど、「すぐ買える予防」が重要です。

ドラッグストアで手に入る、今年おすすめのアイテムはこちら。

・うがい薬(塩化セチルピリジニウム配合)

・のど飴

・保湿ティッシュ(鼻まわりの肌荒れ防止に)

・高性能マスク(フィルター+保湿効果タイプ)

これらを常備しておくだけで、体調の小さな変化にもすぐ対応できます。

薬剤師としては、「症状が出てから」より“出る前に準備”が鉄則です。

⑤ 家庭・職場で使える「風邪予防チェックリスト」

家でも職場でも、ちょっとした意識の積み重ねが感染を防ぎます。

以下の項目を、一つでも多く“習慣化”してみましょう。

・手洗い: 外出・食事前・帰宅後の3タイミングを徹底。

・ タオル: 家族間の共有を避ける。

・ 湿度: 40〜60%をキープ。

・ 睡眠: 7時間を確保。

・ のど: 乾燥を感じたら早めのうがい。

日常の中で“ちょっと意識するだけ”が、最大の予防になります。

風邪は、体が「少し疲れたよ」と知らせるサインでもあります。

手洗い・マスクだけでなく、生活リズム・湿度・食事・睡眠。

どれも“ちょっとした意識”で整えられることばかりです。

自分の体調の変化に早く気づき、早めに整える。

それが、薬剤師が考える「今年の風邪予防の新常識」です。

第4章|風邪の流行期に迷わないためのQ&A【2025年版】

Q1. 風邪が流行ってきたら、マスクは着けるべき?

はい。人が多い場所では再装着を。

通勤電車、学校行事、病院などでは、咳やくしゃみの飛沫を防げます。

一方、屋外や換気の良い場所では外してOK。

「状況で使い分ける」ことが2025年の正解です。

Q2. 家族が風邪をひいたとき、他の人はどうすれば?

部屋を分けて加湿を保ち、食器やタオルは共有しないこと。

風邪ウイルスは乾燥した空気で長く生き残ります。

うがい薬よりも、「湿度と距離」が予防の鍵。

換気を続けながら、加湿器や濡れタオルで湿度をキープしましょう。

Q3. 軽い咳だけなら出勤していい?

迷ったら休むか、マスクを着けて行動を。

軽い咳でも、ウイルスを含む飛沫は周囲に広がります。

咳エチケットを守ることが、“社会的マナー”でもあり、周囲への思いやり。

在宅勤務や代休を活用して体を整えましょう。

Q4. サプリや栄養ドリンクは風邪予防になる?

栄養を補う“サポート役”としては有効です。

ただし、睡眠・加湿・水分補給が整っていないと効果は半減します。

基本の生活リズムが土台。

その上でビタミンCやB群を補うと、免疫維持に役立ちます。

Q5. 子どもが風邪をひいたら、いつ登校・登園していい?

熱が下がってから丸2日が目安です。

症状が落ち着いても、ウイルスの排出はしばらく続くため、

無理に登校させると再発や周囲への感染リスクがあります。

“早く戻すより、完全に治す”ほうが結果的に早い回復につながります。

風邪の流行期は、“気づいた人から守れる”季節です。

状況を見てマスク、湿度を保ち、無理をしない。

この3つを守るだけで、ほとんどの感染は防げます。

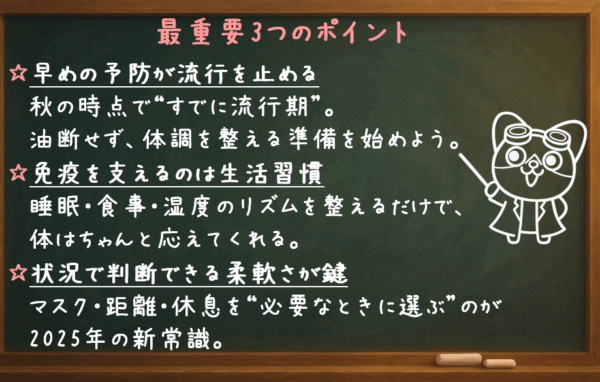

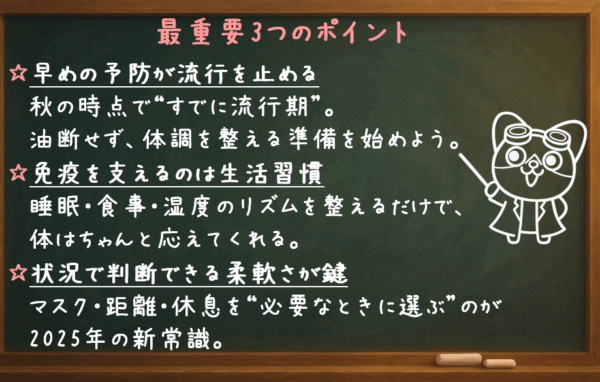

まとめ|風邪を防ぐコツは、“気づいたときに動く”こと

風邪は誰にでも起こるものですが、

防げる人には共通点があります。

それは、「早く気づいて、早く整える」こと。

完璧を目指さなくても大丈夫です。

体の変化に気づき、少しだけ生活を戻す――。

その小さな行動が、今年いちばんの風邪予防になります。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

流行状況や感染対策の確認にご活用ください。

◆ 感染症・流行データ

・国立感染症研究所|感染症発生動向調査(急性呼吸器感染症)

・和歌山県感染症情報センター|感染症発生動向調査 2025年報告

◆ 医療・感染対策情報

・厚生労働省|感染症・健康危機管理情報(手洗い・マスク・換気)

・厚生労働省|新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更に関するQ&A