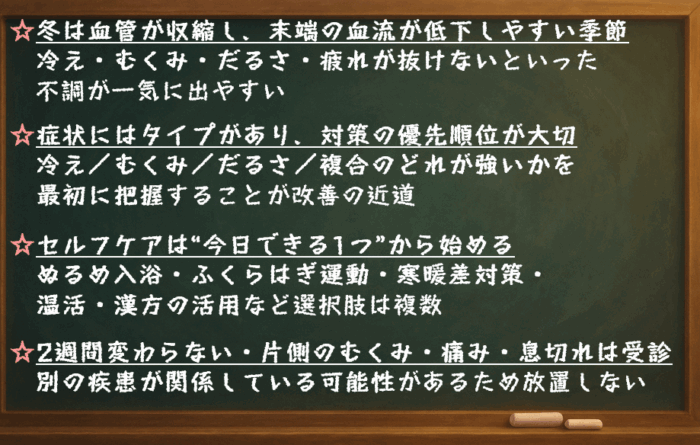

冬の血行不良で「むくみ・冷え・だるい」…自分で改善すべき?病院に行くべき?薬剤師の目安解説

「たぶん血行不良だと思うけれど、本当に放っておいて大丈夫?」

「この冬むくみやだるさ、病気が隠れていたら怖い…」。

冬 冷え・冬 むくみ・冬 だるいはよくある悩みだからこそ、「どこまでがセルフケアでOKで、どこから病院なのか」が分かりにくいですよね。

この記事では、まず自分でできる血行不良 改善のコツを押さえつつ、薬剤師の視点から“受診を検討したほうがいいサイン”も一緒にお伝えします。

第1章|冬に“血行不良”が起きやすい理由

冬はなぜ血流が悪くなる?(血管収縮メカニズム)

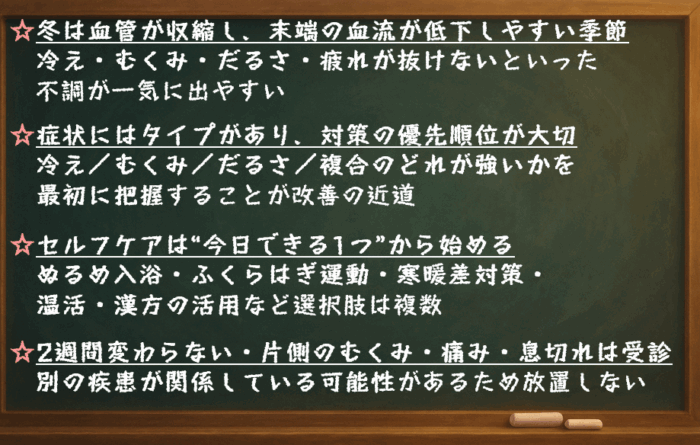

冬になると、外気温の低下により体は熱を逃さないように血管を収縮させる働きをします。

これは生命維持のための生理的反応で、体幹部の臓器を守るために血液を中心へ集める仕組みです。

その結果、手足などの末端は血液が届きにくくなるため、冷え・感覚の鈍さ・こわばりといった症状が起こりやすくなります。

また、血流量が減ることで細胞に運ばれる酸素と栄養の供給量も落ちるため、冬は全身のコンディションが崩れやすい季節です。

寒さ+運動不足+自律神経の乱れの悪循環

冬になると気温の低下だけでなく、活動量の低下も同時に起こります。

外へ出る機会が減って歩く距離も短くなり、血液を心臓に戻すポンプ役であるふくらはぎの筋肉の働きが弱くなります。

この状態が続くと、血流はさらに停滞し、むくみ・重だるさ・疲労の蓄積が起こりやすくなります。

さらに、暖房の効いた室内と外の寒さを行き来することで、体は急激な温度変化に対応しようとし続け、自律神経に大きな負担がかかります。

交感神経が優位な状態が続くと血管収縮が継続し、巡りの悪い状態が慢性的に続く悪循環が発生します。

血行不良→「冷え・むくみ・だるさ」へ繋がるロジック

血液は、酸素と栄養を全身へ届け、不要な物質を回収する重要な役割があります。

この流れが滞ると、まず現れやすいのが手足の冷え。

血管内の圧力バランスが乱れると、余分な水分の排出がうまくいかずむくみが発生します。

さらに、細胞がエネルギー不足になり疲労物質の処理が進まない状態が続くと、だるさとして感じられるようになります。

つまり、

「冷え」「むくみ」「だるい」

この3つはバラバラに起きているわけではなく、血行不良という1本の線で繋がっています。

原因がひとつに見えると、改善法もひとつの方向に整理できます。

次の章では、自分がどのタイプの血行不良なのかをチェックしていきましょう。

第2章|あなたはどのタイプ?冬の血行不良セルフチェック

冬の体調不良は同じ“血行不良”でも、人によって出方が違います。

まずは自分がどのタイプなのかを知ることで、改善の方向性が一気に明確になります。

冷えタイプ(手足が冷えて眠れない)

布団に入っても足先だけ氷みたい。

お風呂で温まっても、すぐに冷えてしまう。

このタイプは末端の血流が低下している状態です。

交感神経が働き続けて血管が収縮し、血液が体の中心に集まりやすくなることで起こります。

むくみタイプ(夕方の脚の重さ・靴下跡)

夕方になると脚がパンパンに張る。

靴下の跡がくっきり残る。

このタイプは、ふくらはぎのポンプ機能が低下しているサインです。

座りっぱなしの生活や運動量の低下が関係します。

だるさタイプ(疲労感・頭が働かない)

朝起きた瞬間から疲れている。

頭がぼんやりして集中が続かない。

このタイプの背景には、酸素と栄養の供給不足があります。

疲労物質の処理が滞り、全身のエネルギー循環が落ちています。

複合タイプ

2つ以上当てはまる場合は複合型の可能性が高いです。

まずはいちばん強い症状から対策を始めるのが効率的です。

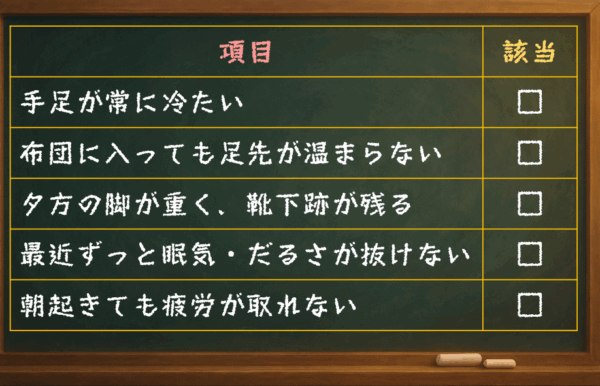

冬の血行不良セルフチェック表

2つ以上が該当 → 要注意

4つ以上が該当 → 複合タイプの可能性

第3章|薬剤師がすすめる!冬の血行不良改善セルフケアBEST5

冬の血行不良は、生活の中でできる小さな工夫で大きく変化します。

ここでは薬局でよく相談される内容の中から、特に実践しやすく効果を感じやすい5つの方法を紹介します。

どれか一つからでも始められる内容なので、気負わず読んでください。

① ぬるめ入浴10〜15分

お風呂は、血行改善の王道です。

熱いお湯は気持ちが良いですが、交感神経が刺激されやすく、逆に血管が収縮してしまうことがあります。

38〜40℃の“ぬるめのお湯に10〜15分浸かる”ことで、

副交感神経が働きやすくなり、全身の巡りが整いやすくなります。

足湯・手湯だけでもOK。

忙しい日でも取り入れやすい方法です。

② ふくらはぎ&すねのポンプ運動(座り仕事向け)

長時間座りっぱなしは、足の筋肉がほとんど動かず、血流が滞りやすくなります。

座ったまま 足首を動かすだけで、ふくらはぎ(腓腹筋)とすね(前脛骨筋)の両方が働き、血液を心臓へ押し戻すポンプ作用が期待できます。

やり方(選べる2パターン)

A: かかと上下(ふくらはぎメイン)

かかとをゆっくり上げ下げする

→ ふくらはぎの筋肉が縮んで伸びる

B: つま先上下(すねメイン)

かかとを床に付けたまま、つま先を上げ下げ

→ 前脛骨筋が働き、血流促進に役立つ

回数目安

1セット20〜30回 × 1日3回

靴を脱ぐとやりやすい人もいます。

③ 寒暖差ストレス対策(脱衣所暖房など)

冬の大敵は 急な温度差です。

暖かい部屋から寒い場所へ移動すると、血管が一気に収縮し、血流が乱れやすくなります。

特に入浴前後は、

脱衣所や浴室を温めておくだけで体への負担が減ります。

ヒートショック予防にもつながる重要な対策です。

④ 温め食材と飲み物(温活)

体の内側から温める食材は、冬の血行改善の味方です。

しょうが、ねぎ、根菜類、あたたかい飲み物などは、

体温のキープに役立つ食材として知られています。

逆に、冷たい飲み物や体を冷やす食品ばかり続くと、巡りが乱れやすくなります。

コーヒーをよく飲む人は、午後はカフェイン控えめの温かい飲み物に変えるのも手です。

⑤ 体質に合わせた漢方の活用(当帰芍薬散など)

血行不良は、体質によって原因が異なることがあり、

漢方はその違いにアプローチする選択肢のひとつです。

漢方では、

「気・血・水」のバランスの乱れが不調に関わるとされています。

むくみや冷え傾向に用いられる代表例として、

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)があります。

ただし、体質に合わないと効果を感じにくい場合があります。

自己判断ではなく、薬剤師や医師に相談することが安全です。

受診を検討すべきサイン

セルフケアで改善が見られない場合や、

次のような症状がある場合は、専門家へ相談をおすすめします。

・片側のみのむくみ

・痛みやしびれが強い

・息切れや動悸がある

・2週間続いても改善しない

これらは別の疾患が関係している可能性もあります。

早めの相談が安心につながります。

第4章|冬の血行不良Q&A|薬剤師がよく聞かれる質問TOP5

Q1:冷えと低体温って違うんですか?

A:違います。

冷えは“体の一部が冷たい状態”で、低体温は“体全体の体温が低い状態(35℃台など)”です。

体温が正常範囲でも、手足だけ氷のように冷たく感じる人は少なくありません。

この違いが分かると、対策の方向性も変わります。

Q2:むくみと水太りはどう見分ける?

A:まったく別物ではなく、状態の進行度の違いです。

むくみは余分な水分が一時的に滞っている状態で、押すと跡が残りやすいのが特徴です。

改善せず長く続くと、体全体の重さや体重増加が起こり、その段階を“水太り”と呼ぶことがあります。

つまり、むくみ → 慢性化 → 水太りという流れで理解すると分かりやすいです。

Q3:運動しても改善しない場合は?

A:運動の強度や方向性が合っていない可能性があります。

ふくらはぎポンプ運動や、少し息が弾む程度のウォーキングなど、

負担の少ない方法にいったん戻すと改善しやすくなります。

2週間続けても変化がなければ、医療機関や薬剤師へ相談が目安です。

Q4:サプリと漢方、どちらがいい?

A:目的が違います。

サプリは不足を補うもの、漢方は体質に合わせて整えるものです。

冷え・むくみがある人には、当帰芍薬散が使われるケースがあります。

漢方は体質による合う・合わないが大きいため、自己判断より相談が安全です。

Q5:寝るときの靴下は逆効果って本当?

A:締め付けが強いものは逆効果になりえます。

血流を妨げてしまうためです。

使うなら就寝専用のゆるめソックスが適しています。

足湯や湯たんぽとの組み合わせもおすすめです。

まとめ|冬の不調は“血行の滞り”から連鎖していく

冬の体は、想像以上にストレスと負担を受けています。

がんばりすぎず、できる範囲のケアを積み重ねることが最速の改善ルートになります。

「完璧」よりも「継続」=これが冬を乗り切る合言葉です。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ 医療・健康関連

・ツムラ漢方ブログ「体重増加の原因は水分かも! むくみによる水太りの解消方法」

◆ 漢方・製薬メーカー公式

・クラシエ薬品「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」製品情報