インフルエンザA型とB型の違いを薬剤師が解説|症状・流行時期・予防のポイント

冬になると毎年話題になるインフルエンザ。

「A型とB型ってどう違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、症状や流行時期、感染の広がり方に特徴があります。

子どものいる家庭や高齢者を抱えるご家族にとっては、事前に知っておくことで予防や早期対応につながります。

今回は薬剤師の視点から、A型とB型の違いと注意点を整理しました。

第1章|インフルエンザA型・B型とは

インフルエンザとは?

インフルエンザにかかったとき、医師から“今回はA型ですね”や“B型でした”と伝えられたことはありませんか。

実はインフルエンザにはいくつかの型があり、それぞれに特徴があります。

毎年流行するのはA型とB型で、社会的な影響も大きいのはこの2つです。

まずはインフルエンザ全体の仕組みを見てから、それぞれの型の特徴を整理していきましょう。

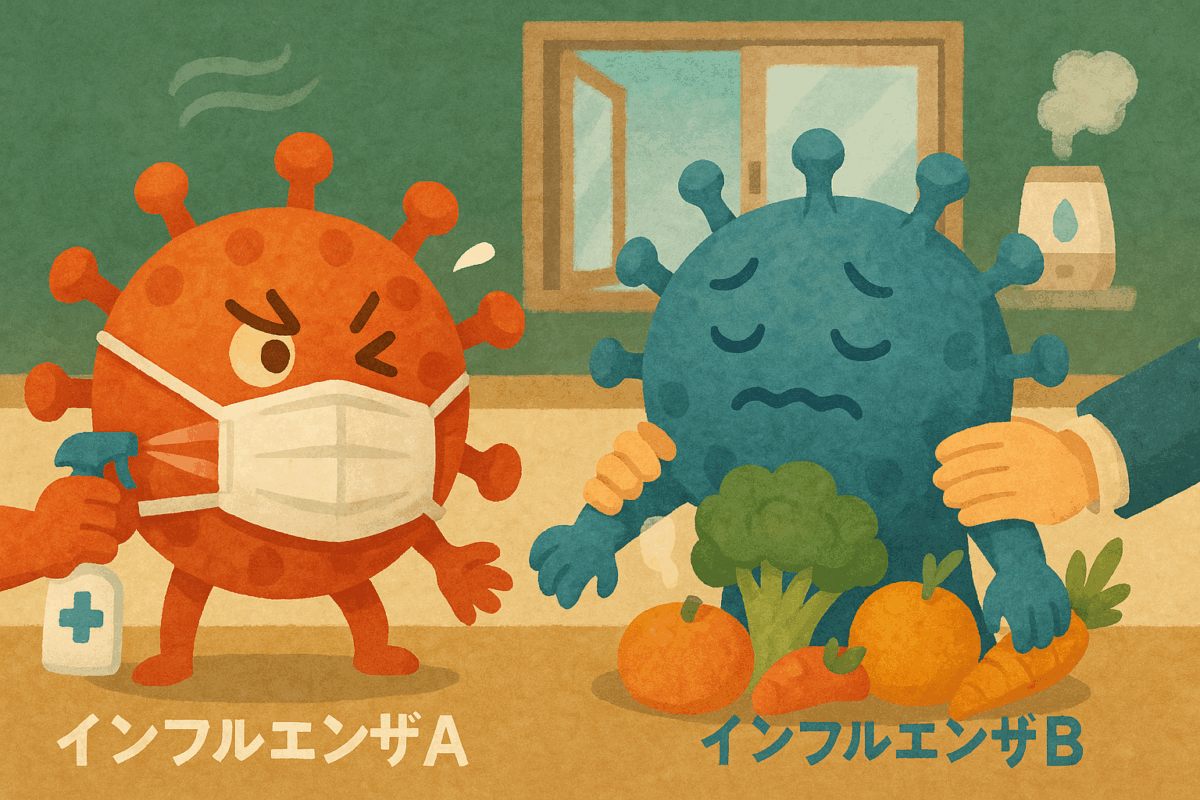

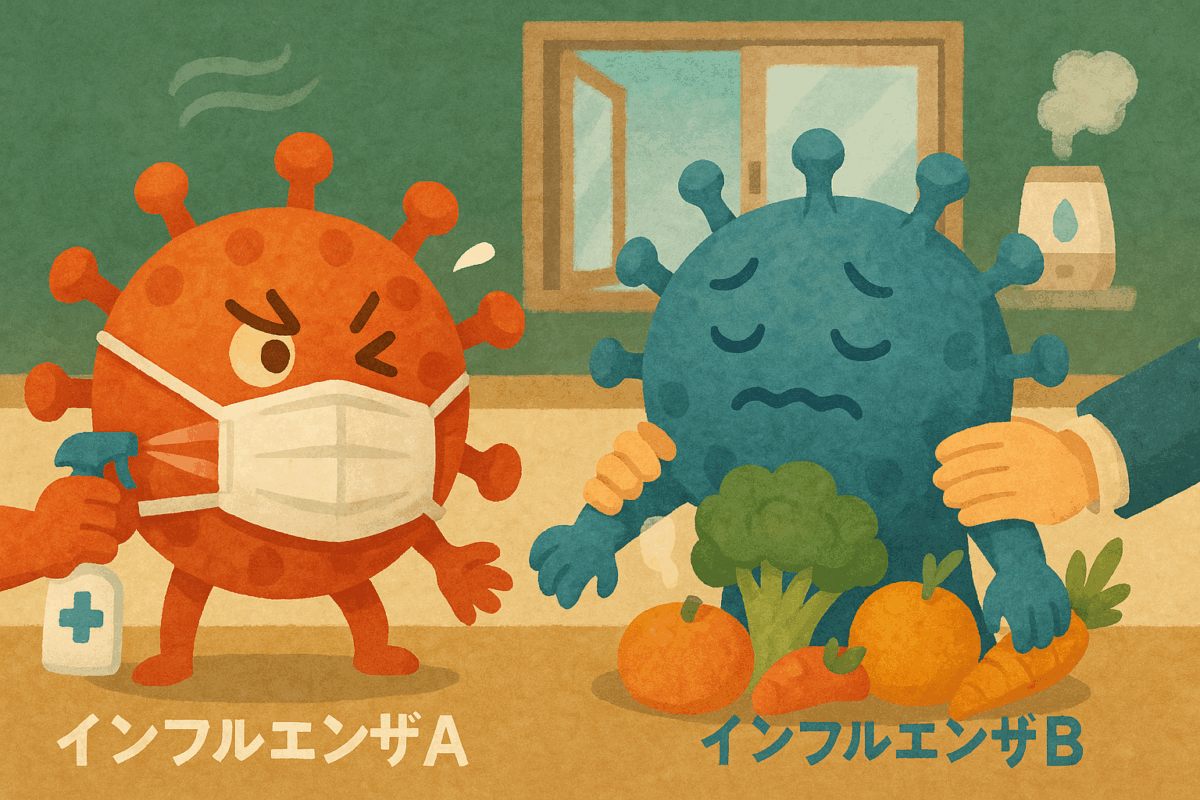

A型の特徴

インフルエンザA型は、人だけでなく鳥や豚など動物にも感染します。

そのため、動物の間で変異したウイルスが人に広がり、世界的な大流行(パンデミック)の原因となってきました。

また、H1N1型やH3N2型といった亜型があり、毎年違う株が流行します。

B型の特徴

インフルエンザB型は、人にしか感染しません。

A型ほどの爆発的な流行は起こしにくいですが、シーズン後半にじわじわ広がるのが特徴です。

さらに、山形系統とビクトリア系統の2種類があり、年によってどちらが主流になるかが変わります。

C型・D型について

C型は軽い風邪のような症状で流行にはほとんど関与しません。

D型は家畜に感染しますが、人には感染しません。

したがって、私たちが注意すべきはA型とB型です。

ポイントまとめ:インフルエンザには型がある

・A型:大流行の原因、変異が激しい

・B型:人だけに感染、春先まで流行が残る

・C型・D型:流行には関与しない

第2章|流行時期の違い

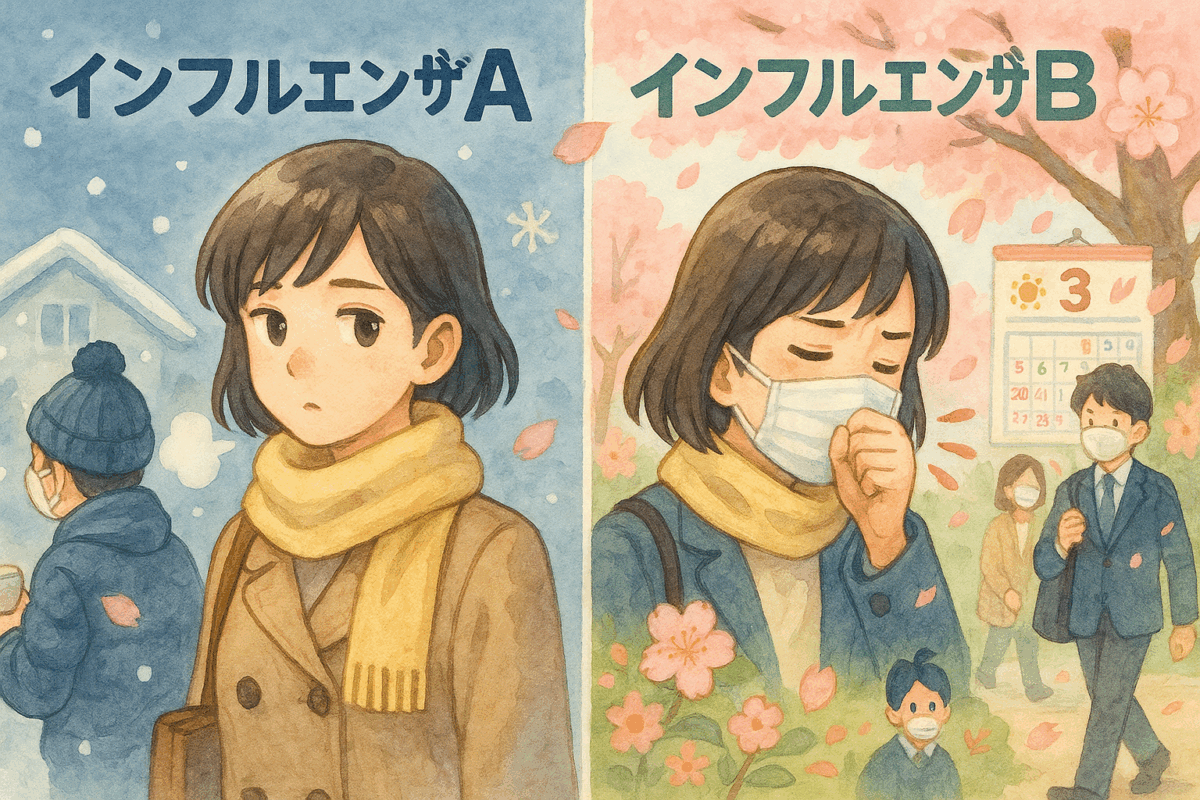

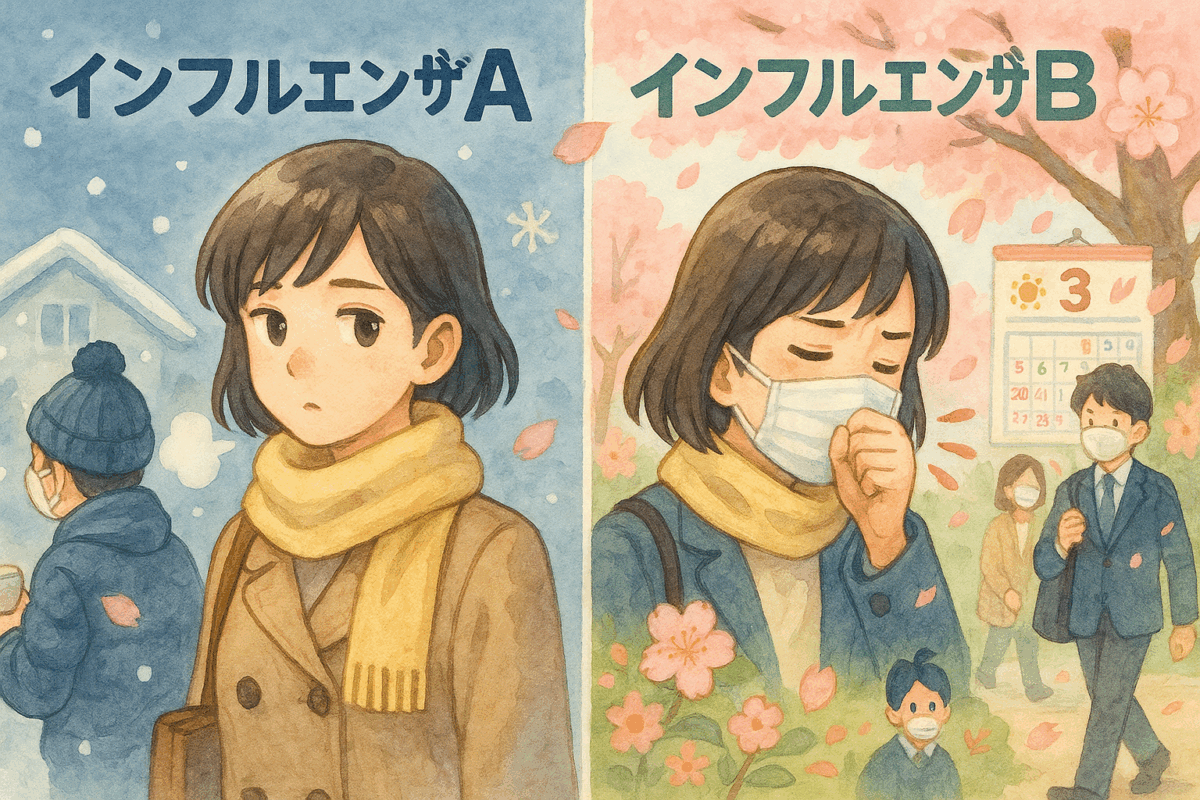

A型(11月〜2月がピーク)

インフルエンザA型は、冬の始まりから一気に広がるのが特徴です。

特に11月〜2月にかけて流行のピークを迎え、学校や職場で集団感染が起きやすくなります。

年末年始や受験シーズンに大流行がニュースになるのも、このA型によるものです。

B型(2月〜4月に多い)

A型が落ち着いてきたあと、2月〜4月の春先に増えるのがB型です。

シーズンの後半にじわじわ広がり、年度末や新学期に再び流行を起こすことがあります。

「もう冬を乗り切った」と油断していた頃に感染するのがB型の特徴です。

年による違い

インフルエンザの流行時期は、その年の気候や流行株によって前後することがあります。

ある年は12月からA型が大流行する一方で、別の年にはB型が早めに出てくることも。

また、A型とB型が同時に流行するシーズンも珍しくありません。

したがって、「A型=冬、B型=春」という傾向はありますが、必ずしも固定的ではありません。

ポイントまとめ

・A型:11月〜2月がピーク、学校や職場で大流行しやすい

・B型:2月〜4月に多く、年度末や新学期に再流行することもある

・年によって流行時期は変化し、A型とB型が同時流行することもある

第3章|症状の違い

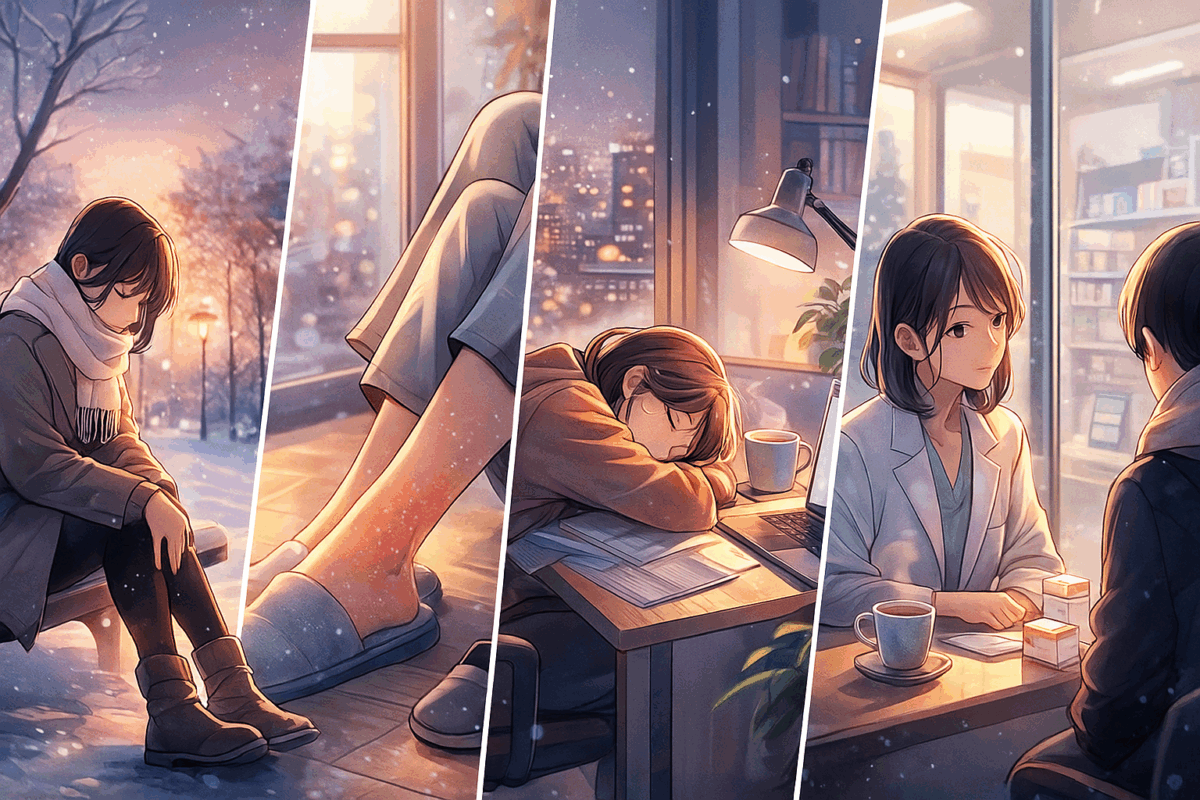

A型の特徴(高熱・急性・倦怠感)

インフルエンザA型は、発症がとても急激です。

38〜40℃の高熱が突然出ることが多く、強い寒気や震えを伴います。

さらに、筋肉痛・関節痛・全身倦怠感が強く現れ、起き上がるのもつらい状態になります。

短期間で一気に体力を奪うのがA型の大きな特徴です。

B型の特徴(微熱・長引く咳・消化器症状)【改訂版】

インフルエンザB型も、全身倦怠感や筋肉痛・関節痛といった全身症状が出ることがあります。

そのため「軽いインフルエンザ」という誤解は禁物です。

一方で、傾向としては急激な高熱が少なく、微熱や37℃台で経過する場合もあるのが特徴です。

また、咳が長引く、下痢や腹痛などの消化器症状が目立つケースがあり、風邪と間違えられやすい一面もあります。

症状は個人差が大きい

ただし、ここで重要なのは症状には大きな個人差があるという点です。

「A型は高熱、B型は軽め」という一般的な傾向はありますが、必ずしも当てはまるわけではありません。

A型でも高熱が出ない人がいれば、B型で40℃近い熱が出る人もいます。

結局のところ、型だけで判断せず、症状の強さや体調の変化に注目することが大切です。

ポイントまとめ

・A型:高熱・急激な発症・強い倦怠感

・B型:全身症状も出るが、高熱は少なめ。咳や消化器症状が目立つことがある

・個人差が大きく、型だけでの判断は危険

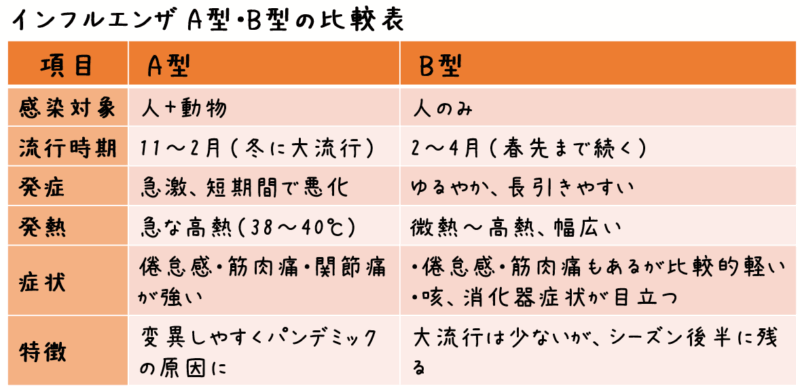

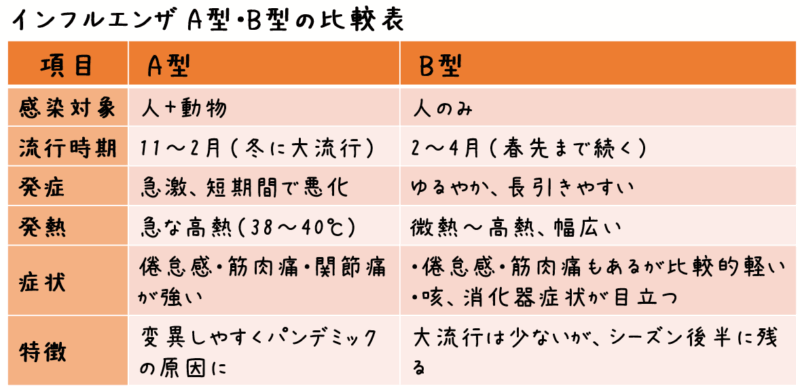

「A型とB型の特徴の違い」を、さらにコンパクトで一目でわかる表にしました。

第4章|予防・対策(A型・B型共通)

ワクチン接種

インフルエンザを防ぐうえで最も有効なのがワクチン接種です。

接種の目安は例年10〜11月ごろで、流行が始まる前に免疫をつけておくことが大切です。

ワクチンはA型・B型の両方に対応しており、その年に流行しやすい株を予測して製造されます。

重症化のリスクを下げる効果も確認されています。

基本的な感染対策

ワクチンだけでなく、日常生活の感染対策も重要です。

・手洗い:石けんで20秒以上しっかり洗う

・うがい:帰宅後や乾燥時期に行う

・マスク:人が集まる場所では飛沫を防ぐ

・加湿と換気:湿度を保ち、空気の入れ替えをする

・人混みを避ける:流行期にはなるべく混雑を避ける

これらを組み合わせることで、感染のリスクをぐっと下げられます。

生活習慣の工夫

感染を防ぐには、免疫力を落とさないことも欠かせません。

・十分な睡眠で体を休める

・栄養バランスの取れた食事を心がける

・ストレス管理を行い、体調を整える

体調を崩しにくい環境をつくることが、最大の予防になります。

薬剤師としても、日常の積み重ねが「かからない体づくり」につながると強く感じます。

ポイントまとめ

・ワクチン接種は10〜11月が目安、A・B型両方をカバー

・手洗い・マスク・換気・加湿といった基本の対策が有効

・生活習慣を整え、免疫力を維持することが大切

第5章|感染したらどうする?

受診の目安

インフルエンザは、発症から48時間以内に医療機関を受診することが重要です。

なぜなら、抗インフルエンザ薬は早期に使用することで効果を発揮し、症状の悪化や合併症を防ぐことができるからです。

特に高齢者・子ども・持病のある人は重症化のリスクが高いため、自己判断せずできるだけ早めに受診しましょう。

少しでも息苦しさや意識の低下、強い倦怠感などがあれば、迷わず医療機関へ。

治療の基本

インフルエンザの治療には、A型・B型共通で使える抗インフルエンザ薬(タミフルやイナビルなど)が処方されます。

これらはウイルスの増殖を抑える薬で、発症から時間が経ちすぎると十分な効果が得られません。

また、解熱剤の自己判断使用には注意が必要です。

特に子どもにはインフルエンザ脳症との関連で使えない薬もあるため、必ず医師や薬剤師の指示に従う必要があります。

その中で、「アセトアミノフェン」は医療現場でも安全に使用される代表的な解熱剤です。

処方や薬局での案内に従って用いることで、安心して熱を和らげることができます。

ポイントまとめ

受診は発症から48時間以内が目安

高齢者・子ども・持病のある人は特に早めに行動

治療薬はA・B共通、解熱剤はアセトアミノフェンが安全に使用される

まとめ|「型の違いを知り、正しく備える」

・A型:冬に大流行 → 急激に発症し、高熱や倦怠感が強い

・B型:春先まで続く → 全身症状も出るが軽めに見られやすく、咳や消化器症状が目立つ

・共通点:早めの受診と予防が必須 → ワクチン、手洗い、生活習慣の工夫が大切

インフルエンザは「型の違い」を知ることも大切ですが、実際は自分や家族の体調の変化に早く気づくことが一番重要です。

無理をせず、予防+早期受診を心がけるだけで安心感は大きく変わります。

この冬を元気に乗り切るために、今日からできる小さな工夫を取り入れてみましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公的機関および信頼できる情報源を参考にしています。

読者の皆さまが安心して確認できるよう、情報はわかりやすく整理しています。

◆ 公的機関・信頼情報

・厚生労働省|インフルエンザA型/B型の分類と流行の特徴

・厚生労働省|インフルエンザQ&A 2024年版

・国立感染症研究所|インフルエンザ