「めまい」「けいれん」…もしかして熱中症?初期症状の見分け方とすぐできる対処法

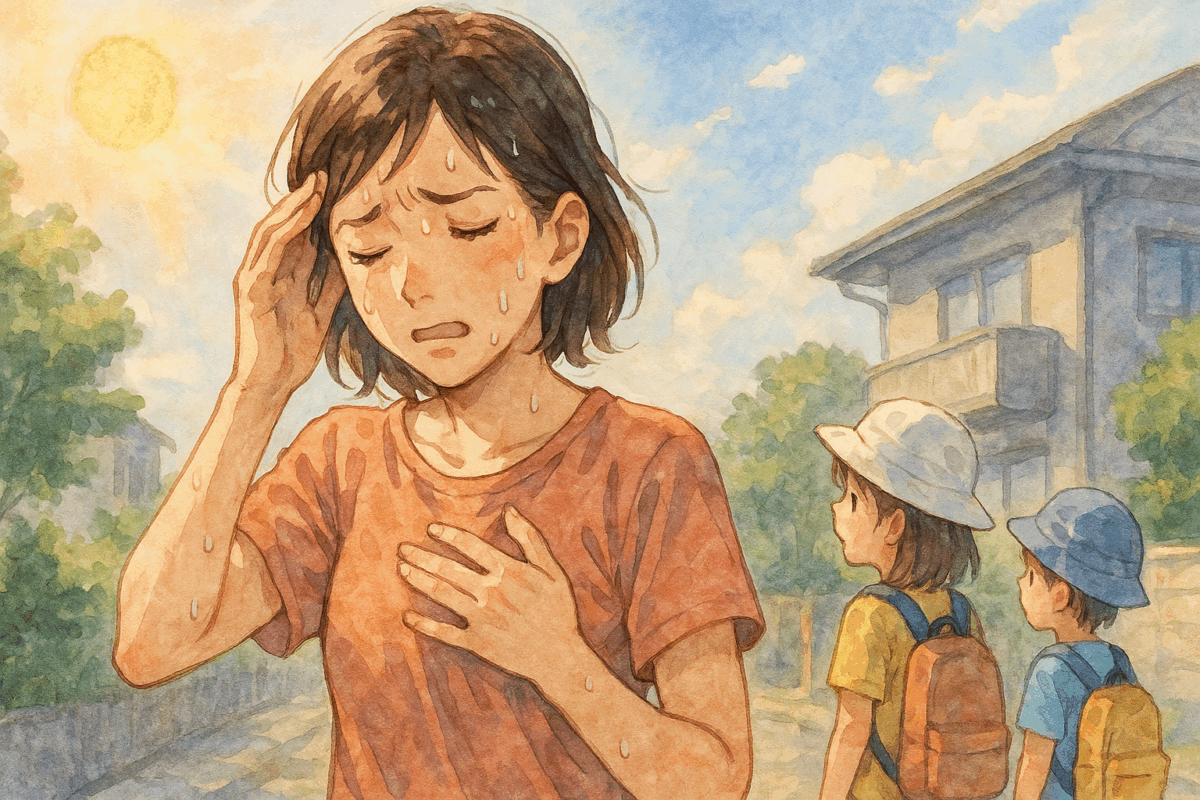

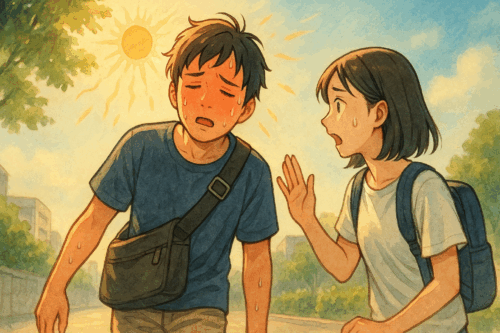

「ちょっとフラついてるかも…」

そんなとき、あなたはすぐに気づけますか?

熱中症はめまいやけいれんといった初期サインから始まり、気づかず放置すれば命に関わるケースも。

特に小さなお子さんや高齢の家族は、自覚症状をうまく伝えられないこともあります。

この記事では、熱中症の代表的な初期症状と、家庭でできる応急処置、さらには再発を防ぐ予防策まで、薬剤師の視点からわかりやすく解説します。

第1章:熱中症とは?体に起こる仕組みを理解しよう

暑い日に「なんとなくだるい」「汗が止まらない」と感じたことはありませんか?

それ、もしかすると熱中症の始まりかもしれません。

熱中症とは、高温多湿な環境の中で、体温調節機能がうまく働かなくなり、体にさまざまな異常が起こる状態のことを指します。

医学的には、体の中にこもった熱をうまく逃がせず、体温が異常に上がったことで「脱水」や「循環不全」「意識障害」などが現れるとされています。

つまり、単に「暑さに弱い」とか「体力がない」からではありません。

誰にでも起こりうる、れっきとした体調不良なのです。

どうして熱中症になるの?

体温は、汗をかいたり皮ふの血管を広げたりすることで調整されています。

でも、気温が高い・湿度が高い・風がないといった条件が重なると、汗がうまく蒸発せず、熱が体にこもりやすくなります。

また、水分や塩分をしっかり摂っていないと、体液のバランスが崩れ、血流も悪くなります。

体内でつくられた熱が逃げ場を失い、体温がどんどん上昇していく――これが熱中症の正体です。

熱中症のリスクを高める4つの条件

厚生労働省や環境省のガイドラインでも繰り返し注意喚起されているのが、以下のような条件です。

【気温】…気温が高い(25℃以上で注意、28℃以上で警戒)

【湿度】…湿度が高いと汗が蒸発しにくくなる

【無風】…風がないと熱がこもりやすい

【直射日光】…屋外での活動時に皮膚温が上がりやすい

この4つに加え、「水分不足」「塩分不足」「疲労」「睡眠不足」などが重なると、熱中症のリスクはさらに高まります。

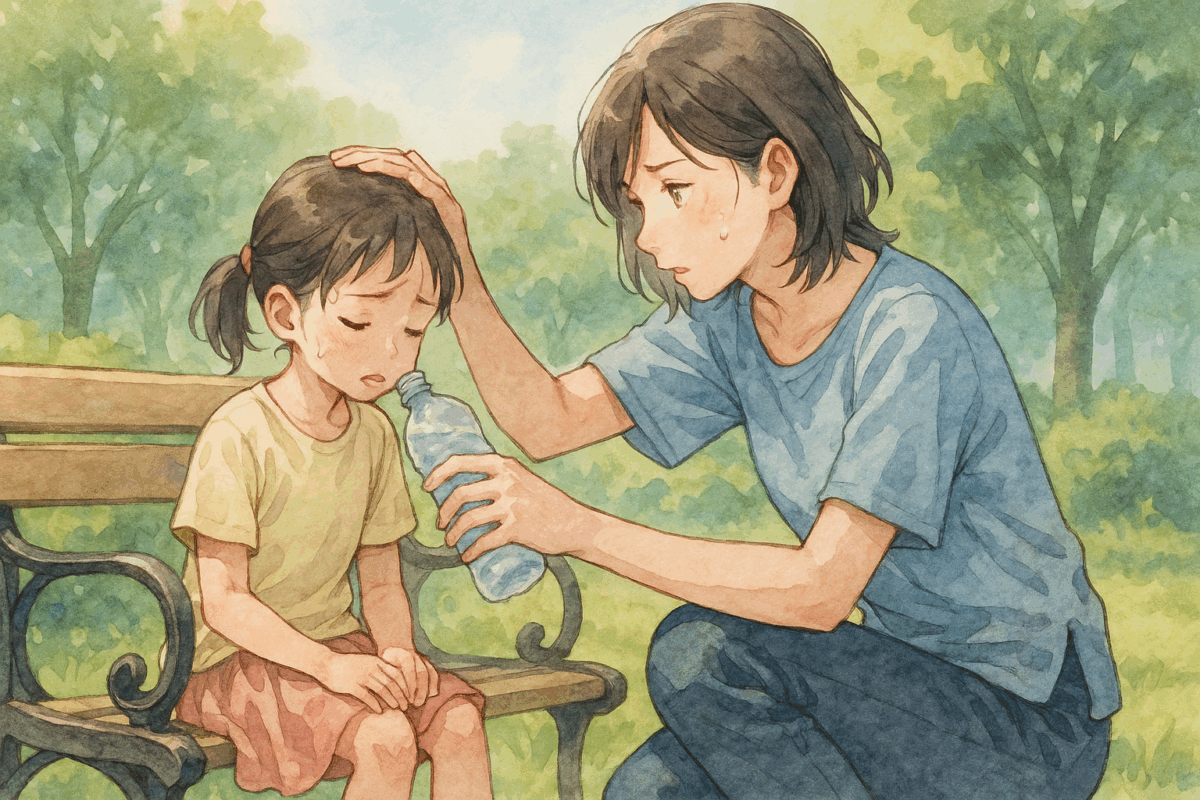

子どもは熱中症になりやすい?

はい、子どもは大人よりも体温調整が未熟で、特に汗腺の数や働きが発達途中のため、熱中症にかかりやすいとされています。

加えて、身長が低いために地面の照り返しの影響を強く受けやすく、また「暑い」「だるい」などの不調をうまく訴えられないという特性もあります。

そのため、親が「少しでも様子がおかしいな」と思ったら、こまめに水分補給を促したり、涼しい場所に連れて行ったりするなどの早めの対応が大切です。

屋外だけでなく室内・夜間にも注意を

「外に出ていないから大丈夫」「クーラーがあるから安心」と思っていませんか?

実は、室内や夜間でも熱中症は起こります。

たとえば、風通しの悪い寝室でエアコンを切って寝てしまったとき。

または、調理中のキッチンやお風呂上がりの脱衣所など、思わぬ場所でも熱がこもりやすくなります。

高齢者や乳幼児、体調が不安定な方がいるご家庭では、「屋内でも油断しないこと」が何よりの予防になります。

第2章:めまい・けいれんなど初期症状7つに注意

熱中症は、初期段階で気づいて対応できるかどうかが、重症化を防ぐ最大のポイントです。

ここでは、実際によく見られる7つの初期症状を具体的に紹介します。

「疲れかな?」で見逃さないために、体のサインを正しく読み取っていきましょう。

症状① めまい・立ちくらみ・顔のほてり

もっとも初期に現れやすいのが、突然のめまいやふらつき、顔のほてりです。

炎天下や運動中に起こりやすく、「熱失神」とも呼ばれています。

この段階では、体が血流を皮ふに集中させ、脳への血流が一時的に不足している状態です。

軽視しがちですが、明らかな異常反応です。

症状② 筋肉のけいれん・こむら返り

熱中症では、手足の筋肉がピクピクけいれんしたり、ふくらはぎがつる(こむら返り)といった症状が出ることがあります。

これは、汗とともに失われたナトリウム(塩分)不足による神経の誤作動が原因です。

運動時や就寝中に突然足がつる場合も、単なる疲労ではなく、脱水や電解質異常を疑ってみるべきです。

症状③ 強いだるさ・頭痛・吐き気

「やけに体が重い」「頭がズキズキする」「気分が悪い」

これらも典型的な初期症状です。

体温の上昇により中枢神経が刺激され、自律神経が乱れてこうした症状が引き起こされます。

場合によっては、実際に嘔吐してしまうケースもあり、体力が一気に奪われることもあります。

症状④ 汗の異常(出過ぎる/まったく出ない)

汗のかき方に異常が出てきたら、要注意です。

「ふいてもふいても止まらない汗」は、体が必死に熱を逃がそうとしている状態。

一方、「まったく汗をかかない」のは体温調節機能が限界を超えた危険サインです。

どちらも、体温が異常に高い状態であることに変わりはありません。

すぐに涼しい場所で体を冷やす必要があります。

症状⑤ 皮膚が赤く熱い/乾いている

熱中症では、皮ふにも異常が出ます。

顔や首、腕が赤くなって熱を帯びている、あるいは皮ふがカサカサして乾いているといった症状が見られることがあります。

これは、体表に熱がこもっている証拠です。

見た目で気づきやすい反面、気づいたときにはすでに進行していることもあります。

症状⑥ 呼びかけに反応しない・ふらつく

「返答が遅い」「目線が合わない」「まっすぐ歩けない」などの反応の鈍さは、意識障害の前兆であり、明らかに危険なサインです。

この段階に入ったら、家庭内での対応は限界です。

すぐに医療機関に連絡し、専門的な治療が必要になります。

症状⑦ 水分がうまく摂れない(重症サイン)

本人が水分を飲めない、むせる、吐いてしまう――

このような場合は、経口補水ができない=体の自律機能が崩壊しかけていることを意味します。

むりに水を飲ませるのはかえって危険です。

すぐに救急車を呼ぶ必要がある状態だと考えてください。

これらの症状は、どれか1つだけでも見られたら油断は禁物です。

熱中症は段階的に進行するため、早期発見と対応が何より大切です。

次章では、実際に熱中症が疑われるとき、家庭でできる応急処置の具体的な方法をご紹介します。

「何をすればいいのか」を知っておくことで、落ち着いて対応できるようになります。

第3章:熱中症かも?すぐにできる家庭での応急処置

「もしかして熱中症かも?」と思ったとき、すぐに行動できるかどうかが回復と安全の分かれ道になります。

この章では、症状が軽いうちに行いたい家庭での応急処置を、具体的にわかりやすく紹介します。

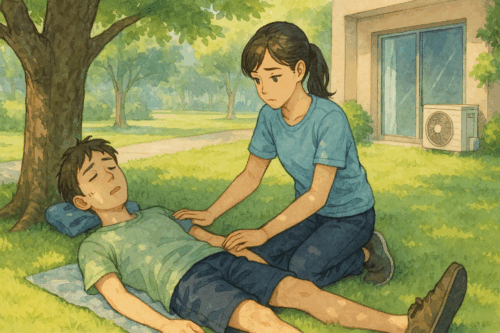

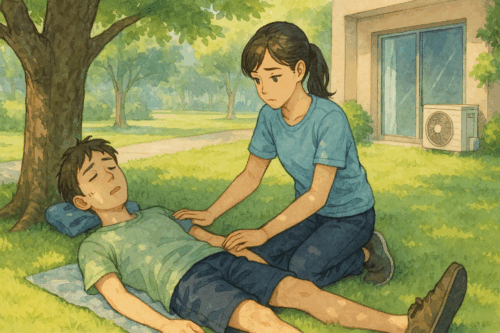

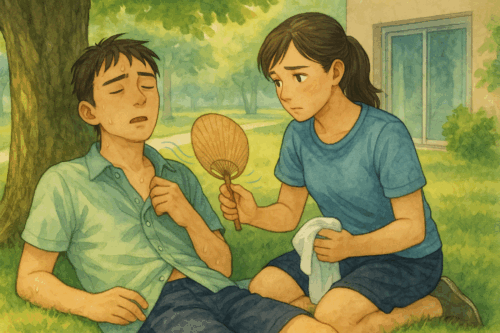

応急処置① 涼しい場所への移動

まず最初に行うべきは、体を暑さから遠ざけることです。

冷房が効いた室内、車の中(エンジン+エアコンON時)、または木陰などに速やかに移動しましょう。

座れるなら座らせて、できれば仰向けで寝かせ、足を少し高くして血流を助ける姿勢が理想です。

炎天下でそのまま対応するのは逆効果になるので注意が必要です。

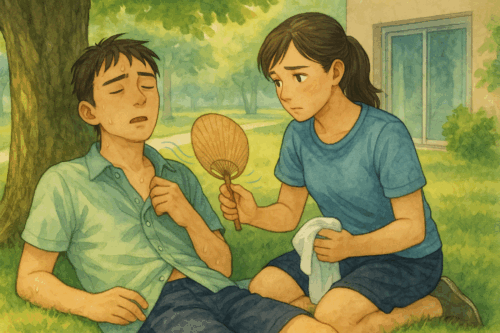

応急処置② 衣服をゆるめる・風をあてる

体を冷やしやすくするために、衣服はベルトやボタンを外し、風通しをよくします。

肌が露出するだけでも熱の放散効率は上がります。

このとき、うちわや扇風機で風を送るのも有効です。

冷たい風でなくても「気化熱」で熱を逃がすことができます。

また、下着や肌着が汗で濡れていたら、可能な範囲で着替えさせるのもおすすめです。

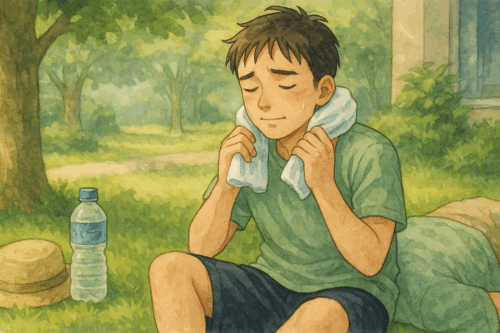

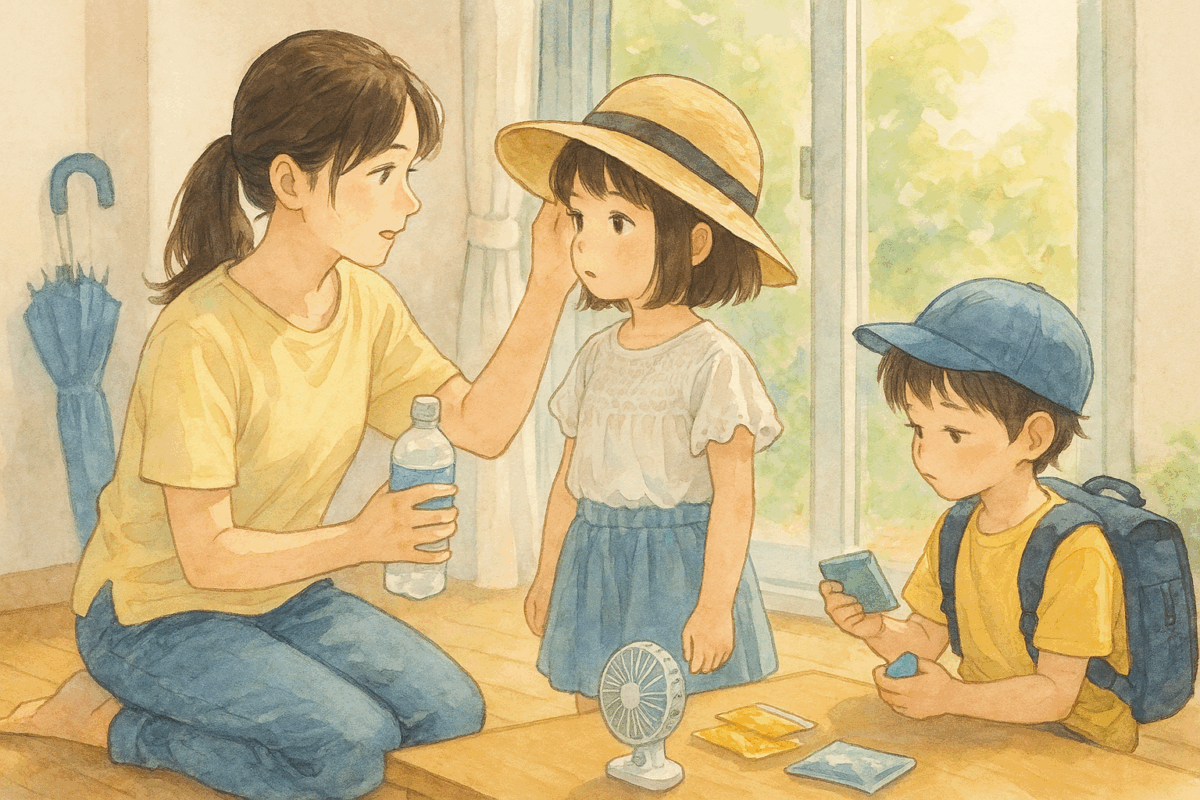

応急処置③ 首・脇・足の付け根を冷やす

体温を下げるには、太い血管のある部位をピンポイントで冷やすのが効果的です。

具体的には、次の3か所を意識してください。

・首の両側(頸動脈)

・脇の下(腋窩動脈)

・太ももの付け根(鼠径部)

保冷剤・氷・冷たいペットボトルなどをタオルで包んで当てましょう。

直に当てると凍傷リスクがあるので、必ず布で巻いて使います。

応急処置④ スポーツドリンクや経口補水液の摂取

意識がはっきりしていて、吐き気がない場合は、水分と電解質(ナトリウム)を補給しましょう。

おすすめは以下のとおりです。

・経口補水液(例:OS-1など)

・スポーツドリンク(ナトリウム濃度が高いもの)

・ない場合は:水1リットルに塩1〜2g+砂糖大さじ2の自作補水液

飲むときは一気に大量ではなく、少しずつゆっくり摂るようにします。

急に飲ませると、胃腸がびっくりして吐いてしまう場合があります。

注意① 吐き気・意識障害があるときは医療機関へ

吐き気が強い、すでに嘔吐している、呼びかけにうまく反応しない――

このような状態が見られたら、すでに中等度〜重度の熱中症の可能性が高いです。

この場合、家庭での対応は限界があります。

ためらわず、119番へ連絡することが最優先です。

注意② むりやり水を飲ませるのは危険

意識がぼんやりしているときや、吐き気があるときに水を飲ませるのは危険です。

誤嚥(ごえん)による窒息や肺炎を起こすおそれがあります。

どうしても飲ませたくなってしまいますが、まずは冷却を優先し、救急対応が到着するまで体を冷やして待つことが最善です。

ここまでの応急処置は、熱中症の初期段階で非常に有効です。

とくに子どもや高齢者は悪化が早いため、「あれ?」と思ったらすぐ対応できるよう、家族で手順を共有しておくことも大切です。

次章では、こうした状態にならないために、日頃からできる予防策と備えておくと安心なグッズをご紹介します。

第4章:家庭でできる熱中症予防と備えておくべきグッズ

熱中症は「かかってから慌てる」のではなく、日常から予防しておくことが何より大切です。

とくに子どもや高齢者がいる家庭では、ちょっとした工夫と準備で、リスクをぐっと下げることができます。

この章では、家庭で今日からできる予防策と、備えておくと安心なグッズ5つをご紹介します。

家庭でできる4つの熱中症予防

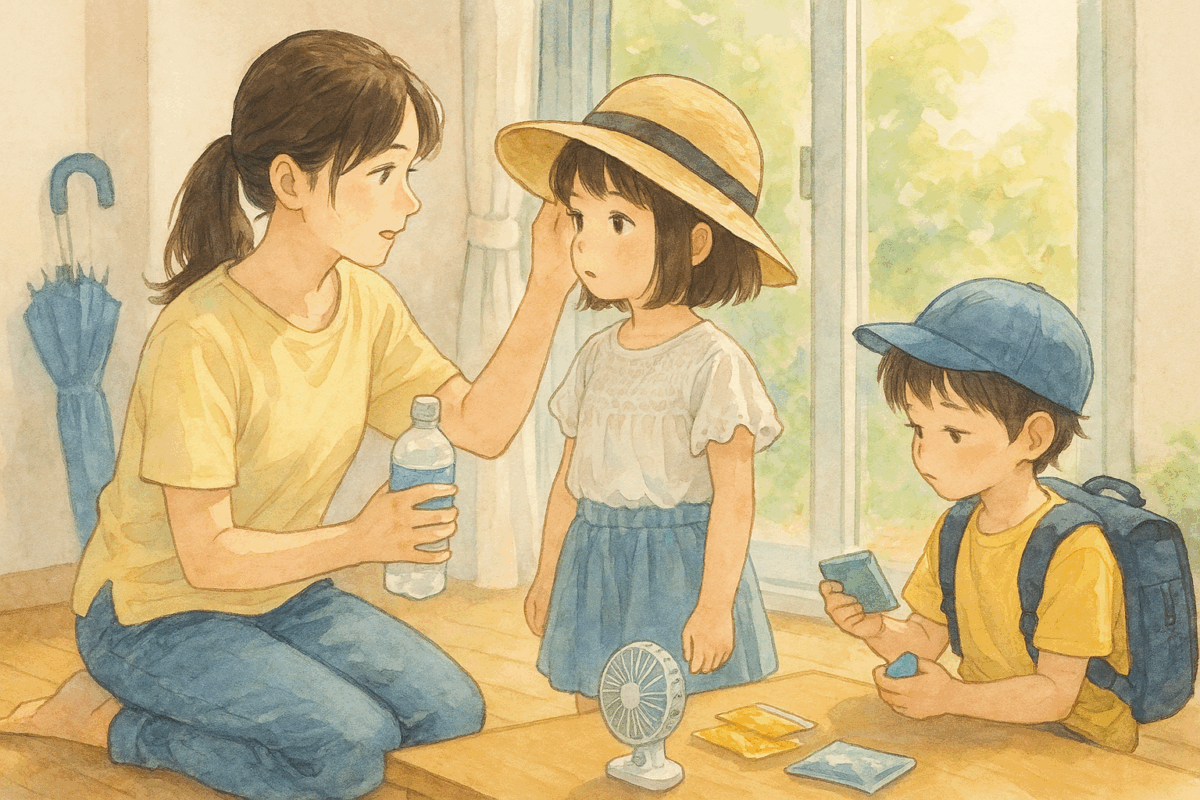

予防策① 暑熱順化(少しずつ暑さに慣れる)

「暑熱順化(しょねつじゅんか)」とは、体が徐々に暑さに慣れていく過程のことです。

急に気温が上がった日や、梅雨明け直後などは、体が暑さに対応しきれず熱中症のリスクが上がります。

暑熱順化を促すには、以下のような習慣がおすすめです。

・毎日10〜20分程度の軽いウォーキング

・湯船につかってじんわり汗をかく

・家の中でも汗ばむ程度に体を動かす

予防策② こまめな水分と塩分の補給

水分は「のどが渇く前に」が基本。

体重のわずか2%の水分が失われただけで、パフォーマンスが低下すると言われています。

さらに、汗で塩分(ナトリウム)も失われるため、水だけでなく、適度な塩分も一緒に摂ることが重要です。

おすすめの補給方法は次のとおりです。

・経口補水液(例:OS-1など)

・スポーツドリンク(ナトリウム含有が明記されたもの)

・塩タブレットや塩あめ

特にお子さんは夢中になると水分補給を忘れがちなので、タイミングを決めて声かけするのも効果的です。

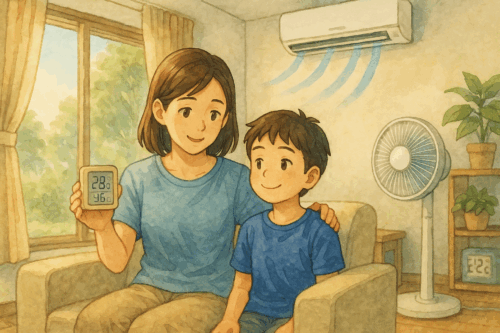

予防策③ エアコン+扇風機の活用、室温管理

室温が28℃を超えると、熱中症のリスクが一気に上がります。

エアコンは我慢せずに使い、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させると、冷気が部屋全体に行き渡りやすくなります。

温湿度計を設置し、「温度+湿度」のバランスを見ながら調整するのがおすすめです。

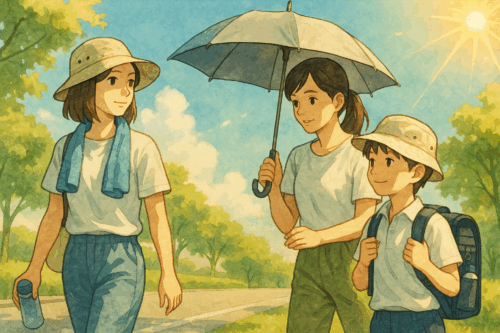

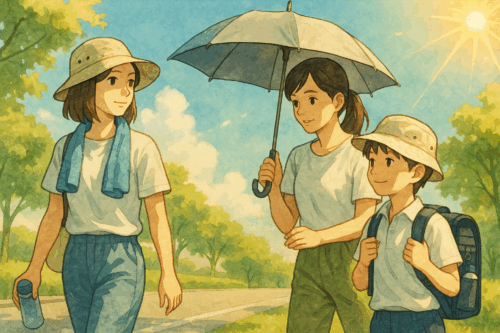

予防策④ 日差し対策(帽子・日傘・通気性のよい服)

直射日光に当たると、体表温度が一気に上がり、熱がこもりやすくなります。

そのため、外出時は以下のような対策を心がけましょう。

・通気性のよい帽子(できれば通気孔付き)

・折りたたみの日傘

・風通しのよい服装(綿素材など)

・濃い色より白やベージュなどの淡色を選ぶ

日差しの強い時間帯の外出を避ける工夫も大切です。

とくに登下校や部活動で外にいる時間が長い子どもは、親が事前に持ち物や服装を整えてあげることが予防につながります。

備えておくと安心なグッズ5選

いざというときに慌てないために、以下のようなグッズを家庭に常備しておきましょう。

ドラッグストアや通販で手軽にそろえられるものばかりです。

【1】経口補水液(OS-1など)

脱水の初期対応に欠かせない飲み物。体液に近いバランスで、水分・塩分・糖分を効率よく補給できます。

【2】冷却シート

首やおでこ、脇の下などに貼って使うタイプ。子どもにも使いやすく、応急処置時にも便利です。

【3】塩タブレット・塩あめ

屋外や通学・通勤中の塩分補給に。バッグに1袋入れておくと安心です。

【4】携帯扇風機

コンパクトな手持ち扇風機は、外出時の熱対策に効果的。ベビーカーやランドセルに取り付けられるタイプもあります。

【5】保冷剤(ソフトタイプ推奨)

冷凍庫で冷やしておけば、万一のときにも活用できます。タオルで包んで使えば皮ふに優しく、冷却効果も十分です。

これらのグッズは、「使わなければラッキー」くらいの気持ちで備えておくのが大切です。

急な発症時でも落ち着いて対応できるように、ぜひご家庭で準備しておいてください。

まとめ

●熱中症は予防が最も大切:発症してからの対応より、日頃の備えが効果的です。

●暑熱順化は体の慣らし運転:軽い運動や入浴で、少しずつ暑さに慣れておくことが重要です。

●水分+塩分の補給が基本:水だけでは不十分。ナトリウムも意識的に摂るようにしましょう。

●室温は28℃を目安に管理:扇風機と併用して効率的に冷やすのがコツです。

●直射日光は避ける工夫を:帽子・日傘・通気性のある服装で熱をこもらせないようにします。

●対策グッズは事前に準備:経口補水液や冷却グッズは、常備しておくことで安心感が増します。

日々の暮らしの中に、熱中症対策を『当たり前の習慣』として取り入れていくことが一番の予防になります。

とくにお子さんがいるご家庭では、親が少し意識するだけで、守れる命があります。

「ちょっと準備しすぎかも?」くらいが、ちょうどいいかもしれません。

水分補給の声かけや、登園・登校前のチェックなど、できることから無理なく始めてみてくださいね。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・大塚製薬|経口補水液 OS-1 ブランドサイト(医薬品・サプリメント含む)

◆ 医療・啓発情報サイト

・熱中症ゼロへ|日本気象協会公式プロジェクト

・厚生労働省|熱中症予防情報サイト

・環境省|熱中症予防情報サイト「熱中症環境保健マニュアル」