夏の下痢に効く!薬剤師が選んだ市販薬7選【冷え・食あたり・体質別】

「また夏になるとお腹が…」そんな経験、ありませんか?

冷たい飲み物や冷房による“冷え”、食あたり、水分バランスの乱れなど、夏の下痢にはさまざまな原因があります。

本記事では、薬剤師の視点で“すぐに効く”ものから“体質を整える”薬まで7つを厳選。

症状別に合う薬の選び方や使用上の注意も、わかりやすくご紹介します。

第1章:夏に下痢が増えるのはなぜ?代表的な原因を整理

夏になると「お腹の調子が悪いな…」と感じる人、実は少なくありません。

特に、下痢の症状で悩む人が一気に増えるのがこの時期の特徴です。

ではなぜ、夏は下痢を起こしやすいのでしょうか?

ここでは、夏場に多い3つの原因と、受診すべき目安を整理しておきます。

冷えによる腸の過剰反応

夏の下痢でまず挙げられるのが、「冷え」です。

冷房が効きすぎたオフィスや電車、冷たい飲み物やアイスの摂りすぎ。

これらが腸をじわじわ冷やし、腸のぜん動運動を過剰に刺激します。

すると、便が十分に水分を吸収される前に排出され、結果「軟便」や「水様便」になってしまうのです。

とくに女性や冷え性の人、エアコンが苦手な人は要注意。

クーラーの効いた室内で長時間過ごすと、自覚がないまま内臓の冷えが進んでしまいます。

食あたり・水あたりによる下痢

次に多いのが、食中毒や水分摂取による下痢(いわゆる水あたり)です。

高温多湿な環境では、細菌やウイルスが食べ物や飲み水に繁殖しやすくなります。

たとえば、調理後に常温で長時間置かれたお弁当、手洗いが不十分なまま調理した料理などは要注意。

このようなケースでは、体が有害物質を早く外に出そうとして腸の動きが活発になり、急な腹痛や吐き気、下痢につながります。

また、水道水が原因となるケース(井戸水や古い配管など)もゼロではありません。

旅先での「水が合わない」トラブルも、まさにこのタイプです。

水分バランスの乱れと脱水傾向

もうひとつ見落としがちなのが、体内の水分・電解質バランスの乱れです。

夏は発汗量が多くなり、水分補給をこまめに行うようにはなりますが、

冷たい飲み物やカフェイン、アルコール類ばかり摂取すると、かえって腸内環境が乱れやすくなります。

腸は水分量の変化に敏感。

摂取と排出のバランスが崩れると、便の性状も不安定になりやすいというわけです。

加えて、夏場に多い「栄養の偏り」や「食べすぎ」も、腸への負担を増やします。

冷たい麺類やコンビニ食に偏ると、消化機能が弱まり、結果的に下痢を引き起こすこともあります。

急性・慢性の判断と、受診の目安

下痢には「急性」と「慢性」があります。

大まかな目安は症状の持続期間が1週間以内かどうかです。

■ 急性下痢:数時間~数日でおさまるもの(食あたり、冷えなど)

■ 慢性下痢:数週間以上、再発をくり返すもの(体質・疾患が疑われる)

慢性のケースでは、「過敏性腸症候群」「潰瘍性大腸炎」などの病気が隠れていることも。

また、以下のような症状があれば、自己判断せず早めの受診が必要です。

・血便が出る

・吐き気・嘔吐をともなう

・発熱している

・下痢が1週間以上続く

・脱水症状(口の渇き・尿が出ない)を感じる

下痢の原因を見極めるのが最初の一歩

夏の下痢は「冷え・食あたり・水分バランス」が3大要因です。

どれが原因かを整理するだけでも、対応策や薬の選び方が変わってきます。

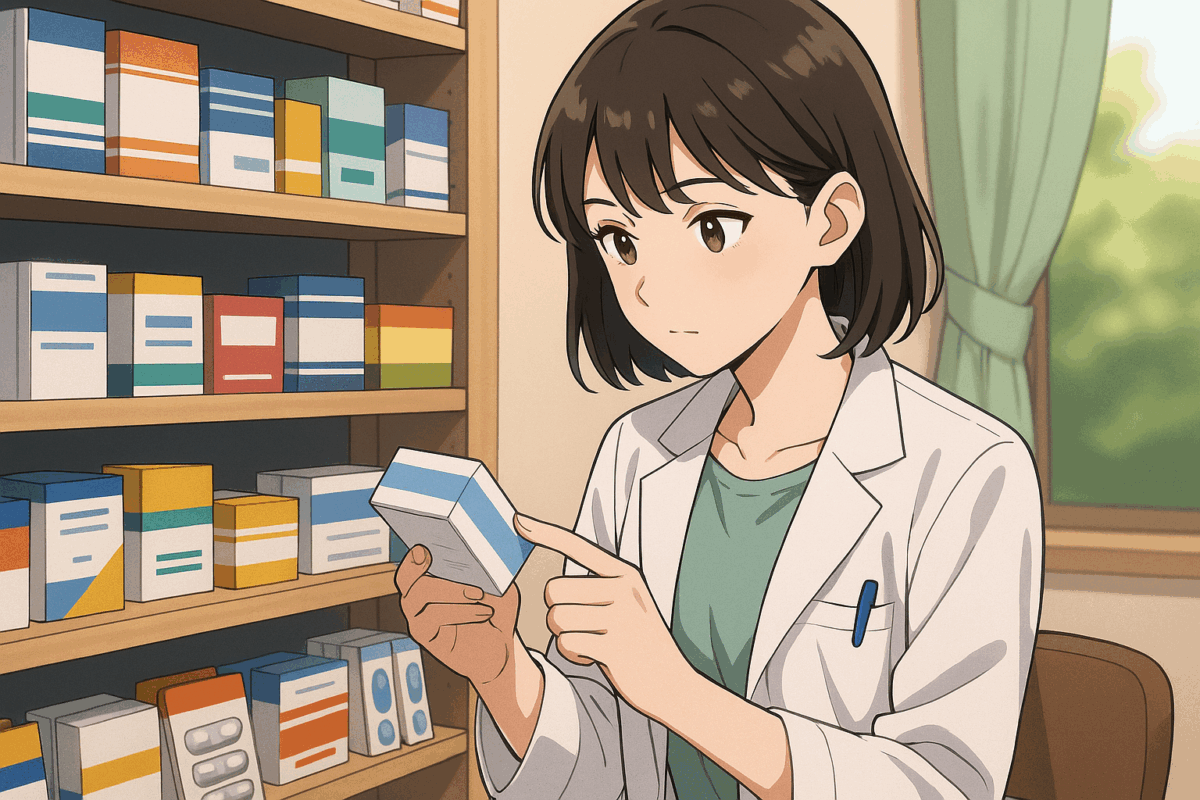

第2章:夏の下痢に効く!薬剤師がすすめる市販薬7選

夏の下痢は、「冷え」「食あたり」「体質の弱さ」など原因によって選ぶべき薬が異なります。

薬の選び方を間違えると、逆に症状が長引くこともあるため要注意。

この章では、薬剤師としておすすめできる市販薬を、原因タイプ別に厳選7種紹介します。

まず確認!下痢のタイプは大きく3つ

冷え・緊張タイプ

冷たい飲み物や冷房の影響で腸が刺激され、一気にトイレに駆け込むような症状。

一過性であることが多く、外出先などでも突然襲われやすいタイプです。

食あたり・水あたりタイプ

細菌やウイルスが原因で、食中毒のように発熱や嘔吐を伴うケースも。

旅行先や夏のバーベキューなどで起きやすく、感染性の可能性もあるので注意が必要です。

胃腸虚弱・体質由来タイプ

もともと胃腸が弱い人が、夏の疲労や寝冷え、水分のとりすぎなどで下痢を起こしやすくなります。

慢性的にお腹の調子が不安定な人は、体質から見直すケアが効果的です。

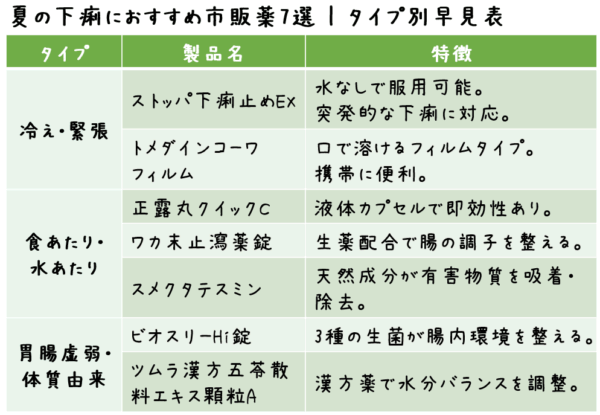

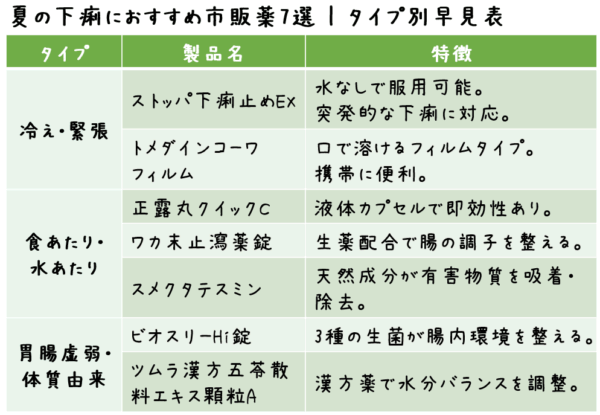

タイプ別|夏の下痢におすすめ市販薬【厳選7種】

上記の3タイプに合わせたおすすめ薬を、以下の表にまとめました。

代表的な薬の成分と使い方のポイント

【冷え・緊張タイプにおすすめ】

▶ ストッパ下痢止めEX

急な下痢に即効で効く定番の止瀉薬です。

水なしで飲める小さな錠剤なので、外出時にも重宝します。

有効成分:ロートエキス(腸の動きを抑える)

対象年齢:15歳以上

車の運転:控えること(目のかすみ,異常なまぶしさ副作用あり)

服用タイミング:症状が出たときに1錠(1日3回まで)

▶ トメダインコーワフィルム

薄型フィルムで舌にのせるだけ。

コンパクトなのに、成分はしっかりしていて冷えに由来する下痢に有効です。

有効成分:ロペラミド塩酸塩

対象年齢:15歳以上

車の運転:控えること(眠気の副作用あり)

服用タイミング:症状が出たときに1錠(1日2回まで)

【食あたり・水あたりタイプにおすすめ】

▶ 正露丸クイックC

おなじみの正露丸を、ニオイが気にならない液体カプセルに改良。

有効成分が腸管内の水分量を調整し、下痢を改善します。

有効成分:木クレオソート

対象年齢:5歳以上

車の運転:可能

服用タイミング:症状が出たときに1錠(1日3回まで)

▶ ワカ末止瀉薬錠

ベルベリン塩化物水和物や生薬が配合された、比較的マイルドな下痢止め。

粘膜保護と殺菌のバランスがよく、胃にもやさしい。

有効成分:ベルベリン塩化物水和物、ゲンノショウコエキス

対象年齢:8歳以上

車の運転:可能

服用タイミング:症状が出たときに1錠(1日3回まで)

▶ スメクタテスミン

フランス製の天然ケイ酸アルミニウム(スメクタイト)を配合。

腸粘膜の保護と水分バランスの改善に優れています。

有効成分:天然ケイ酸アルミニウム(スメクタイト)

対象年齢:11歳以上

車の運転:可能

服用タイミング:症状が出たときに1錠(1日3回まで)

【胃腸虚弱・体質由来タイプにおすすめ】

▶ ビオスリーHi錠

3種類の活性菌(乳酸菌・酪酸菌・糖化菌)を配合。

腸内環境を整えて、下痢を起こしにくい体質に導きます。

有効成分:乳酸菌・糖化菌・酪酸菌

対象年齢:5歳以上

車の運転:可能

服用タイミング:毎食後

▶ ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A

水分代謝を整える漢方薬。

下痢だけでなく、むくみや口渇、頭痛など“水”にまつわる不調にまとめて対応できます。

有効成分:五苓散(チョレイ・タクシャ・ブクリョウなど5種の生薬)

対象年齢:2歳以上(成人用)

車の運転:可能

服用タイミング:食前または食間

このように、夏の下痢には「原因に合った薬選び」が重要です。

タイプ別に特徴を押さえたうえで、自分や家族に合う薬を選んでみてください。

第3章:薬に頼りすぎない!下痢を防ぐ夏の生活習慣

「夏になるとお腹がゆるくなる」「薬に頼るのは気が引ける」——そんな声、よく聞きます。

実際、夏の下痢は日々の生活習慣に左右されることも多く、ちょっとした工夫でグッと予防できるんです。

この章では、食事・冷え対策・整腸ケアの3方向から、薬に頼りすぎない体づくりをサポートします。

冷たい麺や脂ものばかり?夏の“ゆる腹”を招く食習慣

夏は食欲が落ちて、つい冷たいそうめんやアイス、揚げ物に偏りがちです。

でも、これらは腸を冷やしたり、消化に時間がかかるので、実は下痢の原因に。

特に「冷たいもの+脂っこいもの」の組み合わせは腸にとって負担が大きく、

胃腸が弱い人は、これだけでお腹を壊すこともあります。

おすすめの食べ物・飲み物は“やさしい”がキーワード

お腹に優しい食事の代表格は、おかゆ・うどん・具だくさんスープ。

特に、温かくて消化のよいものを意識すると、腸の働きが落ち着きやすくなります。

飲み物も同様で、以下のようなものがベストです:

・白湯・常温の麦茶:水分補給しつつ、腸を冷やさない

・経口補水液:下痢時の脱水対策に。常備しておくと安心

・野菜スープ・味噌汁:電解質やミネラルを補える

一方、炭酸・アルコール・乳製品は、症状があるときは控えたほうが無難です。

冷え対策は「昼と夜」で使い分けを

意外と見落とされがちなのが、冷房による冷え。

日中は冷房が効いた室内に長時間いることで、腸がじわじわ冷えていきます。

さらに、寝ている間にお腹が冷えると、朝の下痢につながるケースも。

対策はシンプルです:

・室温は25〜27度を目安に。冷やしすぎない

・寝るときは腹巻きや薄手のタオルケットを活用

・足元や首元を冷やさない服装を意識

整腸ケアも忘れずに!毎日の積み重ねが大事

腸内環境を整えるには、腸にいい菌を毎日補うことも大切。

ヨーグルトや発酵食品を意識するのも一つですが、

「合うか分からない」「味が苦手」な方は、整腸剤や乳酸菌製剤を生活に取り入れるのもおすすめです。

たとえば:

・ビオスリーHi錠:3種の菌が腸のバランスを調整

・新ビオフェルミンS錠:乳酸菌のみでマイルドに整える

加えて、便通のリズムを保つこと・軽い運動や入浴で血流を促すことも、

腸を元気に保つための大切な日課です。

薬を飲まなくても調子がよくなる。

そんな体を目指して、まずは日常の小さな工夫から始めてみませんか?

まとめ|夏の下痢、薬と生活習慣でしっかり対策

●夏の下痢は「冷え・食あたり・体質」でタイプが分かれる

原因に合った薬を選ばないと、逆に悪化することもあります。

●タイプ別に7種類の市販薬を紹介

ストッパや正露丸クイックC、ビオスリーHi錠など、それぞれに特徴があります。

●薬だけに頼らず、食事や冷え対策も重要

冷たい食べ物の摂りすぎや、寝冷えが意外な落とし穴に。

●整腸剤や乳酸菌で、腸内環境の底上げを

体質から整える意識も、再発予防には効果的です。

夏の下痢って、「たまたま」じゃなくて、毎年繰り返してる人も多いですよね。

そういうときこそ、“薬を飲んで終わり”じゃなくて、生活を見直すきっかけにするといいかもしれません。

薬はあくまで「手段」。

冷え対策や整腸ケアも一緒に取り入れて、お腹の調子が崩れにくい体づくりをしていきましょう。

常備薬も、この機会に見直しておくと安心です。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報(医薬品・サプリメント含む)

ライオン|ストッパ下痢止めEX

興和|トメダインコーワフィルム

大幸薬品|正露丸クイックC

クラシエ薬品|ワカ末止瀉薬錠

佐藤製薬|スメクタテスミン

ビオスリー製薬|ビオスリーHi錠

ツムラ|ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A