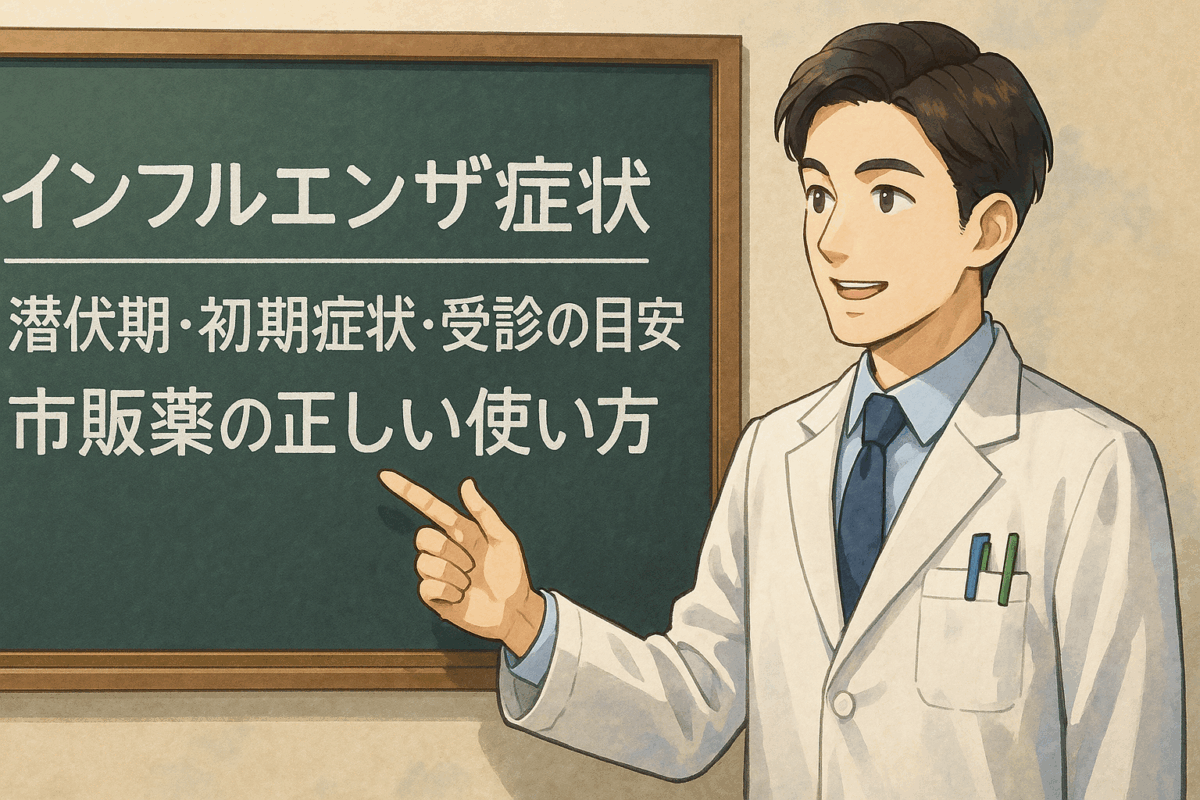

インフルエンザ症状|熱・咳・嘔吐の特徴と受診の目安を薬剤師が解説

昨日まで元気だったのに、急に悪寒と高熱…それ、もしかしたらインフルエンザかもしれません。

インフルエンザは潜伏期間が短く、あっという間に全身症状が出るのが特徴です。

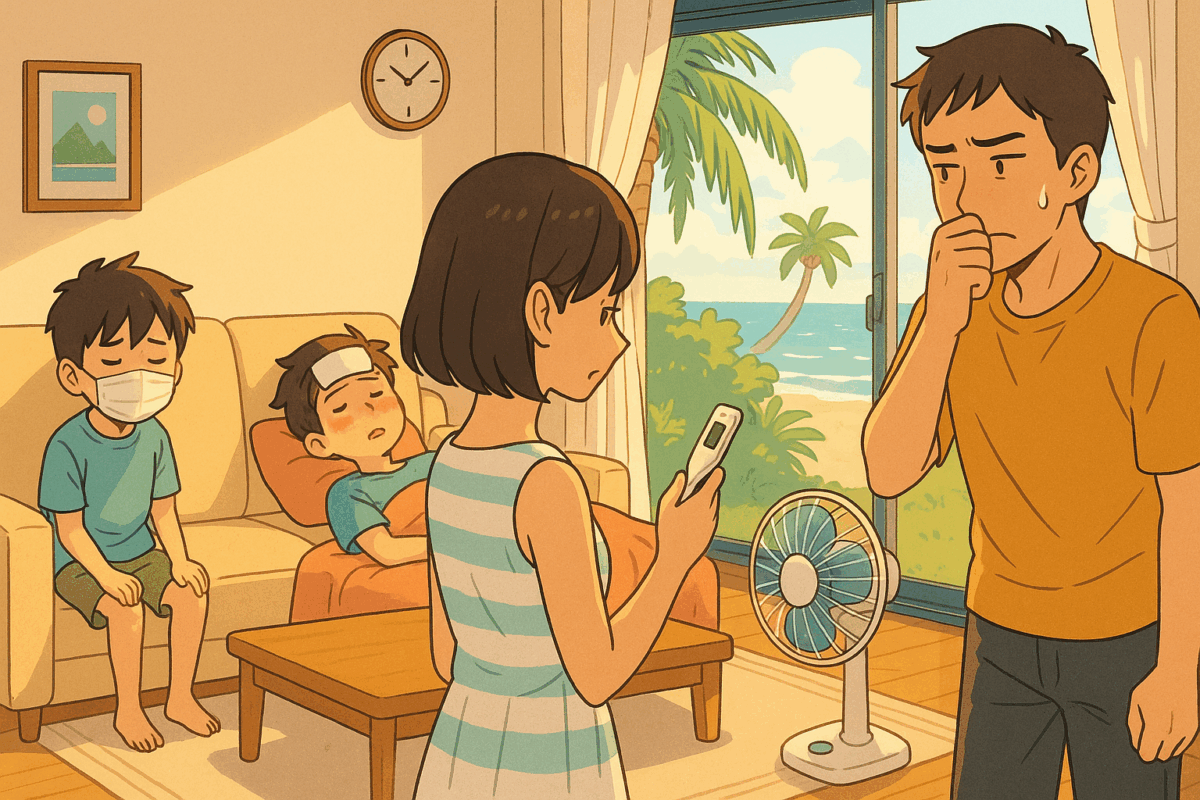

受診が遅れると重症化や家族への感染も心配に。

ここでは、発症のサインや受診の目安、市販薬の正しい使い方まで、薬剤師がやさしく解説します。早めの行動で、自分も周りも守りましょう。

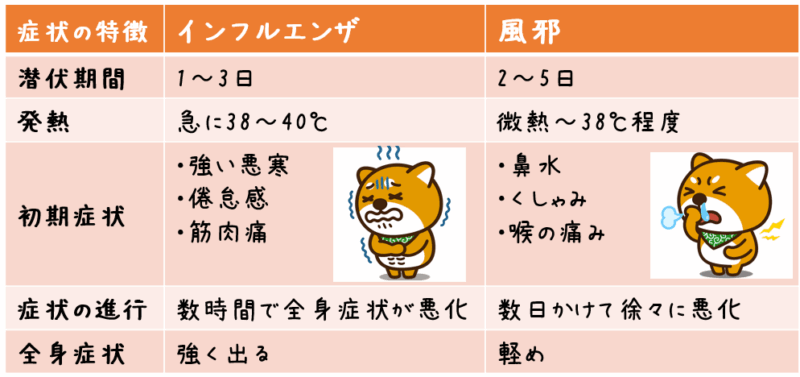

第1章|インフルエンザの潜伏期と初期症状の特徴

潜伏期間(1〜3日)と感染拡大リスク

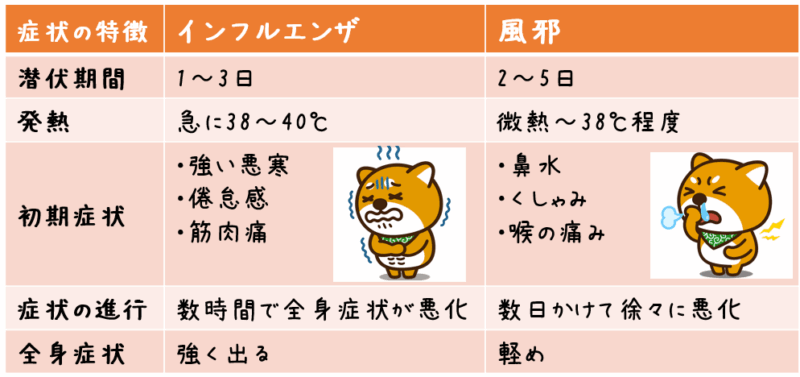

インフルエンザの潜伏期間は1〜3日と短く、感染してからあっという間に症状が出始めます。

この短さは、本人が感染に気づく前に周囲へウイルスを広げてしまう大きな理由です。

実際、症状が出る前日から他人にうつす可能性があるとされています。

職場や学校で「昨日まで元気だった人」が翌日には高熱で休む、というのはまさにこの潜伏期の短さゆえです。

早期の感染予防策がいかに重要かが分かります。

初期症状(悪寒・倦怠感・筋肉痛)

発症初期には悪寒・全身のだるさ・筋肉痛といった全身症状が強く出ます。

これは、体がウイルスと戦うために免疫システムをフル稼働させる反応です。

特に筋肉痛は、急に激しい運動をした翌日のような重だるさが全身を覆い、日常生活に支障をきたします。

こうした症状は発熱より先に現れることもあり、「なんだかおかしい」と感じた時にはすでにウイルスが体内で増殖している可能性があります。

発症から高熱までの速さ

風邪は微熱がじわじわと上がるケースが多いですが、インフルエンザは数時間で38℃以上の高熱に到達することがあります。

これはウイルスの増殖スピードが非常に速く、免疫反応も一気に強まるためです。

この急激な体温上昇は体力を奪い、関節痛や頭痛をさらに悪化させます。

風邪との見分けポイント

風邪とインフルエンザは似た部分もありますが、進行の速さと全身症状の強さで見分けることが可能です。

風邪は鼻や喉の症状から始まり、数日かけて悪化します。

一方、インフルエンザは全身症状が突然現れ、短時間で悪化します。

その後に現れることが多い症状

初期症状の数日後から、咳・鼻水・喉の痛み・吐き気といった呼吸器や消化器の症状が出ることもあります。

これらはウイルスによる炎症が広がった結果であり、症状の出方や組み合わせには個人差があります。

また、人によっては初期症状と同時にこれらが現れる場合もあり、必ずしも順番通りとは限りません。

「熱が下がったのに咳が続く」というケースも珍しくありません。

薬剤師としてお伝えしたいのは、初期症状を見逃さず、早めの対応をとることが自分と周囲を守る最初の一歩ということです。

第2章|なぜ早期受診が重要なのか

発症48時間以内が勝負

インフルエンザは、発症から48時間以内に抗インフルエンザ薬を開始することで効果が高まります。

これは薬がウイルスの増殖を抑え、体内に広がるのを防ぐ働きをするためです。

治療が早ければ、発熱期間を平均1〜2日短縮できる可能性があります。

また、薬によって症状のピークを抑えることで、体力の消耗を軽減し、回復を早めることにもつながります。

周囲への感染リスク低減

早期に治療を始めることで、ウイルス量を早く減らせるため、咳やくしゃみからの感染リスクを下げられる可能性があります。

発症から時間が経ってしまうと、ウイルスはすでに体内で大量に増えており、薬の効果が十分に発揮されにくくなります。

重症化を防ぐために

インフルエンザは、肺炎や脳症といった重症合併症を引き起こすことがあります。

特に脳症は小児に多く、短時間で意識障害やけいれんを伴うこともあります。

早期に診断・治療を受けることで、こうした合併症のリスクを低く抑えることが可能です。

高リスク群は特に注意

子ども・高齢者・基礎疾患を持つ方は、免疫力や回復力が低下していることが多く、症状が急速に悪化する傾向があります。

糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの持病がある場合、軽い症状でもすぐに受診することが重要です。

家庭・職場での感染拡大防止

インフルエンザは発症前日から感染力を持つことが知られています。

症状が出た後も数日間は感染力が続くため、早期の診断と隔離は不可欠です。

医療機関での診断を受けることで、出勤や登校の停止期間についても適切な指示がもらえ、結果的に家庭や職場での感染連鎖を防ぐことができます。

早期受診は、自分の体を守るだけでなく、家族や職場の安全にもつながります。

「まだ軽いから様子を見る」という判断が、感染拡大や重症化のきっかけになることもあります。

体調の変化を感じたら、ためらわずに医療機関を受診しましょう。

第3章|医療機関での治療と市販薬の役割

医療機関での主な治療

インフルエンザと診断された場合、抗インフルエンザ薬が処方されます。

代表的な薬と特徴は以下の通りです。

・タミフル(オセルタミビル/内服):最も使用経験が豊富で幅広い年齢層に対応。

・ゾフルーザ(バロキサビル/内服):1回の内服で完結、作用機序が異なるタイプ。

・イナビル(ラニナミビル/吸入):1回の吸入で治療が完結。

・ラピアクタ(ペラミビル/点滴):点滴投与で、重症例や内服困難な場合に使用。

いずれも発症48時間以内の使用が効果的で、発熱期間の短縮や症状の軽減が期待されます。

医療用漢方(麻黄湯)の適応

医師が判断した場合、麻黄湯(まおうとう)が処方されることもあります。

特に発熱初期や悪寒が強い段階で用いられますが、体質や持病によっては使用できない場合があります。

市販薬(OTC)の役割はあくまで補助

市販薬ではウイルスを直接抑えることはできません。

解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン系など)で発熱や痛みをやわらげるなど、あくまで補助的な対応に限られます。

市販薬だけで様子を見ると、診断が遅れ、重症化や感染拡大のリスクが高まります。

必ず医療機関で診断を受けたうえで、市販薬は補助として使いましょう。

まとめ:インフルエンザ対策のポイント

・潜伏期間は1〜3日と短い:症状が出る前から感染力があり、拡大しやすい。

・初期症状は全身から始まる:悪寒・倦怠感・筋肉痛など、発熱より先に現れることもある。

・発症48時間以内の治療が効果的:抗インフルエンザ薬で発熱期間短縮・症状軽減が可能。

・高リスク群は要注意:子ども、高齢者、持病持ちは重症化しやすく早期受診が必須。

・OTCは補助にとどまる:解熱や痛みを和らげる目的で、診断・治療は医療機関が中心。

インフルエンザは症状の進行が早く、初期対応の遅れが重症化や感染拡大の原因になります。

「少し様子を見よう」が大きなリスクになることもあります。

体調の変化を感じたら、自己判断せずに医療機関を受診することが、自分と周囲を守る一番の方法です。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や、インフルエンザの症状・治療法についての理解を深める際にご活用ください。

◆ 医療機関・公的機関の公式情報

・厚生労働省|インフルエンザに関するQ&A(予防・治療・流行状況)

◆ 医薬品公式製品情報(抗インフルエンザ薬)

・塩野義製薬|ゾフルーザ 製品情報

・中外製薬|タミフル 製品情報

・第一三共|イナビル 製品情報

・ツムラ麻黄湯エキス顆粒 製品情報