冬バテで眠気・睡眠不足がつらい人へ|薬剤師が教える「運動×カフェイン」で整える冬の体調管理

寒くなると「寝ても疲れが取れない」「昼間ずっと眠い」と感じる方が増えます。

実はその不調、“冬バテ” が関係しているかもしれません。

寒暖差や日照不足で自律神経が乱れ、睡眠や代謝にも影響を与えます。

この記事では、薬剤師の視点から、運動・カフェイン・生活リズムの整え方を科学的に解説し、今日からできる冬バテ対策を紹介します。

第1章 なぜ冬は眠くなるのか?冬バテと自律神経の関係

冬バテとは何か

「冬バテ」という言葉、聞き慣れない方も多いかもしれません。

実は、夏バテのように暑さではなく、寒さや日照不足によって体が疲弊する状態を指します。

寒さで体が冷えると血流が滞り、自律神経のバランスが乱れやすくなります。

その結果、眠気、だるさ、食欲不振などが現れ、慢性的に疲れが抜けなくなってしまいます。

冬バテは医学的な診断名ではありませんが、実際に多くの人が訴える“季節性の体調不良”として医療現場でも相談が増えています。

特に30〜50代の働き盛り世代や、家事・育児を担う女性に多く見られます。

寒暖差と日照不足が体に与える影響

冬になると、外は冷たい風、室内は暖房でぽかぽか。

この寒暖差が自律神経には大きなストレスになります。

交感神経(活動モード)と副交感神経(休息モード)の切り替えが頻繁に起こることで、神経の働きが乱れ、体温や血圧、睡眠リズムが崩れてしまいます。

また、日照時間が短くなることでセロトニンの分泌量が減少します。

セロトニンは脳内で「幸福ホルモン」と呼ばれ、気分や睡眠に深く関係しています。

日照不足によってセロトニンが減ると、夜間に分泌されるメラトニン(睡眠ホルモン)のリズムも乱れ、結果的に「眠れない」「昼間眠い」状態に陥ります。

睡眠リズムを乱すメラトニンの変化

メラトニンは、夜になると分泌が増え、朝に減ることで眠気と覚醒をコントロールしています。

しかし冬は、朝の光が弱く、夜が長いため分泌のタイミングがずれやすくなります。

その結果、「夜更かし気味なのに眠れない」「朝スッキリ起きられない」などの症状が出やすくなります。

また、暖かい部屋で長時間過ごすと体温が上がらず、眠気を感じやすくなる傾向もあります。

こうしたリズムの乱れが単なる“睡眠の問題”ではなく、ホルモンバランスや代謝にも影響するということです。

寝ても疲れが取れない原因とは

「しっかり寝たはずなのに疲れが取れない」。

この相談、本当に多いです。

これは、睡眠時間の長さではなく睡眠の質が落ちているために起こります。

冬は寒さで体がこわばり、血流が悪くなることで深い眠りに入りづらくなります。

また、寝具や室温が合わないと体温調整にエネルギーを使ってしまい、回復が追いつかなくなります。

冬バテに見られる主な症状とサイン

冬バテにはいくつかの典型的なサインがあります。

・朝起きるのがつらい

・昼間に強い眠気がある

・頭がぼんやりする

・肩こり・冷えが強い

・食欲が不安定(食べすぎ・食欲不振)

・イライラや気分の落ち込み

これらは単なる疲れではなく、自律神経の乱れが背景にあることが多いです。

薬剤師が見た冬バテ相談の傾向

薬局で働いていると、冬の時期は「風邪かと思ったけど違う」「ずっと眠くてやる気が出ない」という相談が増えます。

検査では異常がなくても、生活リズムや環境の影響で冬バテを起こしているケースが多いです。

特徴的なのは、多くの人が“我慢している”ことです。

冬だから仕方ない、と放置すると、春先まで長引くこともあります。

冬バテは気のせいではなく、寒さと日照不足が自律神経に確実に影響する現象です。

小さな不調を冬のせいで片づけず、体のサインに気づくことが大切です。

第2章 冬バテ改善の鍵は運動と血流にある

運動不足が冬バテの眠気の原因?

冬は外気の冷えと室内暖房の往復で、末梢血管が収縮しやすくなります。

座りっぱなしの時間が長くなると下肢の血流が滞り、だるさや眠気を感じやすくなります。

筋肉には「第二の心臓」と呼ばれるポンプ機能があります。

しかし、動かない時間が続くとこのポンプが十分に働かず、酸素の供給や老廃物の排出がうまくいかなくなります。

その結果、体の代謝が落ち、冷えや疲労感が強まりやすくなります。

さらに、日中の活動量が減ることで体内時計のメリハリがなくなり、午後の強い眠気につながることもあります。

なぜ運動が効くのか(科学的メカニズム)

軽い有酸素運動や筋トレを行うと、筋肉のポンプ作用によって全身の血流が改善します。

これにより、脳や筋肉に酸素がしっかり届き、疲労物質が排出されやすくなります。

日中の運動は「セロトニン」という脳内物質を増やし、夜の「メラトニン」生成を助けます。

この流れが整うことで、夜に自然な眠気が訪れやすくなります。

また、日中に体温を一度上げておくと、夜の体温低下がスムーズになり、寝つきが良くなる効果が期待できます。

運動のやり方とタイミング

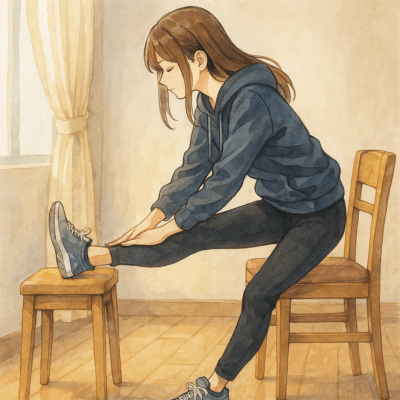

デスクワーク中の簡単ストレッチ

一回60秒、力まず、呼吸を止めないことがポイントです。

首の横のばし:右左各20秒。片手で頭を軽く支え、耳を肩に近づける。

肩ぐるぐる:前10回・後ろ10回。肘で大きな円を描くように動かす。

胸ひらき:20秒。立って両手を背中で組み、胸をそっと前に出す。

かかと上げ:15〜20回。机や椅子に手を添えて、かかとを上げ下げする。

もも裏のばし:片脚20秒。椅子の上に片脚のかかとを置き、背すじをまっすぐにしたまま、股関節から上体をゆっくり前に倒します。

痛気持ち良い程度で止めることが安全です。

寝つきを良くする運動タイミング

就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激し、眠りを妨げるおそれがあります。

そのため、目安として就寝の3時間前までに運動を終えるのがおすすめです。

夜はストレッチや深呼吸など、リラックスできる動きに切り替えましょう。

朝や昼に外で軽く歩くと、光を浴びながら体温を上げられ、体内時計が整いやすくなります。

入浴は就寝の90分前が理想で、体温がゆるやかに下がるタイミングと眠気が一致しやすくなります。

忙しい人でも続けられる1日10分習慣

・朝3分:早歩きまたは階段を1フロア分上る。日光をしっかり浴びる。

・昼3分:首回し30秒、肩回し30秒、かかと上げ30回、胸を開く20秒。

・夕4分:スクワット10回×3セット、前屈30秒。

合計10分でも週5日続けると、体が軽く感じられる人が多いです。

第3章 カフェインとノンカフェインの使い分けで冬バテを整える

カフェインが眠気に効く仕組み

カフェインが眠気に効くのは、脳内で働く「アデノシン」という物質に関係があります。

アデノシンは、私たちが起きて活動している間に脳内で少しずつ蓄積され、受容体に結合することで「休もう」「眠ろう」という信号を神経に送ります。

これが自然な眠気の仕組みです。

一方で、カフェインはアデノシンとよく似た構造をしており、アデノシン受容体に先回りして結合し、アデノシンの働きをブロックします。

その結果、脳は「まだ疲れていない」と感じ、一時的に覚醒状態を維持しやすくなります。

ただし、この効果の感じ方には個人差があり、体質や摂取する時間帯によって変わります。

飲むタイミングと量の目安

朝〜昼前は作業効率を上げたい時間です。

この時間帯にコーヒーや紅茶を適量にすると、集中の立ち上がりを助けやすくなります。

一方で、午後遅い時間は就寝時刻まで作用が残りやすいため、控えめにします。

空腹時は刺激を強く感じる人がいるため、軽く何かを食べてから摂ると楽になります。

水分は同時に摂って、乾燥や頭痛を避けます。

ノンカフェインドリンクのメリット

夕方以降は自律神経を休ませたい時間です。

カフェインを含まない飲み物に切り替えると、覚醒刺激を持ち込まずに水分補給ができます。

ルイボスティー、麦茶、ハーブティー、白湯などが取り入れやすいです。

香りが穏やかなものは呼吸が深くなり、肩の力が抜けやすくなります。

体質に合わないハーブもあるため、初めての種類は少量から確かめます。

ノンカフェインの栄養ドリンクの活用

就寝前は、ノンカフェインの栄養ドリンクやホットミルクのような「温度と香りで落ち着ける一杯」が役立ちます。

たとえば、アリナミン ナイトリカバーのような製品は、ノンカフェイン設計でありながら、グリシン・タウリン・カルニチンなどを配合しています。

これらの成分は、眠る前のリラックスや代謝の回復をサポートします。

眠る直前にカフェインを避けつつ、体をやさしく整えるドリンクとして適しています。

甘味が強いものは量を控えめにして、血糖の乱高下を避けるのがポイントです。

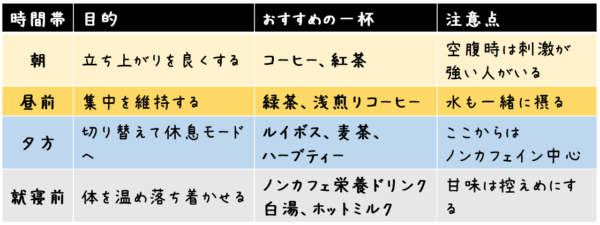

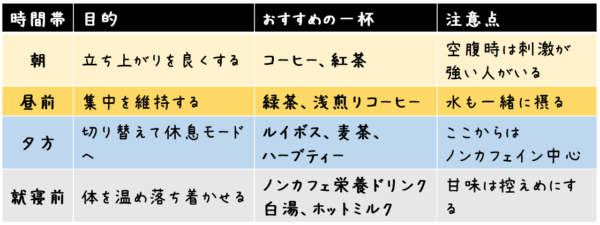

カフェイン入り/ノンカフェイン飲料の使い分け表

結論はシンプルです。

日中はカフェインを「集中のスイッチ」に使い、夕方以降はノンカフェインで「ブレーキ」を作ります。

この切り替えが、冬の眠気と睡眠の両立を後押しします。

飲み方を少し整えるだけで、体内リズムは扱いやすくなります。

第4章 冬バテQ&A よくある質問と薬剤師の答え

Q1:カフェインを摂りすぎると逆に疲れますか?

はい、1日400mg(コーヒー約3〜4杯分)を超えると睡眠の質が低下し、翌日の疲労感が増えやすくなります。

カフェインは適量で覚醒を助けますが、摂りすぎると入眠が遅れたり、浅い眠りが増える原因になります。

欧州食品安全機関(EFSA)の推奨では、成人は1日400mg、妊婦は200mg以下が安全な目安とされています。

午後以降はノンカフェインへの切り替えを意識しましょう。

詳しく知りたい方は、『カフェインはどんな市販薬に含まれている?摂りすぎNGの理由とは?』も参考にしてください。

Q2:夜にどうしても眠れないときは何を飲めばいい?

温かいノンカフェインの飲み物が最適です。

白湯、ホットミルク、ルイボスティー、カモミールなどは体を温め気持ちを落ち着けやすくします。

ノンカフェインの栄養ドリンク(例:アリナミン ナイトリカバー)も就寝前に適しています。

アルコールは眠りを浅くするため、就寝目的では避けたほうが良いです。

Q3:冬バテにエナジードリンクは効果がありますか?

日中の集中を上げたい場面では役立つことがありますが、夜には不向きです。

多くの製品はカフェインや糖分を含むため、夕方以降は避け、必要な場合は日中に少量にとどめます。

夜はノンカフェインへ切り替えましょう。

Q4:ノンカフェインでも飲みすぎると良くない?

はい、量によっては睡眠を妨げることがあります。

就寝前の過剰な水分は夜間頻尿で中途覚醒を増やす原因になります。

甘味の強い飲み物は血糖の乱高下を招きやすく、冷たい飲み物は体を冷やします。

量と温度を調整し、ゆっくり飲むことがポイントです。

Q5:運動できない日でも冬バテ対策は可能?

はい、短時間の小分け運動と環境調整で対策できます。

1分だけ立ち上がる、かかと上げを30回、首と肩をゆっくり回すなどのこまめな運動で血流は改善します。

入浴は就寝90分前を目安にして、寝室は静かで適温・適湿に整えます。

朝はカーテンを開けて日光を浴びることも有効です。

Q6:冬の眠気が長引くとき、病院は何科に行くべき?

まずは内科を受診するのが無難です。

日中の強い眠気が続く、いびきや無呼吸が疑われる場合は睡眠外来や耳鼻咽喉科への紹介が有用です。

気分の落ち込みが強い、生活に支障が出る場合は心療内科の相談も検討します。

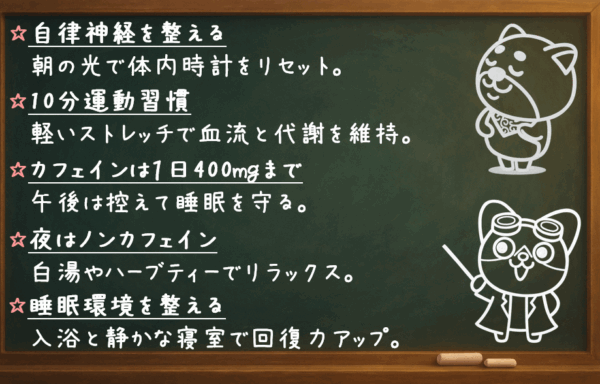

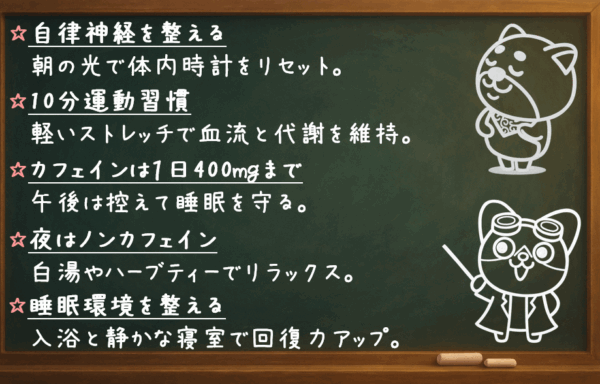

まとめ:5つで押さえる冬バテ改善ポイント

冬バテは「気合いで乗り切る」ものではなく、体のリズムを取り戻す“整えるケア”で確実に変わります。

朝は光を浴び、日中は少し動き、夜はカフェインを抜く——。

その小さな積み重ねが、自律神経を整え、眠りの深さや疲労感を確実に改善します。

焦らず、ひとつずつ整えていくことが、春に向けてのいちばんの近道です。

体が変わると、気持ちも自然と軽くなっていきます。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公的・公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や、生活リズムの見直し・商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・アリナミン製薬|アリナミン ナイトリカバー(ノンカフェイン栄養ドリンク)

◆ 医療・公的機関情報

・厚生労働省|健康づくりのための睡眠ガイド 2023

・欧州食品安全機関(EFSA)|カフェイン摂取量に関する安全評価(2015)

◆ 医療・健康メディア

・アリナミン健康サイト|冬バテ特集

・サワイ健康推進課|冬の眠気と自律神経の関係