虫刺されは冷やすのが正解?温めるのはNG?かゆみ・水ぶくれ・腫れへの正しい処置とは

蚊やノミに刺されたら「とりあえず冷やす」。

この対応、実は間違っていません。

でも、ムカデなど、一部の虫には「温める」方が効果的なケースもあるんです。

もし知らずに冷やしてしまうと、かえって痛みやしびれが悪化することも…。

この記事では、虫刺され対処法の「冷やすvs温める」を科学的に整理。

さらに、市販薬の正しい選び方や“皮膚科に行くべき判断基準”まで、コンパクトにまとめてお伝えします。

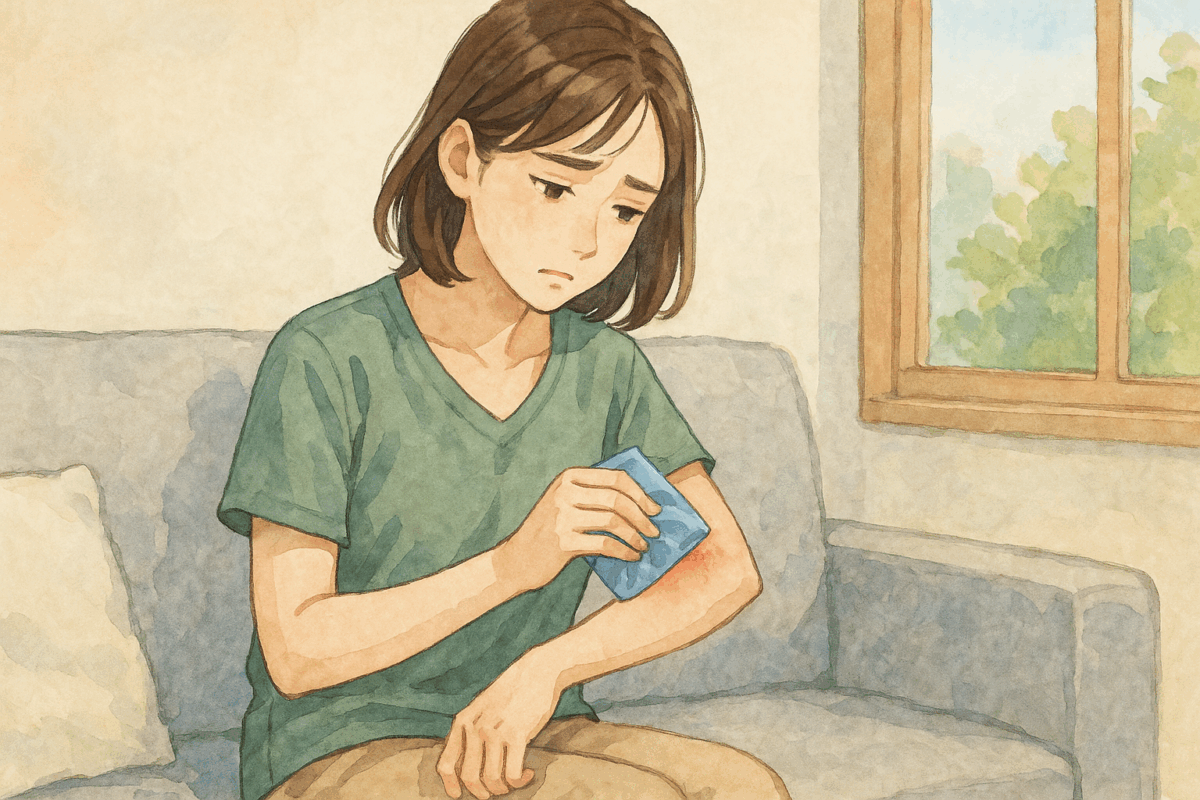

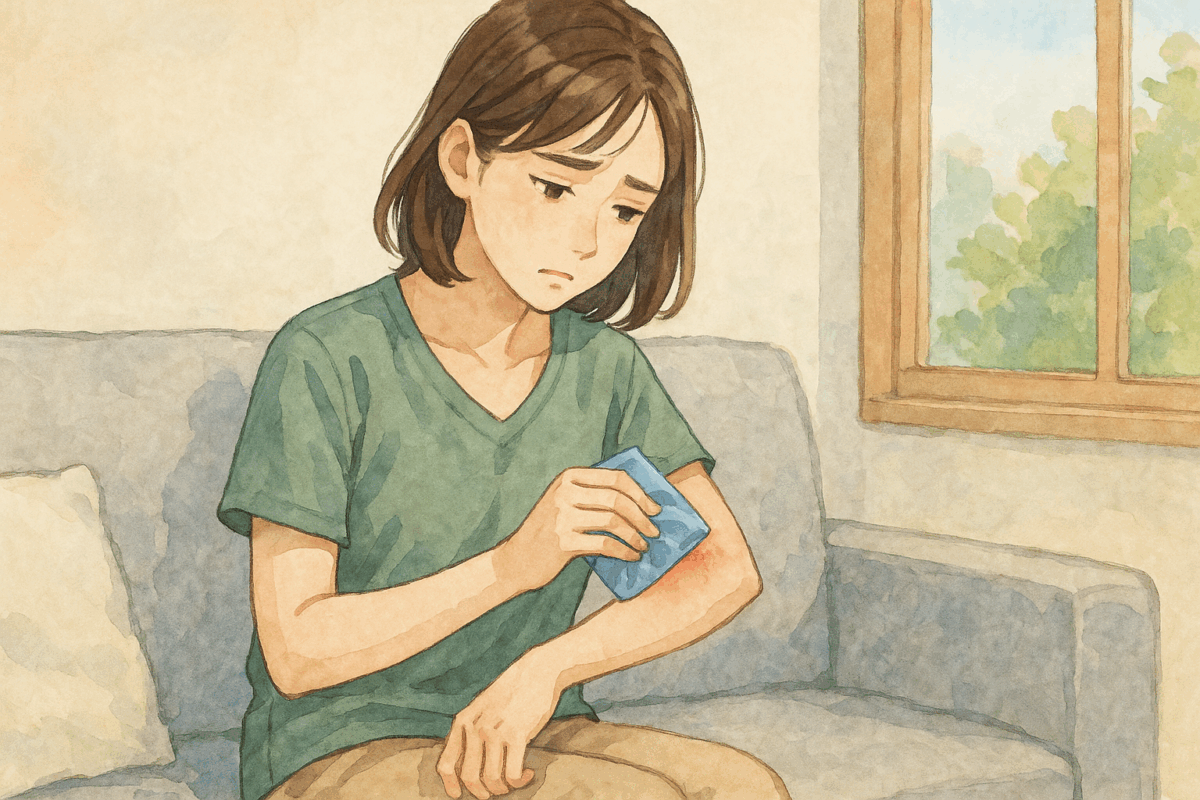

第1章:虫刺されは基本「冷やす」!効果と正しいやり方

虫に刺されたとき、真っ先にやるべきことは「冷やす」こと。

かゆくてすぐに掻きたくなる気持ちはわかるけど、まずは落ち着いて、患部を冷やすことが大切です。

■ なぜ虫刺されは冷やすのが正解なの?

虫刺されの直後、皮膚では何が起こっているのかというと、「炎症反応」がスタートしています。

これは、刺された部位に虫の唾液や毒成分が入り込み、それに対して体が免疫反応を起こしている状態です。

かゆみ、赤み、腫れといった症状の多くは、この炎症反応によるもの。

つまり、炎症を“冷ます”ことができれば、つらいかゆみや腫れをやわらげることができるというわけです。

冷やすことで期待できるのは、毛細血管の拡張を抑えて血流を減らすこと。

それにより、アレルギー物質やかゆみの原因である「ヒスタミン」の拡散も抑えられます。

また、かゆみを伝える神経の働きも鈍くなり、症状を早くおさえることができます。

ちなみに、医療機関でも初期の虫刺されに対しては、「まず冷やす」ことを推奨しています。

皮膚科で処方される軟膏を塗る前でも、冷やすことでかゆみが緩和されて、掻き壊しを防げる可能性が高まります。

■ 冷やすときの正しい方法と注意点

ただし、冷やせば何でもいいというわけではありません。

やり方を間違えると、逆に肌にダメージを与えてしまうリスクもあるので要注意です。

基本的には、「保冷剤」や「冷たいタオル」を使って、10~15分ほど優しく当てましょう。

このとき、氷をそのまま肌に直接乗せるのはNGです。

理由はシンプルで、皮膚が凍傷を起こす危険があるから。

薄い肌ほどリスクは高まるので、子どもの肌や顔まわりではとくに注意が必要です。

おすすめは、保冷剤を清潔なガーゼやハンカチで包んで使う方法。

冷えすぎず、皮膚への負担も最小限におさえられます。

また、冷やしてもかゆみが引かないときは、抗ヒスタミン成分配合の市販薬を併用するとよいでしょう。

新レスタミンコーワ軟膏やウナコーワクールなどが一般的です。

■ 冷やすことで防げるトラブルも

冷やすことで期待できるのは、かゆみや赤みの軽減だけではありません。

掻きむしりによる「悪化の連鎖」を止めるという意味でも、とても重要な役割を果たします。

たとえば、かゆみを我慢できずに掻いてしまうと、皮膚に小さな傷ができる。

そこに細菌が入ると、水ぶくれや化膿、色素沈着、場合によっては二次感染を起こすこともあります。

とくに子どもは無意識のうちに掻いてしまうため、最初にしっかり冷やしてあげることで、こうした悪循環を予防しやすくなります。

冷やすことは、かゆみをおさえる「対症療法」でありながら、結果的に傷や跡を残さないための“予防策”にもつながっているのです。

冷やすのは「すぐできる・安全な」初期対応

虫刺されは、まず冷やす。

このシンプルなルールを守るだけで、症状の悪化を防ぎ、快適に回復へ向かうことができます。

蚊、ノミ、ダニなど、日常生活でよくある虫刺されには特に有効で、子どもにも安心して行える処置としても定番。

保冷グッズが手元になければ、水道水で濡らしたタオルでもOKです。

すぐにできてリスクも少ない。

だからこそ、まず「冷やす」ことから始めてみてください。

第2章タイトル:温めてもよい虫刺されとは?判断と注意点を解説

虫刺されに「温めるとよい」という対処法、聞いたことがありますか?

たしかに、一部の虫に対しては冷やすよりも温めた方が適しているケースがあります。

でも、それが通用するのは実はごく一部の例だけ。

この章では、“温めるべき虫刺され”と、やってはいけないケースの違いを整理してお伝えします。

■ 温める対応が適しているのは「ムカデだけ」

ムカデに咬まれたときは、「冷やす」ではなく「温める」対応が適していると言われています。

これはムカデの毒がタンパク質性で、42℃以上の熱に弱い性質をもっているため。

温熱処置を行うことで、毒素の働きを抑え、痛みや腫れを軽減できる可能性があります。

実際、シオノギヘルスケアの公式情報などでも「43℃程度の熱めのお湯で15~30分浸す」ことが推奨されています。

温泉や風呂の熱さをイメージするとわかりやすいですね。

■ 温めるときの条件と正しい方法

温める場合は、やり方とタイミングがとても大切です。

闇雲に熱を加えるのではなく、次のような条件を守って慎重に行うようにしてください。

・温度は40〜43℃のぬるま湯が目安

・清潔なタオルを湿らせ、軽くしぼって患部に当てる

・時間は5〜10分程度から様子を見る

・痛みや赤みが強くなるようならすぐ中止する

なお、ホットパックやカイロで直接加熱するのはNGです。

皮膚のやけどや症状の悪化を引き起こすリスクがあります。

■ その他の虫刺されは「冷やす」が原則

温める対応が適しているのはムカデのみです。

ブヨやハチなどの虫刺されについては、「温めるとよい」と明記された信頼できる医療情報は見つかっていません。

一部では「血流を促すため温める」との意見もありますが、医療現場での標準的な初期処置は「冷却」です。

とくに、蚊・ノミ・ダニ・ブヨなどは温めることで症状が悪化するリスクがあるため、

自己判断で温熱処置を行うのは避けましょう。

基本は冷やす。温めるのは例外中の例外

「温める対応」が適しているのは、ムカデに咬まれた場合だけです。

それ以外の虫刺されでは、冷やす対応が安全で確実な方法です。

判断に迷うときは、まず冷やしておく。それが虫刺されの基本です。

第3章:市販薬と“あとケア”の使い分けで虫刺されを早く治すコツ

虫刺されって、かゆくてつい掻いてしまう…。

でもその後に待っているのは、赤みや腫れ、かさつき、そして色素沈着――。

できれば短期間でスッキリ治したいですよね。

そこで大切になるのが、市販薬と保湿ケアの正しい使い分けです。

この章では、かゆみ・炎症・掻き壊し後の“あと肌”に対して、どのタイミングで何を使えばいいのかを整理してお伝えします。

■ まずはかゆみ・赤みを抑える市販薬

虫刺されの初期症状として多いのが、「かゆみ」「赤み」「軽い腫れ」。

これは虫の唾液や毒素に対するアレルギー反応で、皮膚が炎症を起こしている状態です。

この段階での基本ケアは、抗ヒスタミン薬やステロイド外用薬の使用です。

かゆみ辛く・軽い赤みには

・新レスタミンコーワ軟膏

・新ウナコーワクール

これらは抗ヒスタミン薬が、かゆみの原因物質ヒスタミンの作用をブロックすることで、かゆみ症状を鎮めてくれます。

冷却成分入りのものは、スーッとした使用感があるのも特徴です。

かゆみが強い・赤みや腫れが広がっている場合には

・ムヒアルファEX

軽度のステロイド成分入り軟膏がおすすめです。

ステロイドには炎症そのものを鎮める効果があり、掻き壊しのリスクを減らすことにもつながります。

ただし、顔や粘膜・広範囲の部位などへの使用は避けるべきなので、使用前に注意事項をしっかり確認しましょう。

■ 掻いてしまった肌には“あとケア薬”でフォロー

「つい掻いちゃった…」「跡が残りそう」

そんなときにおすすめなのが、ヘパリン類似物質を含む保湿薬です。

ヘパリン類似物質には、以下のような作用があります。

・保湿(バリア機能の回復)

・血行促進(新陳代謝の改善)

・炎症後の色素沈着や乾燥肌の予防

市販で手に入りやすいのは、市販薬「ヒルマイルド」シリーズ。

クリーム・ローション・泡フォームと剤形が豊富で、使いやすさも抜群です。

ただし、ここが重要です。

これは「かゆみ止め」ではなく、“肌の回復を助ける薬”です。

炎症が続いている段階ではなく、かゆみが落ち着いた“あと”に使うことが大切です。

「乾燥と色素沈着が気になる人にとって、まさに“保険”みたいな存在かも」

■ 治らない・悪化するときは医療機関へ

市販薬をしばらく使っても効果がないとき、あるいは明らかに悪化しているときは、皮膚科の受診が必要です。

特に以下のような症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。

・腫れ、赤みが数日たっても引かない

・水ぶくれが広がる/しびれや痛みが強い

・熱感・発熱など、全身症状がある

・かき壊して出血や化膿がみられる

ブヨ・ムカデ・アブなど毒性の強い虫に刺されたケースでは、アナフィラキシーなどの全身反応が出ることもあるため、自己判断せず医師の診断を仰ぐのが安全です。

まとめ|使い分けがカギ!薬の役割を正しく理解

虫刺されには、「今の症状を抑える薬」と「あと肌を整える薬」があります。

・かゆみや炎症には、抗ヒスタミン薬やステロイド外用薬

・掻いた後の乾燥や色素沈着には、ヘパリン類似物質の保湿薬

これらをタイミングに合わせて使い分けることで、症状の悪化や跡残りを防ぐことができます。

また、数日たっても治らない・悪化するといったときには、早めに皮膚科に相談する判断力も大切です。

正しくケアして、快適な夏を過ごしてくださいね。

虫刺され対処法のまとめとアドバイス

●虫刺されは「まず冷やす」が基本:炎症によるかゆみ・腫れを早めに抑えられる

●温めるのは限定的:ムカデなど熱で毒を分解できる虫のみ。見極めが重要

●かゆみ止めには抗ヒスタミン薬を:初期対応に使うことで掻き壊しの予防に

●掻き壊した跡にはヘパリン類似物質:乾燥や色素沈着の“あとケア”に役立つ

●症状が強い・長引く場合は皮膚科へ:水ぶくれやしびれは早めの受診が安心

虫刺されって、どれも似てるようで、対応を間違えると逆効果になることもあるんです。

「冷やす」も「温める」も、症状と相手(虫)に合わせて判断するのがコツ。

薬も“今の症状に合ったもの”を使うだけで、回復の早さが違ってきます。

市販薬を正しく選び、必要なときは迷わず皮膚科へ――。

それが、夏の虫刺されトラブルを最小限に抑えるコツですよ。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・興和|ウナコーワブランドサイト

・興和|新レスタミンコーワ製品情報

・池田模範堂|ムヒアルファEX 製品情報

・健栄製薬|ヒルマイルド 製品情報

◆ 医療・健康関連情報

・塩野義製薬|健康情報「虫さされの原因&対処法」