風邪 一晩で治す方法はある?薬剤師が教える「風邪を早く治す」現実的なコツ

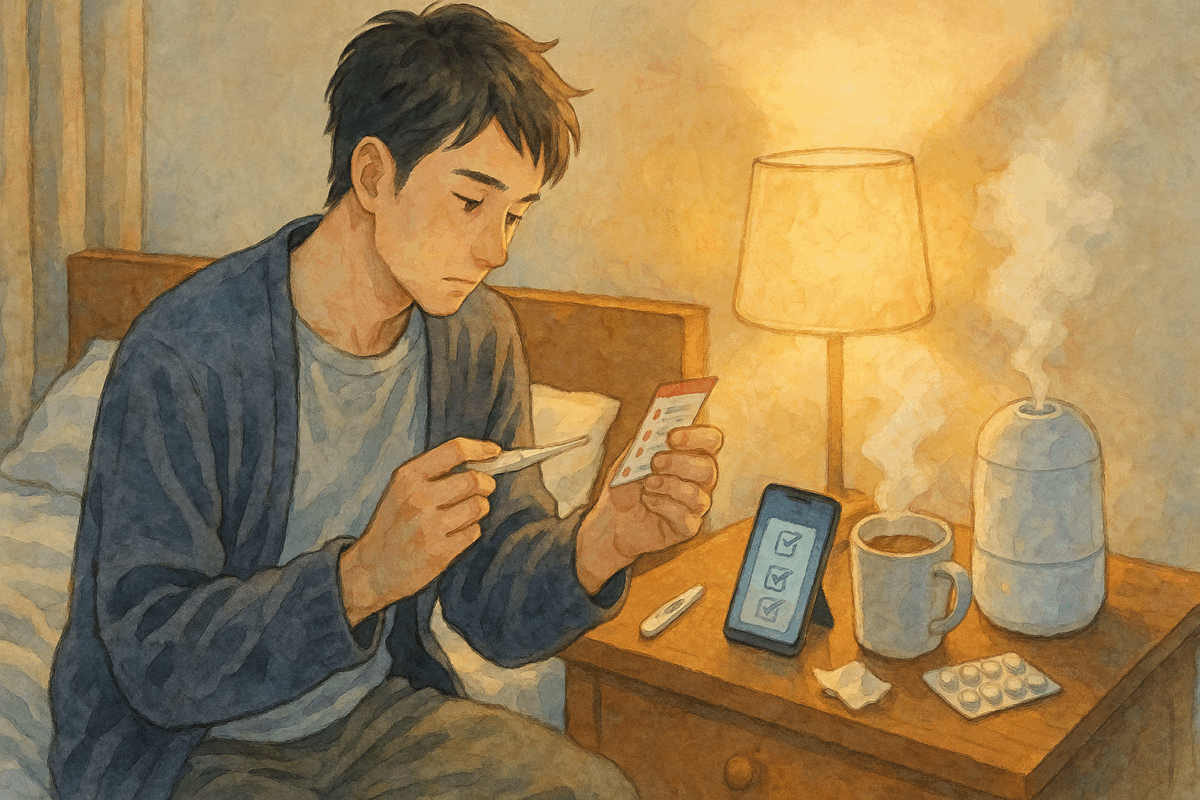

「明日も仕事があるのに、風邪をひいてしまった…一晩で治す方法はないの?」と思ったことはありませんか。

実は風邪を一晩で完全に治すことは難しいですが、症状を和らげ翌朝の体を少しでも軽くする方法はあります。

薬剤師の視点から、睡眠・水分・食事・市販薬の活用など、忙しい人でもできる現実的なケアを解説します。

第1章|一晩で完治は可能?風邪の経過と受診目安

結論を先にお伝えします。

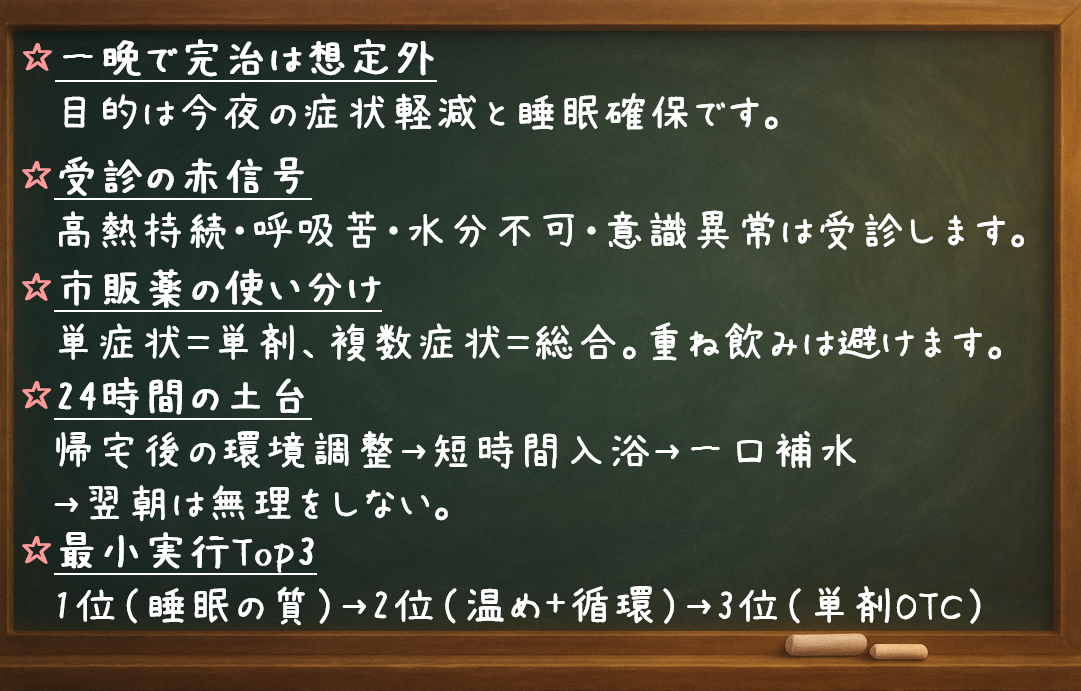

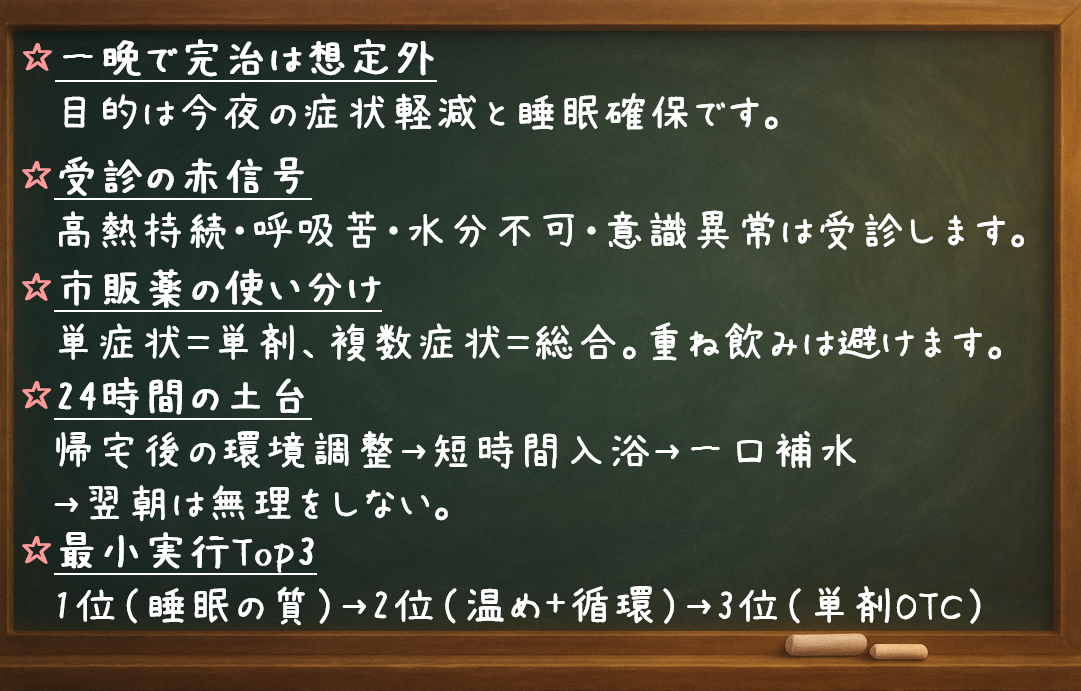

医学的には、風邪を一晩で完治させることは想定されていません。

1-1 風邪の自然経過と“今夜の目的”

風邪は多くがウイルスによる急性上気道感染です。

症状は発症後二〜三日で強まり、その後は一〜二週間ほどで落ち着いていきます。

鼻水や咳が少し長引くことは珍しくありません。

今夜のゴールは完治ではなく「症状を軽くして眠ること」です。

体力を削らず、脱水を避け、睡眠の質を守ることが翌朝を楽にします。

1-2 受診の目安(大人/子ども・高齢・妊娠)

自宅で様子を見る範囲を超えるサインは、次のとおりです。

・息苦しさや胸の痛みがある

・水分がとれず脱水が心配

・高熱が続く、一度よくなって再度悪化する

・症状が十日たっても改善しない

小児は判断が難しいため、夜間や休日は「こどもの救急(ONLINE-QQ)」などの案内を活用し、生後三か月未満の発熱は早めに相談してください。

高齢、妊娠、基礎疾患のある方は普段より早めの受診が安全です。

1-3 市販薬(OTC)の基本思想

市販薬は原因のウイルスを消す薬ではなく、症状を和らげて眠れる環境を作る道具です。

選び方の軸はシンプルです。

単症状(たとえば「咳だけ」「のどの痛みだけ」「発熱だけ」)なら、必要成分だけの単剤を使います。

複数症状(たとえば「鼻水も咳も喉もつらい」)なら、総合感冒薬で一括管理します。

このときは別の解熱鎮痛薬を重ねないなど、成分の重複を避けることが大切です。

使うタイミングは就寝前に用法用量どおりが基本です。

次章では、帰宅から翌朝までの24時間プランを、時間帯ごとに具体的にご提案します。

第2章|今夜からの24時間プラン(時間帯×症状別)

ここからは、読んだらすぐ動けるフルコースです。

時間帯ごとに“やること”を最小限に絞りました。

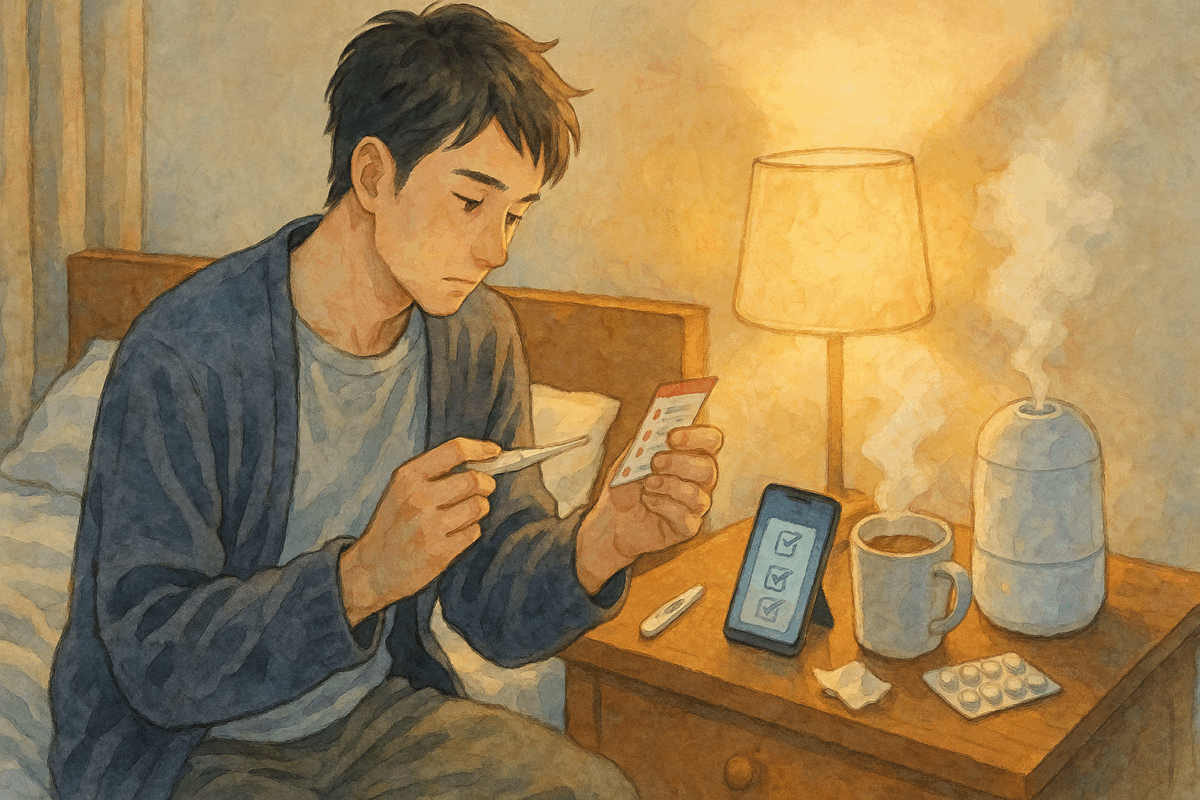

今夜からの“回復4ステップ:整える→眠る→一口補水→無理しない

1) 帰宅〜就寝3時間前: 体を『整える』

最初に部屋の環境を整えます。

湿度は50〜60%を目安にし、薄手の重ね着で体を冷やしません。

白湯や具だくさんスープを用意し、消化のよい軽食(おかゆ、うどん、卵豆腐など)でエネルギーを足します。

仕事や家事の続きは切り上げます。

“今夜は回復デー”に切り替えると、翌朝の体がラクになります。

2) 就寝直前: 睡眠の質を『作る』

入浴はぬるめで10〜15分にとどめ、湯冷めしない格好で寝室へ向かいます。

寝室は暗く静かに整え、口や鼻の乾燥が強い方は加湿や就寝用マスクで保湿します。

スマホは就寝30分前にオフにして、眠りのスイッチを入れます。

3) 夜間: 目が覚めたら『一口補水』

起きてしまったら、常温〜温かめの水分を一口で十分です。

たくさん飲まず、のどを潤す感覚でOKです。

再入眠を優先して、照明は点けずに戻ります。

4) 翌朝: 無理は『しない』

高い熱や強いだるさが残る日は、外出を控える判断が安全です。

どうしても外せない用事があるときは、マスク・補水・保温の三点セットを徹底します。

食事は温かいスープと主食少量から始めて、体をゆっくり起動します。

症状別ミニガイド

のど痛: 保湿+トラネキサム酸

のどを乾かさないことが基本です。

加湿と温かい飲み物、ぬるま湯のやさしいうがいを続けます。

主症状がのどの痛み・腫れならトラネキサム酸(例:ペラックT錠a)を選び、箱や添付文書の「1回量・回数・間隔」をセットで確認して、そのリズムどおりに使います。

翌朝は声を酷使せず、刺激物やアルコールは控えめにします。

鼻水/鼻づまり: 加湿・鼻洗浄・就寝時の体位

加湿で粘膜を守りつつ、ぬるめの生理食塩水の鼻洗浄は選択肢です。

寝るときは枕を少し高くして、口呼吸になりにくい体位を探します。

日中はこまめにやさしく鼻をかみ、摩擦で皮膚を傷めないよう保湿します。

咳: 就寝前の準備/※はちみつは1歳未満不可

咳が気になる夜は、寝室の乾燥を避け、就寝前に温かい飲み物でのどを湿らせます。

はちみつは就寝前の咳軽減に役立つことがありますが、1歳未満には使用できません。

咳で眠れない場合は、咳止め成分の入ったOTCを就寝前に1回使う方法があります。

発熱: 冷やし過ぎNG/解熱鎮痛=眠れるための道具

熱があっても必要以上に冷やし過ぎないことが大切です。

寒気があれば保温を優先し、発熱や頭痛で眠れない夜だけ解熱鎮痛薬を就寝前に1回使います。

解熱は治す行為ではなく、眠れる状態を作るための手段と考えてください。

注意すべき事

薬の重ね飲みは避けます。

総合感冒薬と別の解熱鎮痛薬を同時に使うと、同じ成分(例:アセトアミノフェン)が重複しやすく危険です。

症状の数で選ぶ(単症状=単剤/複数症状=総合)を守ると安全に使えます。

次の章では、「これだけやればOK」トップ3をコンパクトにご提案します。

忙しい夜は、とりあえず1位だけでも十分です。

第3章|これだけやればOK:今夜の回復サポートTop3

今夜は“全部”ではなく“最小”でいきます。

まずは1位だけで十分です。

余力があれば2位→3位の順に足してください。

1位|睡眠の質を最優先(就寝前10〜15分の温浴→暗・静・適湿)

入浴はぬるめで短時間にします。

湯冷めしない服装で寝室へ直行します。

寝室は暗く静かに整え、湿度は50〜60%を目安にします。

就寝30分前にスマホをオフにして、入眠の準備を整えます。

補助アイテムは、ノンカフェイン栄養ドリンク(ナイトリカバー)や蒸気アイマスクが使いやすいです。

就寝前に使える表示を確認して選びます。

注意点は2つです。

カフェインと飲酒は睡眠の質を下げます。

今夜は避けます。

2位|“温め+循環”の初期ケア(ひき始めタイプ向け)

白湯や温かいスープをこまめにとります。

体を温めつつ、脱水を避けます。

「ゾクゾクする悪寒」「肩やうなじのこわばり」があるひき始めなら、短時間温浴→早寝の流れにします。

補助アイテムは、葛根湯や生姜湯が選択肢です。

汗が出ている、体力が落ちている場合は葛根湯を避けます。

迷うときは店頭で相談します。

3位|“単剤OTC”で症状ピンポイント(就寝前1回で眠れる状態)

症状1つ=薬1つで選びます。

就寝前に用法用量どおり1回使い、眠れる状態を作ります。

目安は次のとおりです。

発熱・頭痛にはアセトアミノフェン単剤(カロナールA)。

咳にはデキストロメトルファン(メジコンせき止め錠Pro)。

のどの痛み・腫れにはトラネキサム酸(ぺラックT錠)。

ただし、重ね飲みは避けます。

総合感冒薬と別の解熱鎮痛薬を同時に使うと、同じ成分が重複しやすく危険です。

眠気成分の有無や、持病・併用薬との相性は店頭で確認します。

今日は1位だけでOKです。

余力があれば2位→3位の順に足します。

受診の目安は第1章のリストを参照にしてください。

第4章|FAQ|「一晩で治る?」だけに絞った4問

Q1. 一晩で“完治”できますか?

基本的にはできません。

風邪は時間とともに自然に落ち着きます。

今夜は症状を軽くして眠ることに集中すると、翌朝がラクになります。

Q2. 抗生物質は必要ですか?

原則、不要です。

多くの風邪はウイルスによるため、抗生物質は効きません。

細菌感染が疑われるときだけ、医師が必要性を判断します。

Q3. “今夜の受診目安”は何ですか?

高熱が続く/息苦しい/水分がとれない/意識がおかしいなどは、早めの受診を検討してください。

Q4. 子ども・高齢・妊娠中のポイントは?

早めに相談するのが安全です。

脱水を避け、無理をしないことを最優先にします。

解熱鎮痛薬や漢方の可否は個別に確認してください。

まとめ|完治より明日を軽く

近道は、派手な裏ワザではなく睡眠・保温・補水の基本に尽きます。

迷ったらTop3の1位(睡眠の質)だけに絞ってください。

赤信号は第1章の受診目安で確認できるようにしておくと安心です。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参照しています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください(外部誘導・アフィリエイトなし)。

◆ 公的情報(基礎・受診の目安)

・厚生労働省|抗微生物薬適正使用の手引き

・日本小児科学会監修|こどもの救急

◆ 代表的な公式製品ページ(用途別)

・クラシエ|クラシエ葛根湯液II

・第一三共ヘルスケア|カロナールA

・シオノギヘルスケア|メジコンせき止め錠Pro

・アリナミン製薬|アリナミン ナイトリカバー