食欲が戻らない…春の不調は「寒暖差疲労」が原因?症状と対策を薬剤師が解説

気温の上がり下がりが激しい春、「なんだか疲れがとれない」「食欲がわかない」と感じているあなた。

それは“寒暖差疲労”による春バテかもしれません。

寒暖差が自律神経に与える影響と、それが食欲不振にどう繋がるのか。

この記事では、春に起こりがちな体のSOSを見逃さないためのポイントと対策を薬剤師が徹底解説します。

第1章:春の寒暖差が自律神経を乱す理由

春の陽気に誘われて外に出てみたものの、朝晩の冷え込みで思わずブルッとした経験、ありませんか。

この春特有の寒暖差こそが、知らず知らずのうちに「自律神経」を乱す大きな原因になります。

春は、日中はポカポカ陽気でも、朝夕はグッと気温が下がる日が多いです。

気温差が7℃以上になると、体温調節を担う自律神経がフル稼働します。

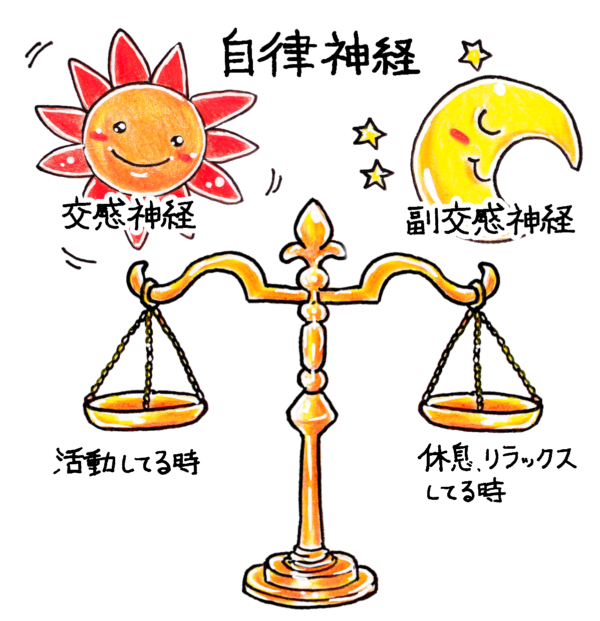

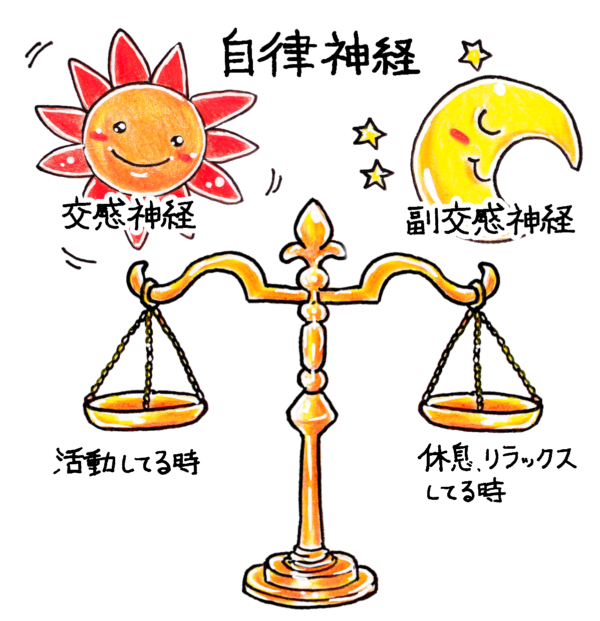

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」の2つがあり、これらがスムーズに切り替わることで私たちの体調は整っています。

ところが春の寒暖差では、この切り替えが頻繁に行われることになり、結果としてスイッチング疲労が生じます。

さらに寒暖差だけでなく、「気圧の変化」や「日照時間の変化」も春の自律神経の乱れに追い打ちをかけます。

春は低気圧と高気圧が頻繁に入れ替わる季節です。

気圧が下がると、副交感神経が過剰に刺激され、だるさや眠気が強くなります。

逆に気圧が急上昇すると交感神経が働きやすくなり、イライラや動悸を感じやすくなります。

また、春は日照時間が日に日に延びていきますよね。

この日照時間の変化が体内時計を混乱させ、自律神経のリズムも崩してしまいます。

体内時計が乱れると、ホルモン分泌や代謝リズムにも影響し、結果的に食欲のコントロールが難しくなってしまうのです。

ここで見逃せないのが「胃腸の負担」です。

実は胃腸の働きも自律神経がコントロールしています。

交感神経が優位になりすぎると、消化器系の活動は抑えられ、食欲が落ちたり、胃もたれしやすくなったりするのです。

春の不調としてよくある「食欲不振」は、自律神経の乱れが引き金となり、胃腸の働きが落ち込むことで起こっています。

さらにこの状態が続くと、疲労感や倦怠感が重なり、より一層体がだるく感じる悪循環に陥ることも。

寒暖差、気圧、日照時間。

この三拍子が揃う春だからこそ、自律神経は悲鳴を上げやすい時期だと言えるでしょう。

まずは春の気候が私たちの体にどれほど影響を与えているのかをしっかり理解することが、不調予防の第一歩になりますよ。

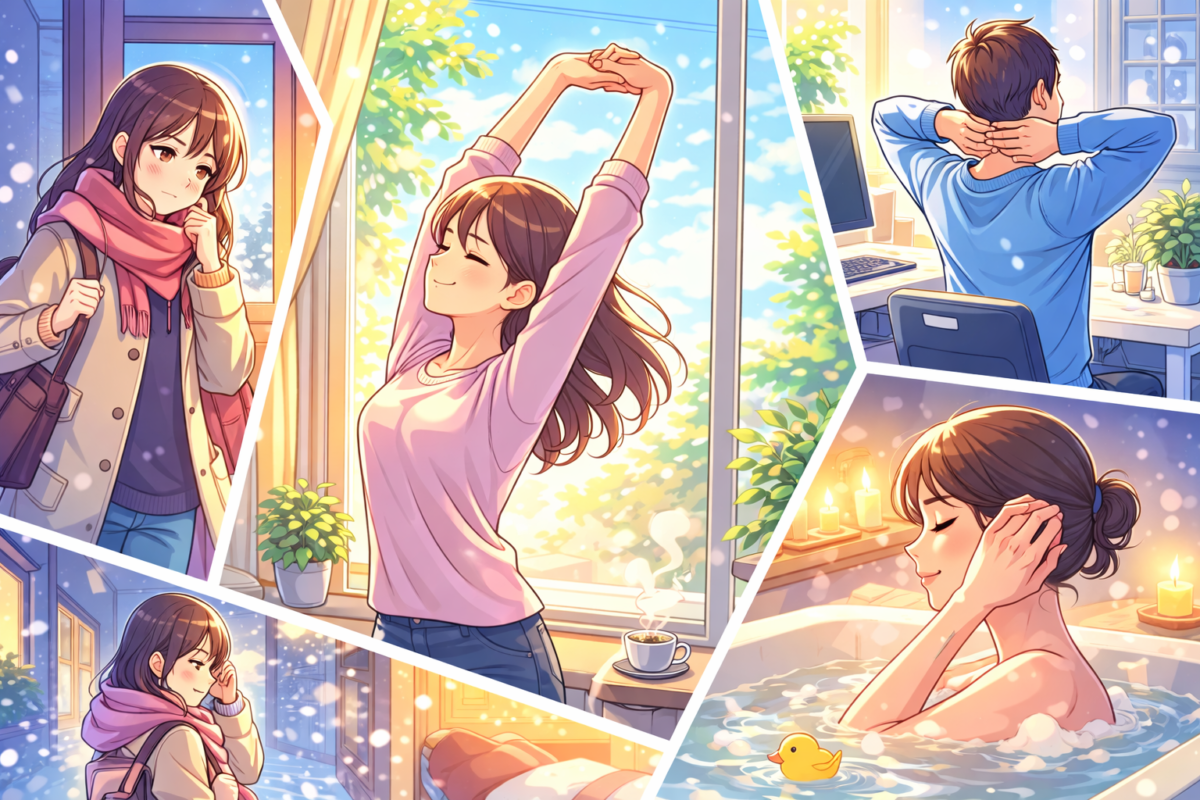

第2章:春の食欲不振に効く5つのセルフケア

春の食欲不振をなんとかしたいとき、大切なのは生活の中で「自律神経を整える」ことです。

食事や睡眠、入浴の工夫で自律神経をサポートすれば、胃腸の働きも安定してきますよ。

それではすぐに取り入れられる5つのセルフケアをご紹介します。

1.生活リズムを整える

春の自律神経は気温差や環境の変化で乱れやすくなっています。

その乱れをリセットするには、まずは「毎朝決まった時間に起きて朝日を浴びる」ことが効果的です。

太陽光を浴びると体内時計がリセットされ、自律神経のリズムも整っていきます。

そして、朝食は絶対に抜かないでくださいね。

朝は温かい味噌汁やたんぱく質のある食事がベストです。

たとえば納豆ごはんや卵かけごはんなど、シンプルなもので構いません。

栄養が偏るとエネルギー不足に陥り、自律神経がさらに乱れやすくなります。

バランスよく食べることを心がけましょう。

2.入浴で副交感神経を刺激する

入浴は、自律神経のスイッチを「おやすみモード」に切り替えるスグレモノ。

ぬるめの38〜40℃のお湯にゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になりリラックス効果が期待できます。

ベストタイミングは就寝の1〜2時間前。

入浴後、体温が緩やかに下がるとともに眠気が訪れ、良質な睡眠へと導いてくれますよ。

なお、熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうので注意です。

温度管理を意識しながら、リラックスタイムを楽しみましょう。

3.軽い運動で血流アップ

春は気温差による血行不良も食欲不振の原因になります。

そこでおすすめしたいのが、ウォーキングや軽めのストレッチ。

無理なくできる運動で血流を良くし、自律神経の働きをサポートしましょう。

息が上がるような激しい運動は避けるのがポイントです。

ハードな運動は交感神経を過剰に刺激し、かえって体を緊張させてしまいます。

毎日5〜10分でもOK。

朝の散歩や夜の軽いストレッチを習慣にしてみてくださいね。

4.スマホ断ちで快眠対策

現代人の敵とも言えるのが、寝る前のスマホ。

ブルーライトが脳を刺激し、交感神経が活発になってしまいます。

寝る1時間前にはスマホやパソコンはOFFにするのが理想です。

また、寝室の環境も大切です。

寝室の温度は18〜20℃が快眠のベストゾーン。

寒暖差が激しい春だからこそ、寝る前の室温管理を徹底しましょう。

深い睡眠がとれると、翌朝の目覚めもスッキリ。

自律神経のバランスも整いやすくなり、食欲も徐々に戻ってきます。

5.ストレスケアを意識する

春は新生活や環境の変化が多く、無意識のうちにストレスをためがちです。

深呼吸や軽いストレッチで体をほぐし、自律神経を整えましょう。

特におすすめなのは、寝る前のリラックスタイム。

お気に入りの音楽を流したり、アロマを取り入れたりするだけでも副交感神経が優位になります。

「自分に合ったリフレッシュ法」を見つけることが何より大切です。

趣味の時間をしっかり確保することも、春のストレスケアには欠かせませんよ。

以上が「春の食欲不振に効く5つのセルフケア」です。

どれも今日からすぐに始められる方法ばかりですので、無理なくできるものから取り入れてみてくださいね。

第3章:食欲不振が続くときの対策とおすすめ市販薬

春の寒暖差やストレスによる食欲不振。

セルフケアをしても改善しないときは、サプリメントや市販薬を上手に取り入れてみましょう。

自律神経の乱れや胃腸の負担に対して、必要なサポートをプラスすることが回復の近道になります。

ここでは、サプリメントと市販薬を正しく使い分けるポイントと、具体的な製品を紹介します。

サプリメントと市販薬、どう違う?

まず初めに知っておきたいのが、「サプリメント」と「市販薬」の違いです。

サプリメントは栄養補助食品であり、日々の健康維持を目的としています。

一方、市販薬は厚生労働省の許可を得て「症状の改善」を目的に販売されている医薬品や医薬部外品です。

食欲不振が軽いうちはサプリメントでサポートし、症状が気になる場合は市販薬でケアするのが基本的な考え方です。

それでは具体的な製品を見ていきましょう。

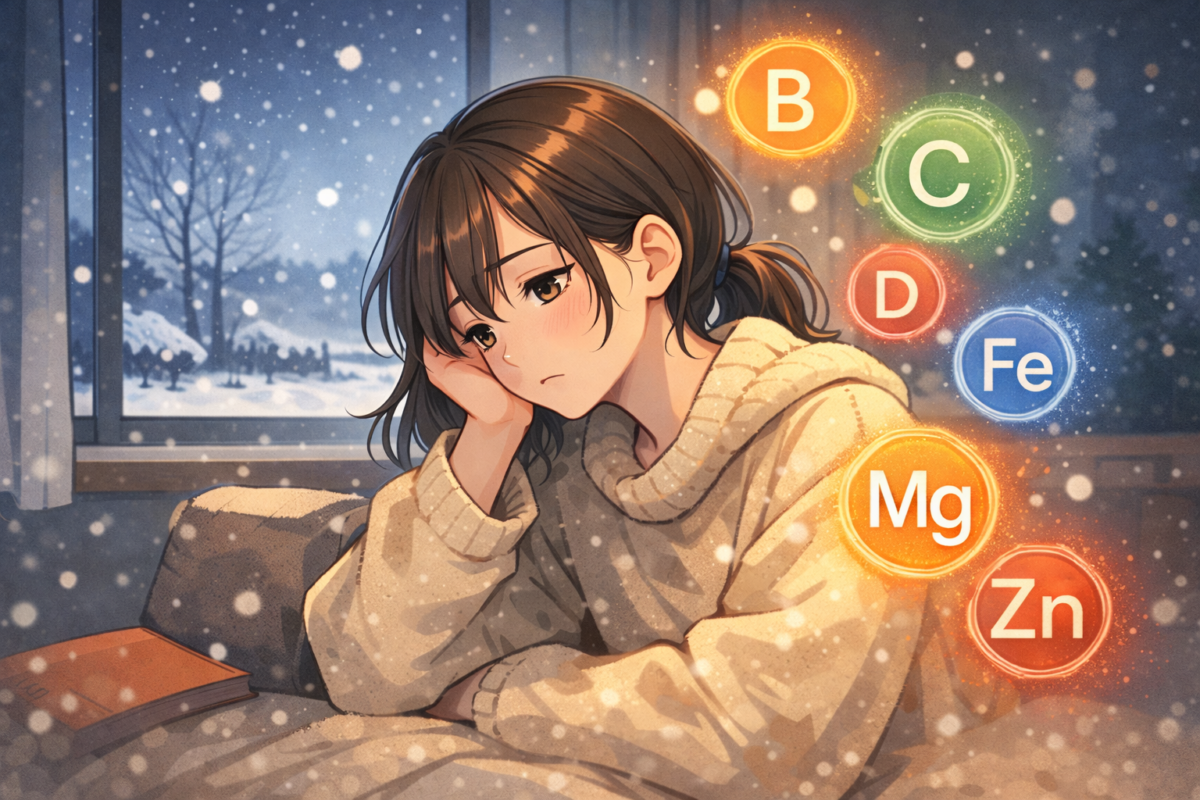

サプリメントで毎日のコンディションをサポート

GABAやテアニン配合サプリ

ストレスからくる食欲不振には、「ファイングリシン+ ファイングリシンGABAプレミアム」がおすすめです。

グリシンを中心に、GABA、テアニン、トリプトファンなどがバランスよく配合されており、緊張をやわらげながら深い休息をサポートしてくれます。

しっかり休息をとることで自律神経のバランスが整い、自然と食欲も戻りやすくなりますよ。

忙しい日々や季節の変わり目で疲れがたまっているときに、ぜひ取り入れたいサプリメントです。

市販薬で胃腸や疲れをしっかりケア

ビタミンB群配合市販薬

疲労感と食欲不振を同時にケアしたいなら「エーザイ チョコラBBプラス」。

ビタミンB2やB6などを配合し、エネルギー代謝をサポートして体の内側から回復を後押ししてくれます。

消化促進薬

「新ビオフェルミンSプラス錠」は、胃腸の働きを整え、腸内環境のバランスをサポート。

食欲不振のときにこそ取り入れたい整腸薬です。

漢方薬(六君子湯)

「ツムラ漢方六君子湯エキス顆粒」は、胃腸が弱く食欲がわかない人に使われる処方。

慢性的な食欲不振や胃の不調が続く方に適しています。

総合胃腸薬

軽い胃の不調には「太田胃散」。

消化不良や胃もたれをサポートし、春の疲れが胃に出やすいときにも活躍します。

受診の目安と薬剤師への相談

市販薬やサプリメントを使っても食欲不振が続く場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。

特に「1週間以上続く」「体重が減少している」「吐き気が出てきた」といった場合は受診が必要です。

また、薬局では薬剤師が体調や症状に合わせた薬の選び方をサポートしてくれます。

初めての市販薬を使うときや、他の薬と併用しているときは、気軽に相談してくださいね。

春は体調の揺らぎやすい季節です。

無理せず、サプリメントや市販薬を活用しながら、早めのケアを心がけましょう。

まとめ

●春は寒暖差や気圧変化で自律神経が乱れる

胃腸の働きが低下し、食欲不振につながる。

●生活リズムの見直しが回復のカギ

朝日を浴びる、朝食をとるなど毎日の習慣が大切。

●入浴や軽い運動で自律神経を整える

ぬるめのお湯やストレッチでリラックス効果。

●サプリメントと市販薬を使い分ける

サプリで日常サポート、市販薬で症状をケア。

●症状が続くときは早めの受診を

自己判断せず、薬剤師や医師に相談を。

春の食欲不振は「季節のせいだから仕方ない」と思いがちですが、正しいケアをすれば改善が期待できます。

特に自律神経のケアは、生活習慣を少し見直すだけで変化が出やすい部分です。

もし日常の対策だけで不安が残る場合は、市販薬やサプリメントを上手に活用して、必要なら早めに専門家の力も借りましょう。

「早めのケアが春の不調を防ぐ」ことを忘れず、自分に合った方法で春を気持ちよく乗り切ってくださいね。