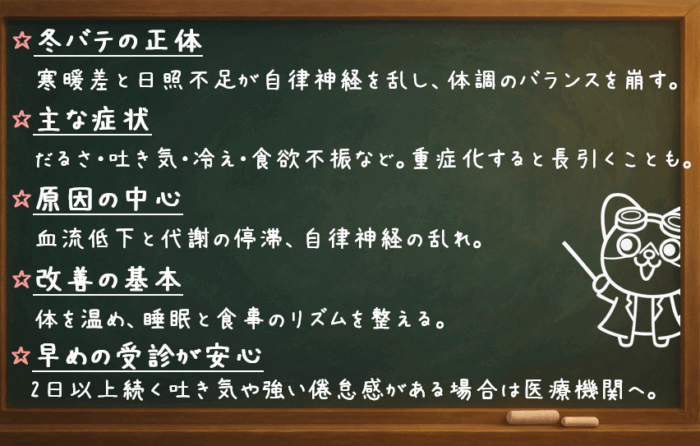

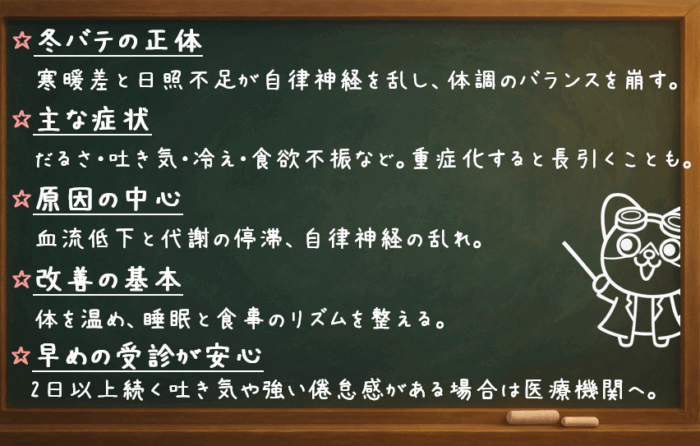

吐き気・だるさ・冷え…それ、もしかして“冬バテ”?薬剤師が教える症状チェックと改善法

最近、なんとなく体が重い、食欲がない、寒さで気持ちまで沈む──。

そんな“なんとなく不調”を感じている人が増えています。

それは、寒暖差や自律神経の乱れによって起こる「冬バテ」のサインかもしれません。

放っておくと、吐き気やだるさ、冷えなどが長引くことも。

本記事では薬剤師が、冬バテの症状をセルフチェックしながら、原因と改善のコツをわかりやすく解説します。

第1章|冬バテの正体と主な症状

冬になると、「なんとなくだるい」「朝起きられない」「食欲が落ちる」──。

そんな不調を感じる人が少なくありません。

この“なんとなく不調”の正体こそ、いわゆる「冬バテ」です。

冬バテとは?

冬バテとは、寒暖差や日照不足によって自律神経が乱れ、体と心のバランスが崩れてしまう状態を指します。

正式な病名ではありませんが、医学的には「季節性の自律神経機能の低下」として説明できます。

気温の低下によって血管が収縮し、血流が悪くなります。

その結果、体温調節がうまくいかず、代謝や消化機能も低下します。

これにより「だるさ」「吐き気」「頭痛」「冷え」「食欲不振」といった症状が出やすくなるのです。

夏バテとの違い

夏バテは「暑さによる体力消耗や脱水」が中心ですが、冬バテは「寒暖差と日照不足による自律神経の乱れ」が原因です。

夏バテでは食欲低下や脱水が目立ちますが、冬バテでは「眠気」「気分の落ち込み」「胃の不快感」など、より内面的な不調が現れやすいのが特徴です。

特に、冬は日照時間が短いためセロトニン(幸福ホルモン)の分泌が減少します。

これが、気分の落ち込みやだるさを引き起こす一因とされています。

冬バテの主な症状

冬バテの症状は多岐にわたります。

体のサインを見逃さないようにしましょう。

・全身のだるさ、倦怠感

・吐き気や胃のムカつき

・冷え(手足・下腹部)

・集中力の低下

・頭痛や肩こり

・眠気、睡眠の質の低下

・気分の落ち込み、無気力感

・食欲不振、または過食

症状の現れ方は人それぞれですが、特徴的なのは「風邪のようで風邪ではない」点です。

体温や血液検査に異常がなくても、確かに不調を感じる──それが冬バテのやっかいなところです。

冬バテになりやすい人の傾向

冬バテは、もともと冷え性の人やストレスを感じやすい人に多い傾向があります。

また、デスクワーク中心で運動不足の人、暖房の効いた部屋で長時間過ごす人も要注意です。

特に、夜型生活で日光を浴びる時間が少ない人は、体内時計が乱れやすくなり、自律神経がうまく働かなくなります。

この状態が続くと、軽度の吐き気や頭重感、倦怠感といった症状が慢性化します。

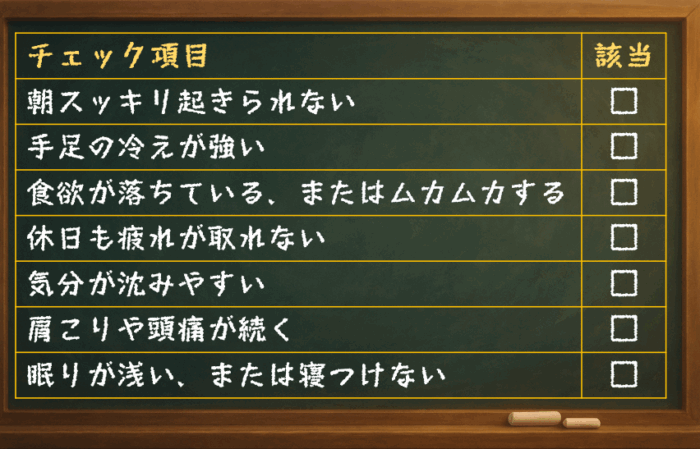

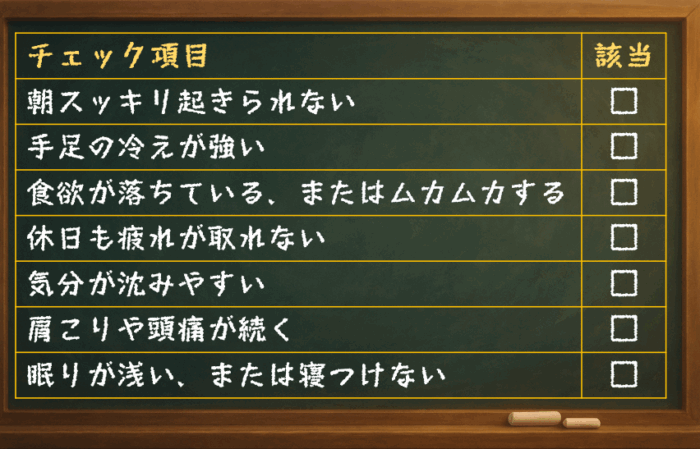

簡易チェックリスト(セルフ判定)

次の項目に3つ以上当てはまる場合は、冬バテの可能性があります。

当てはまる項目が多いほど、自律神経が疲れているサインです。

第2章では、こうした不調の中でも特に多い「吐き気・だるさ・冷え」のメカニズムを詳しく解説します。

第2章|吐き気・だるさ・冷えの原因とメカニズム

冬の不調は「気合い」で乗り切る話ではありません。

自律神経・血流・体温・消化機能がつながった“仕組み”で起きます。

ここを押さえると、対処は一気にシンプルになります。

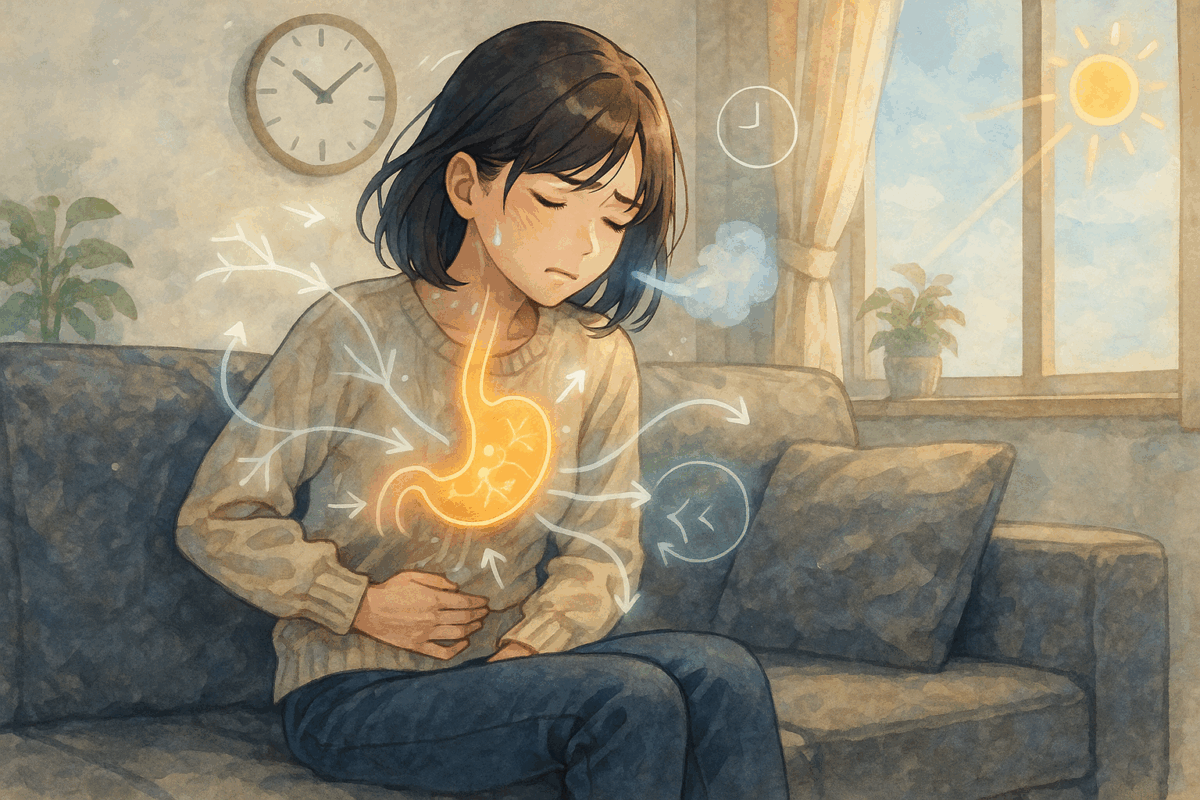

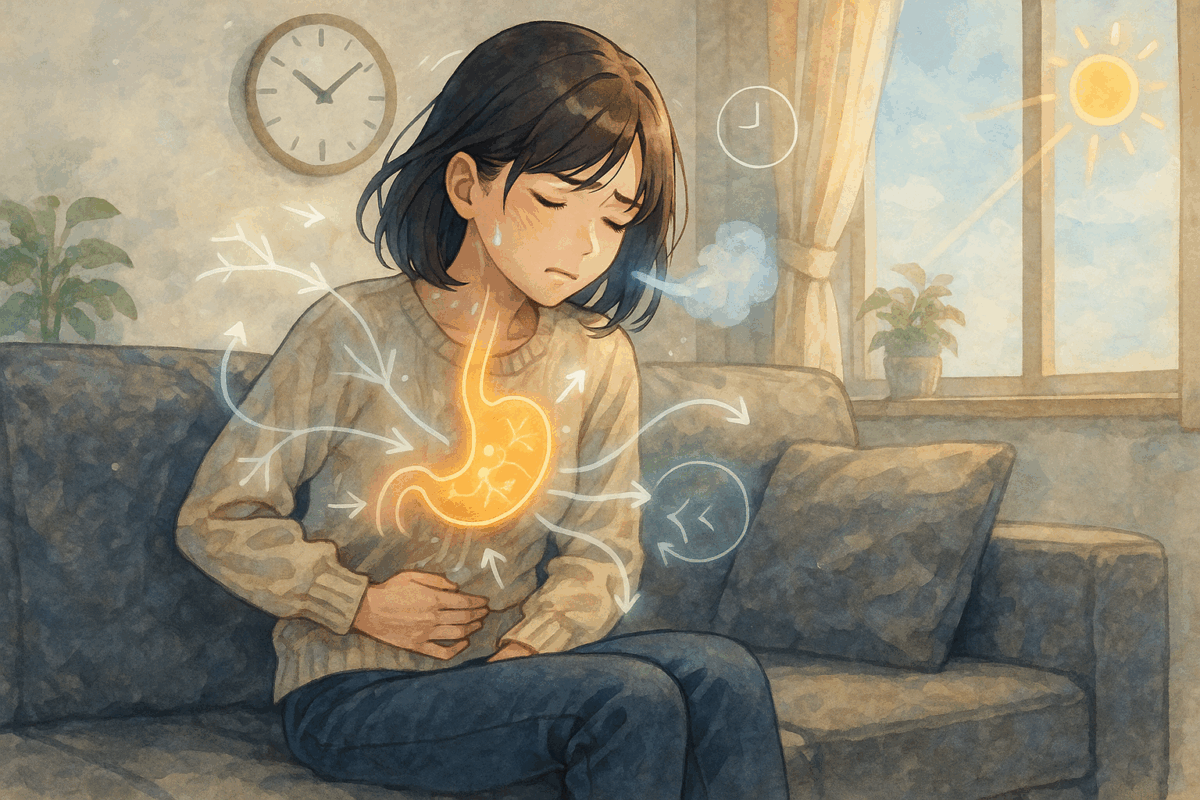

吐き気のメカニズム(胃腸×自律神経×冷え)

胃は副交感神経が優位なときに動きやすくなります。

寒さやストレスで交感神経が優位になると、胃の蠕動が低下して内容物が停滞し、むかつきや食後の重さにつながります。

さらに末梢の冷えで腹部血流が落ちると、消化酵素の働きが鈍り、胸やけ・吐き気を感じやすくなります。

一方で、急性の強い吐き気や下痢・発熱を伴う場合は、ウイルス性胃腸炎など感染症が原因のことがあります。

この章では「冬バテによる機能低下」と「病気」を切り分ける目安も示します。

だるさ・倦怠感の正体(血流・代謝低下)

寒冷刺激で皮膚血管が収縮すると、体幹への血流が優先され、四肢や筋の代謝は落ちやすくなります。

その結果、乳酸など代謝産物のクリアランスが低下し、肩こり・重だるさとして自覚されます。

また、日照時間の減少は体内時計を後ろ倒しにし、睡眠の質低下→成長ホルモン分泌の低下という流れで回復力が落ちます。

冷えの悪循環(体温低下→消化機能低下→さらに不調)

体温が下がると、酵素反応は鈍くなります。

体温低下 → 胃腸機能低下 → 食欲が落ちる/少量でムカつく → 摂取量が減る → さらに熱産生が落ちる。

このループが続くと、だるさ・吐き気・集中力低下がセットで現れます。

途中で断ち切るポイントは「温める」「動かす」「寝る」の三つだけです。

病気との見分け方(ここは切り分けが大事)

以下に当てはまる場合は、季節性の機能低下だけでなく別の疾患を考えます。

・胃腸炎:嘔吐や水様便、38℃前後の発熱が急に出る。

・貧血:階段で息切れ、めまい、顔色不良が続く。

・甲状腺機能低下:強い寒がり、むくみ、脈が遅い、皮膚乾燥。

・うつ/不安障害:興味喪失、朝の不調が強い、食欲や睡眠の大きな変化。

・PMS/PMDD(月経に関連):月経前に吐き気・気分変調が周期的に増悪。

冬バテと重なる症状もありますが、発熱・血便・黒色便・体重減少・夜間の激痛などは別枠で評価が必要です。

医療受診の目安(何日続いたら?)

以下に該当する場合は受診を検討してください。

・強い吐き気や嘔吐が24~48時間以上続く。

・発熱(37.5℃以上)や下痢を伴い、脱水が疑われる。

・体重が2~3週間で3%以上落ちている。

・食事や水分が半日以上ほとんど取れない。

・黒色便・鮮血便、持続する上腹部の差し込む痛み。

受診科は、まずは内科/消化器内科が基本です。

女性で周期性増悪が明らかな場合は婦人科の相談も役立ちます。

冬の吐き気やだるさ、冷えは、自律神経と血流のバランスの乱れが根っこにあります。

寒さで体を温める力が弱まると、胃腸の動きや代謝が落ちて不調のループに入ります。

そのままにしておくと、“なんとなくの不調”が春まで長引くこともあります。

大切なのは、軽いうちに生活リズムと温め習慣を整えることです。

それでも改善しない、または吐き気や体調不良が強まる場合は早めの受診を。

冬バテは、早めのケアで確実に抜け出せます。

第3章|冬バテ改善・予防法(薬剤師がすすめるセルフケア)

冬バテは、原因を理解すれば改善の道筋が見えてきます。

ここでは、今日から実践できるセルフケアを、わかりやすく順を追って紹介します。

体を温める習慣(入浴・服装・温活食品)

入浴は就寝の1~2時間前に、38~40℃のお湯で10~15分ほど全身浴を行いましょう。

首・肩・みぞおちまでしっかり温めると、深部体温が上がり睡眠の質が整いやすくなります。

服装は“薄手を重ねて空気の層を作る”のが基本です。

特に首・手首・足首を温めることで、体全体の冷えを和らげることができます。

食事では、しょうが・ねぎ・根菜・味噌汁・温かい麦茶などを取り入れましょう。

冷たい飲み物やアイスは、量を控えめにすることが大切です。

食事と栄養(ビタミンB群・たんぱく質・発酵食品)

代謝を支えるためには、たんぱく質(卵・魚・豆腐・鶏むね肉など)を毎食に取り入れましょう。

さらに、エネルギーをつくるビタミンB群(豚肉・納豆・まいたけなど)を意識して摂ることが大切です。

発酵食品(納豆・ヨーグルト・味噌)は、腸内環境を整え、消化を助けます。

睡眠・ストレス・日光(生活リズムを整える)

朝起きたら30分以内にカーテンを開け、自然光を浴びることで体内時計がリセットされます。

就寝90分前の入浴と、スマホを30分控えるだけで、睡眠の質が上がります。

深呼吸や軽いストレッチもおすすめです。

吐き気・胃もたれ時の具体的対策

食事は少量をこまめに摂るのが基本です。

おかゆ・うどん・やわらかい白身魚など、消化にやさしい食事を選びましょう。

脂っこい料理や濃いコーヒー、アルコールは控えめに。

もし嘔吐や水分が取れない状態が2日以上続く場合は、医療機関の受診を検討してください。

薬剤師おすすめ|市販アイテム・漢方・温感グッズ

温感グッズでは、カイロや湯たんぽ、電気ひざ掛けが効果的です。

加湿器は湿度50〜60%を目安に、乾燥を防ぎましょう。

漢方薬では、体質や症状の現れ方に応じて選ぶことが大切です。

たとえば――

六君子湯(りっくんしとう)

食欲不振や胃のもたれ、朝のむかつきがあるタイプに。

体が冷えやすく、疲れやすい人に向いています。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

喉や胸のつかえ感、ストレスによる胃の不調、吐き気があるときに。

気持ちの緊張が強い人におすすめです。

五苓散(ごれいさん)

頭重感やむくみ、体の水分バランスの乱れがある人に。

水分代謝を整え、体の“滞り”を流す作用があります。

どれも自己判断ではなく、体質と症状を薬剤師や医師に伝えてから選ぶことが基本です。

体質に合わせて選ぶことが大切です。

実践のステップ(迷ったらこの順で)

1.入浴と保温で体を温める。

2.“温かい×たんぱく質”の食事を意識する。

3.朝の日光と夜のスマホオフで睡眠を整える。

少しずつでも続けることが、冬バテ改善の近道です。

第4章|冬バテのよくある質問(薬剤師が回答)

ここでは、第1章から第3章で触れきれなかった読者の疑問を、薬剤師の視点からQ&A形式で解説します。

Q1. 冬バテと風邪はどう見分ければいいですか?

発熱がなく、だるさや吐き気がゆっくり続く場合は冬バテの可能性が高いです。

風邪は発熱や喉の痛みなど急に症状が出ますが、冬バテは自律神経や血流の乱れからじわじわ続くのが特徴です。

食欲の低下や冷えを伴う場合も多く、検温しても平熱であることが見分けのポイントです。

Q2. 吐き気があるとき、どのタイミングで病院に行くべきですか?

2日以上続く、食事や水分が取れない、体重が減る場合は受診が必要です。

短期間でも発熱・下痢・強い腹痛を伴う場合は感染症の可能性があります。

まずは内科または消化器内科を受診し、脱水や胃腸炎の有無を確認しましょう。

Q3. 市販薬や漢方薬は、どう選べばよいですか?

症状の出方と体質で選ぶのが基本です。

たとえば、食欲不振や胃のもたれには六君子湯(りっくんしとう)、喉や胸のつかえ感には半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、頭重感やむくみには五苓散(ごれいさん)が使われます。

ただし、自己判断での服用は避け、薬剤師に体質や他の薬の服用状況を相談することが大切です。

Q4. 仕事中や外出先でできる簡単な対策はありますか?

温かい飲み物と深呼吸で、自律神経をリセットできます。

ホット麦茶や白湯を少しずつ飲みながら、肩や首を回して血流を促します。

また、昼休みに3分だけでも日光に当たると、気分のリフレッシュ効果が得られます。

Q5. 毎年冬バテする人が、今からできる予防法はありますか?

秋の終わりから生活リズムを整え、体を温める習慣をつけることが大切です。

朝の光を浴びて体内時計をリセットし、夜は湯船に浸かって副交感神経を整えましょう。

冷たい飲み物を控え、たんぱく質とビタミンB群を意識的に摂ることで、冬への準備が整います。

まとめ|冬バテのポイント整理

「冬バテは気合いで乗り切るものではありません。」

体調が揺らぎやすい季節だからこそ、休息と保温をセットで考えることが大切です。

毎日の入浴や温かい食事など、小さな積み重ねが回復のカギになります。

無理せず、できることから整えていきましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・クラシエ薬品|クラシエ漢方製品情報

・ツムラ|一般用漢方製剤・一般用医薬品 – 製品情報