【薬剤師監修】経口補水液はいつ飲むべき?脱水・熱中症・下痢の正しい使い方を解説

「熱中症の予防に毎日飲んでます!」という声、実はNGかもしれません。

経口補水液は水でもスポーツドリンクでもなく、“病気のとき”に使う特別な飲み物です。

この記事では、脱水症のリスクが高まる嘔吐・下痢・発熱・発汗時など、どのタイミングで飲めば効果的か、薬剤師の視点からしっかり解説します。

第1章:経口補水液はいつ飲む?脱水のサインを見逃すな!

「経口補水液って、毎日飲んでもいいんですか?」

薬局のカウンターで、よく聞かれる質問のひとつです。

でも、ちょっと待ってください。

経口補水液は“水分補給ドリンク”ではありません。

これは明確に「脱水状態を改善するための病者用食品」と位置づけられています。

「なんとなく体に良さそう」で常用してしまうと、逆に体調を崩すこともあります。

つまり、「いつ飲むか」がとても重要なんです。

■ 意外と知られていない落とし穴

「熱中症の予防に、毎朝飲んでます!」という方、いらっしゃいませんか?

その使い方、実は間違っています。

経口補水液は、あくまでも脱水症に対処するための飲み物。

普段の水分補給や熱中症対策には、水やスポーツドリンクのほうが適しています。

経口補水液は「特別用途食品」に分類され、国の許可を受けて販売されています。

そのラベルにも、こんな記載があります。

感染性腸炎・感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、

高齢者の経口摂取不足による脱水、

過度な発汗による脱水状態に。

つまり、“予防のために飲む”のではなく、“脱水したときに飲む”のが本来の使い方なんです。

■ 経口補水液の出番はこの4つ!

では、どんなときに飲むのが正解なのか。

代表的な場面は以下の4つです。

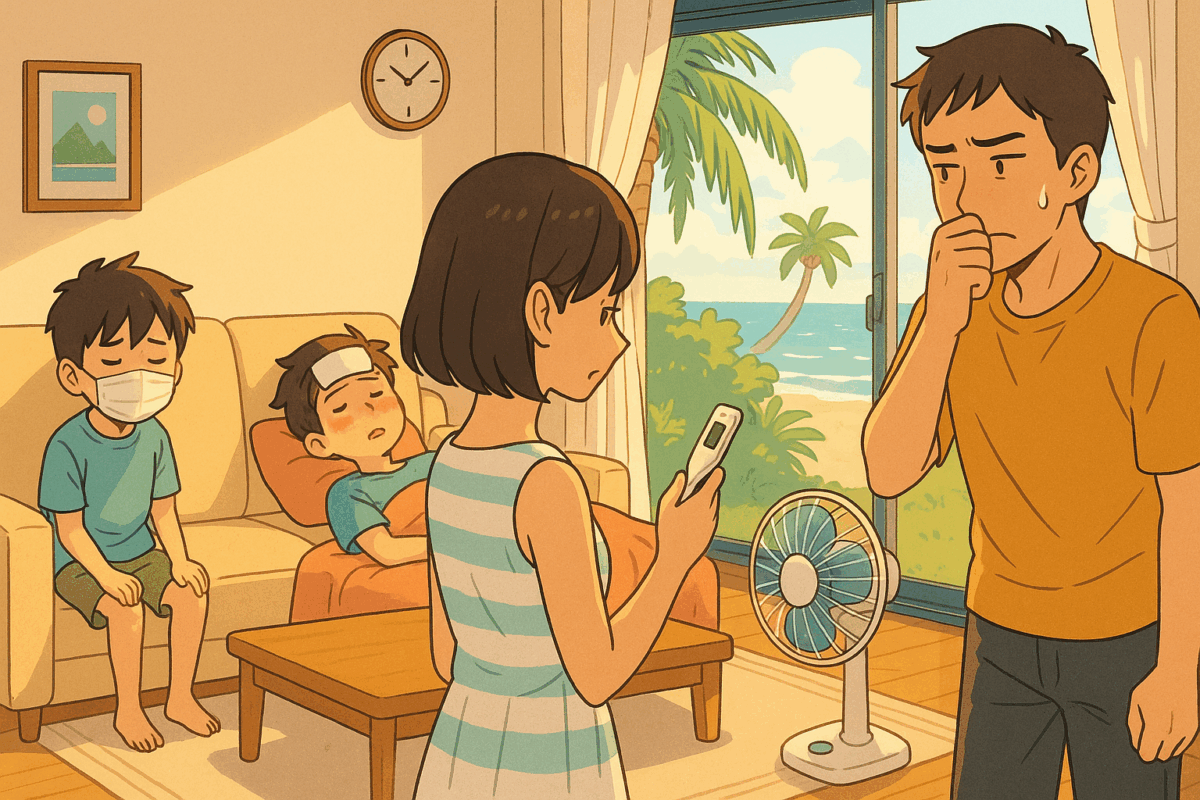

① 嘔吐・下痢をともなう胃腸炎

ノロウイルスやロタウイルスなどの感染性胃腸炎では、体から水分とナトリウム、カリウムがごっそり失われます。

特に下痢が続くと、電解質バランスが崩れて体がだるくなる・意識がぼんやりするといった脱水症状が現れやすくなります。

② 発熱や風邪

38度以上の発熱が続くと、皮膚や呼気から大量の水分が蒸発します。

さらに、食事や水分がとりづらくなると、脱水は加速します。

③ 高齢者の水分摂取不足

高齢になると「喉の渇き」を感じにくくなります。

そのため、脱水に気づかないまま進行し、ふらつきや転倒につながることも。

家族に高齢者がいる場合は、脱水の兆候を見逃さないことが重要です。

(※この場合も、自己判断ではなく医師や薬剤師の指導を受けて使用してください)

④ 過度な発汗(屋外作業・運動)

大量に汗をかいたあと、水だけを補給すると低ナトリウム血症のリスクがあります。

特に夏場の屋外作業や長時間のスポーツでは、ナトリウム・カリウムも一緒に補える経口補水液が有効です。

ただし、健康な人が運動するたびに毎回飲む必要はありません。

疲労感が強い・ふらつく・足がつるなど、脱水の兆しがあるときに限ります。

■ 薬剤師の現場から見た“使いどき”のリアル

ある日、70代の女性が「最近ふらついて、倒れそうになるのよね」と来局されました。

詳しく聞くと、数日前から下痢が続き、食事も水分もほとんど摂れていなかったとのこと。

明らかに脱水状態だったため、医師の確認を得たうえで経口補水液(ゼリータイプ)を提案しました。

一方で、別の30代の男性は「昨日サウナに行って、健康のためにOS-1を飲んでます」と笑顔。

体調に問題はなかったので、「それは水で大丈夫です」とご案内しました。

“飲めば元気になる万能飲料”ではないことをお伝えすると、「知らなかった!」と驚かれていました。

経口補水液は、水でもスポーツドリンクでもない、脱水時の“処方的飲料”。

「なんとなく体にいいから」と使うのではなく、正しいタイミングで、正しく使うことが何より大切です。

次章では、「じゃあスポーツドリンクとは何が違うの?」という疑問を解消していきます。

第2章:スポーツドリンクとは違う?成分の違いと使い分け

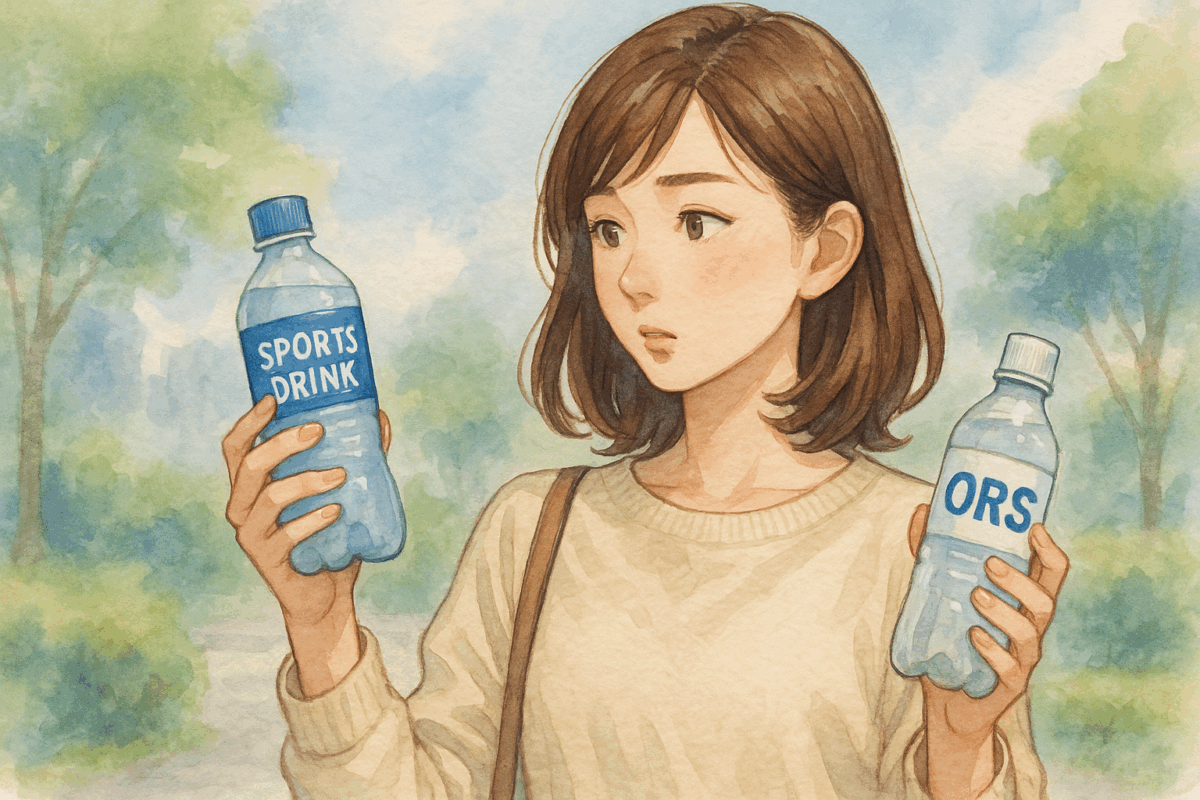

「経口補水液って、スポーツドリンクと何が違うの?」

これは薬局でもよく聞かれる質問です。

見た目は似ていても、成分の設計思想と目的がまったく違うんです。

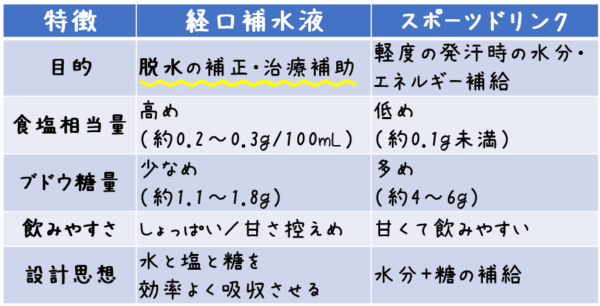

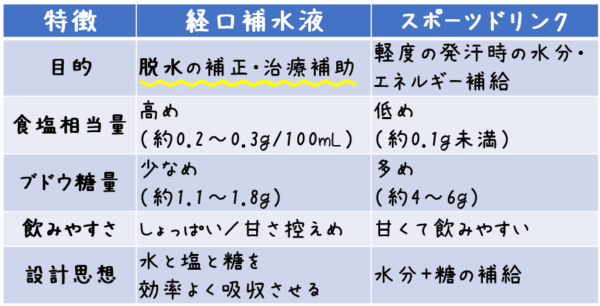

■ 成分構成の決定的な違い

まず大きな違いは、「何のために飲むか」にあります。

経口補水液は脱水の治療を補助するために、

スポーツドリンクはエネルギー補給と発汗による軽度な水分ロスの補給に作られています。

経口補水液の成分構成=“体に吸わせる設計”

経口補水液は、世界保健機関(WHO)が提唱する「経口補水療法(ORS)」の考え方をベースにしています。

これは、点滴の代わりに飲み物で水分と電解質(ナトリウム・カリウム)を吸収させる方法。

そのため、経口補水液は「飲んだ水がきちんと体内に吸収されるように」成分がバランスよく配合されています。

・ナトリウム(食塩相当量):水分吸収を促す

・ブドウ糖:ナトリウムの吸収を助ける“共輸送”に必要

・カリウム:体液バランスや神経伝達、筋肉の働きを整える

たとえばOS-1には、100mLあたり約0.292gの食塩相当量、約1.8gのブドウ糖が含まれており、水と塩と糖を効率よく一緒に吸収させる設計になっています。

スポーツドリンクの成分構成=“飲みやすさ重視”

一方、スポーツドリンクは健康な人が運動時や日常の水分補給として飲むもの。

味の良さや飲みやすさを優先し、糖分は多め、塩分は少なめになっています。

代表的なスポドリでは、100mLあたりの食塩相当量は約0.1g未満、糖分は4~6g程度。

これでは、脱水時に必要な塩分や電解質の補給量としては足りないんです。

まとめると…

■ 塩分やカリウムの役割と注意点

ナトリウム(=塩分)は、腸から水分を吸収するために不可欠な成分。

これにブドウ糖が加わることで、ナトリウムと水が一緒に吸収される“共輸送”という仕組みが働きます。

カリウムは、細胞の浸透圧や筋肉の動き、神経の信号伝達を助ける重要な電解質。

発汗・下痢・嘔吐などで失われると、足がつる・倦怠感が強くなるといった症状が出ます。

ただし、持病がある方は注意が必要です。

・高血圧・心疾患のある方 → ナトリウム制限が必要な場合あり

・腎疾患のある方 → カリウム排泄が不十分になるリスク

■ こんな人に経口補水液は不向き

経口補水液は“健康ドリンク”ではありません。

次のような使い方はおすすめできません。

・「なんとなく健康によさそう」と毎日飲んでいる

・暑い日に汗をかいたからと、スポドリ代わりに飲む

・塩分や糖分の制限を受けているが、成分を気にせず飲む

あくまで、経口補水液は脱水が起きている・起きそうなときに、正しい量を補給するための“治療補助食品”です。

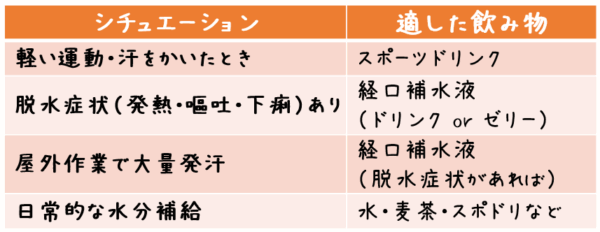

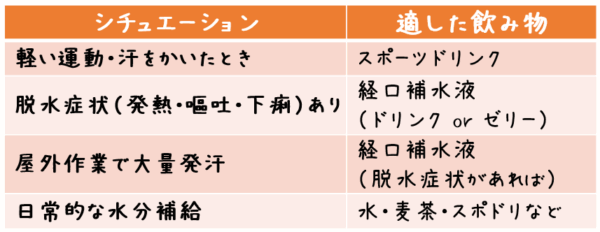

■ スポーツドリンクと経口補水液の“正しい使い分け方”

最後に、具体的なシーン別にどう使い分けるべきかを整理してみましょう。

経口補水液は、「具合が悪くなったとき」の味方。

スポーツドリンクは、「健康な人が活動中に」飲むものです。

経口補水液とスポーツドリンクは、成分も設計思想も目的もまったく異なる飲み物。

違いを理解し、体調やシーンに合わせて正しく使い分けることが大切です。

次章では、実際に市販されている代表的な5製品を比較し、「どんなときに、どれを選ぶべきか?」を成分から解説していきます。

第3章:成分で選ぶ!経口補水液5製品を比較してみた

「経口補水液、いろいろ売ってるけど、何が違うの?」

その疑問、薬剤師としてもよく聞かれます。

じつは、製品ごとに成分の濃さやバランスが違っていて、症状や使う人によって“合う・合わない”があるんです。

ここでは、ドラッグストアなどで手に入りやすい代表的な5製品を、「食塩相当量」と「ブドウ糖量」にしぼって比較。

自分や家族にぴったりの1本を選ぶためのヒントにしてください。

■ ドリンクタイプ3製品を比較(100mLあたり)

【ポイント比較】

・OS-1は、塩分・糖分ともにしっかり補える「医療寄り設計」。

・アクアソリタは、塩分・糖分ともに控えめで、「体にやさしい設計」。

・アクエリアスORSは、バランス重視で「味のとっつきやすさ」もあり。

「しょっぱさが気になる」「甘い飲み物は苦手」といった感覚にも製品差があるので、成分だけでなく飲みやすさも判断材料になります。

■ ゼリータイプ2製品を比較(100gあたり)

ゼリータイプは飲み込みが難しい人や、嘔吐・吐き気があるときに非常に便利です。

スプーンで少しずつ摂れるため、体にやさしく負担が少ない形状として人気があります。

OS-1ゼリーはしっかり塩分が入っているので、「ぐったりしている」「明らかに脱水が進んでいる」ケースに適しています。

一方アクアソリタゼリーは味がマイルドで、日常の体調管理向けといえるでしょう。

■ 状況別!おすすめの選び方まとめ

「症状が重い・脱水が明らか」なときは ➡ OS-1

・嘔吐や下痢が続いている

・発熱でぐったりしている

・食事も水分もほとんど摂れていない

塩分・糖分ともに補えるOS-1が適しています(ドリンク or ゼリー)

「軽い脱水、日常的に備えたい」なら ➡ アクアソリタ

・風邪の初期や微熱がある

・高齢者のこまめな水分補給に

・体力はあるが少し体調不良気味

味がマイルドで継続しやすいアクアソリタを選んで

ゼリータイプも同様におすすめです。

「味が苦手・スポドリ感覚がいい」なら ➡ アクエリアスORS

・初めて経口補水液を使う人

・飲みやすさや慣れたブランドを重視したい

・子どもやスポーツ後に補給したいとき

成分的には経口補水液に分類されますが、飲み心地はスポドリ寄りです。

「吐き気がある」「飲み込みづらい」 ➡ ゼリータイプを

・胃腸の不調で液体を受けつけない

・高齢者や介護中の方の水分補給

・寝ていても飲みやすいように

スプーンで少量ずつ摂取できるので、非常に便利です。

■ 持病がある人は必ず相談を!

・高血圧で塩分制限を受けている

・腎疾患でカリウム制限がある

・糖尿病で糖分の管理をしている

これらに該当する場合、経口補水液を自己判断で飲むのはNGです。

見た目は“飲料”ですが、内容はしっかり“治療の補助”です。

医師・薬剤師に相談して、安全に活用しましょう。

経口補水液は、どれも同じように見えて成分バランスが大きく違います。

「脱水を改善したい」「予防のために取り入れたい」「高齢者に使いたい」――

その場面によって、選ぶべき製品も使い方も変わってきます。

成分表示と使う場面、両方を意識して、自分や家族にぴったりの1本を見つけてみてくださいね。

まとめ|“なんとなく”で飲まないための5つのポイント

・経口補水液は“脱水時に使う”飲み物:日常的に飲むのは逆効果のことも

・スポーツドリンクとは設計がまったく違う:糖分・塩分・目的が異なる

・製品ごとに塩分・糖分の量が違う:体調や目的に合わせて選ぶのが正解

・高血圧・腎疾患・糖尿病の方は注意が必要:医師や薬剤師に必ず相談を

・ゼリータイプは嘔吐・嚥下困難に便利:冷蔵庫に常備しておくと安心

経口補水液は、“飲みどき”と“選び方”がすべてです。

1本の常備と少しの知識が、いざという時にしっかり効きます。

「体にいいから」ではなく、「必要なときに、正しく」。

その視点を、ぜひ今日から取り入れてみてくださいね。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・大塚製薬|OS-1 公式製品情報(ドリンク・ゼリー)

・味の素株式会社|アクアソリタ 製品情報(ドリンク・ゼリー)

・日本コカ・コーラ|アクエリアス 経口補水液 ORS 公式情報