旅行や外出時の下痢対策に!ロペラミド市販薬の効果・選び方・安全な使い方

突然の下痢は、外出先や旅行中などに起こるととても困りますよね。

そんなときに頼りになるのが市販の下痢止め薬です。

中でもロペラミドは腸の動きを抑えて症状を落ち着かせる代表的な薬ですが、使用には注意点もあります。

本記事では、薬剤師の視点からロペラミドを中心に、正露丸やストッパ、整腸剤などの市販下痢止めの特徴と使い分け、安全なセルフケアのコツを解説します。

第1章|ロペラミドとは?効果と市販薬の特徴

下痢止めとしてドラッグストアでも見かけるロペラミド市販薬。

名前は聞いたことがあっても、どんな薬なのか、いつ使うのが正しいのかをきちんと理解している人は意外と少ないです。

ここでは、薬剤師としての目線でロペラミドの基本情報と市販薬としての特徴をわかりやすく整理します。

ロペラミドの基本情報

ロペラミドは、腸の動きを抑えて下痢を止める「止瀉薬」に分類されます。

腸の動きが過剰になっていると、水分が十分に吸収されないまま便が排出され、下痢になります。

この薬は腸の平滑筋に作用し、動きを抑えることで水分をしっかり吸収させ、便を通常に近づける仕組みです。

一方で、感染性の下痢や高熱を伴う下痢には使えません。

腸内にウイルスや細菌がいる場合は、体がそれを外に出そうとして下痢を起こしているので、無理に止めると症状が悪化する可能性があります。

スイッチOTC化の背景

ロペラミドはもともと医療用として使われてきた薬です。

成分量は医療用と同じ1mgで、市販薬としても登場しています。

いわゆる「スイッチOTC薬」として承認され、現在はドラッグストアや通販で購入が可能です。

スイッチOTC化された背景には、急な下痢でも手軽に対応できるようにしたいというニーズがあります。

ただし、あくまでも頓用で短期間の使用が前提です。

長く飲み続ける薬ではありません。

市販ロペラミドの特徴

市販のロペラミド製品は、旅行や外出時の“お守り薬”として便利です。

飲み方は基本的に下痢が出たときに頓用で服用します。

短期間で症状をやり過ごすのに向いており、特に「旅行先での急な下痢」や「長時間移動中のトラブル」に強い味方です。

ただし、2日間服用しても改善しない場合は医療機関の受診が必須です。

市販薬で止めるのはあくまで一時的な対処と考えておきましょう。

次の章では、市販ロペラミドの正しい使い方と注意点について解説します。

服用ルールや副作用を知っておくと、さらに安心して使えます。

第2章|市販のロペラミド製品と選び方

市販のロペラミド製品は、いざというときの“お守り薬”として非常に頼もしい存在です。

ただ、同じロペラミドでも製品ごとに特徴があるため、シーンに合わせて選ぶことが大切です。

代表的な市販製品と特徴

市販で手に入るロペラミド単剤の製品には、次のような特徴があります。

ピシャット下痢止めOD錠

水なしでサッと口の中で溶かせるOD錠。

比較的価格が抑えめなので、常備薬としても用意しやすいです。

ロペラマックサット

こちらも水なしで飲めるタイプ。

大手メーカー製なので安心感があります。

トメダインコーワフィルム

極薄のフィルム剤で、舌にのせるだけでOK。

携帯性が抜群で、ポケットや財布にも入れやすいのが魅力です。

選び方のポイント

選び方は、使用シーンをイメージすると分かりやすいです。

外出先での携帯性・飲みやすさを重視

→ 移動が多い人は、フィルム剤やOD錠が便利。

短期使用が基本なのでコスパや用量も確認

→ 家に置く用なら、価格を優先するのもアリです。

ロペラミドが使えないケースと代替市販薬

ロペラミドは腸の動きを止める薬なので、感染性下痢では使用NGです。

発熱・血便・嘔吐を伴う下痢は、腸内の細菌やウイルスを体外に出そうとしているサイン。

無理に止めると、症状が悪化することがあります。

その場合は、以下の市販薬が選択肢になります。

正露丸クイックC(木クレオソート単剤)

腸内の水分調整で下痢をやわらげるタイプ。

ビオスリーHi(整腸剤)

腸内環境を整えて自然な回復をサポート。

「どんな下痢か」で薬を選ぶのが大切です。

旅行や外出の前に、手元に置く薬を決めておくと安心です。

第3章|市販下痢止めの比較と使い分け

市販で買える下痢止めは意外と種類が多く、それぞれ特徴が違います。

「とりあえず止める」タイプもあれば、「腸を整えるだけ」のタイプもあり、選び方を間違えると効き目が弱かったり、逆に症状を悪化させることもあります。

ここでは、代表的な製品をピックアップして、特徴と使い分けを整理します。

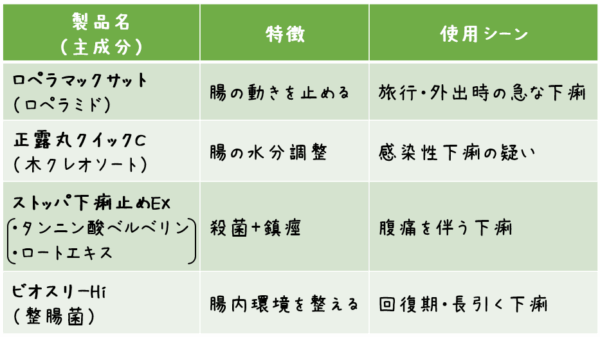

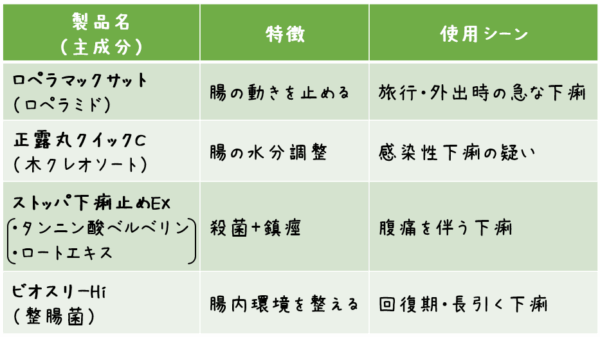

代表的な市販下痢止めの特徴

ロペラマックサット(ロペラミド)

腸の動きを直接抑えて下痢を止めるタイプ。

症状が急で、発熱や血便がないときに便利。

旅行や外出時のお守りとしても人気です。

正露丸クイックC(木クレオソート)

腸内の水分調整をして、便を適度に固める働きがあります。

感染性下痢(食あたり・ウイルス性胃腸炎など)でも使えるのが特徴です。

ストッパ下痢止めEX(タンニン酸ベルベリン+ロートエキス)

ベルベリンで腸内の雑菌を抑え、ロートエキスでけいれんを和らげます。

腹痛を伴う下痢に向いています。

ビオスリーHi(整腸剤)

乳酸菌・酪酸菌などで腸内環境を整えるタイプ。

下痢を「止める」力は弱いですが、回復期や長引く軟便に向いています。

症状に応じた使い分けの目安

突発的な下痢で、熱や血便なし

→ ロペラミド系(ロペラマックサット)

感染性下痢が疑われる(発熱・血便・嘔吐あり)

→ 正露丸クイックC、整腸剤

腹痛やけいれん感が強い下痢

→ ストッパ下痢止めEX

体調回復や腸内環境を整えたいとき

→ ビオスリーHi

製品比較表(簡易)

症状やシーンに合わせて正しく選ぶことで、

「効かない」や「悪化した」という失敗を防げます。

第4章|ロペラミド市販薬の安全な使い方と注意点

ロペラミドは市販でも手軽に購入できますが、安全に使うためにはいくつかのポイントがあります。

ここでは、服用方法や注意点を整理します。

服用方法と使用期間の目安

市販のロペラミド製剤は、成人(15歳以上)が対象です。

症状に応じて1回1mg(製品1錠または1フィルム)を服用します。

1日の最大使用量は2回(2mgまで)です。

2〜3日服用しても改善しない場合は、自己判断で飲み続けず、医療機関を受診します。

使用を控えるべきケース

ロペラミドは腸の動きを抑えて下痢を止める薬です。

感染性の下痢では、原因菌を体外に排出する必要があるため、使用は避けます。

以下の場合は服用しないことが基本です。

・発熱や血便を伴う下痢

・感染性胃腸炎が疑われるとき

・小児(15歳未満)、妊娠・授乳中

副作用・生活上の注意

服用により以下の症状が出ることがあります。

・便秘、腹部膨満感

・まれに眠気やめまい

眠気が出る可能性があるため、車の運転や危険作業は避けるのが安全です。

体調変化に気を配りながら、短期間での使用を心がけましょう。

まとめ|ロペラミドの使い分けポイント

・ロペラミドは急な下痢の“止める薬”:短期間で症状を抑える

・使用は2〜3日まで:改善しなければ医療機関へ

・感染性下痢では使わない:発熱・血便・嘔吐がある場合はNG

・整腸剤や正露丸と使い分ける:症状に合わせて選択

急な下痢は、旅行や外出中の不安を大きくします。

ロペラミドは頼りになる“お守り薬”ですが、万能ではありません。

症状を見極めて使い分けることが、セルフケア成功のポイントです。

ロペラミドで止める、整腸剤で整える、感染性が疑われれば医療機関へ。

このルールを覚えておくだけで、いざという時も安心です。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしました。

下痢止めを選ぶ際や服用前の確認にご活用ください。

◆ ロペラミド製剤(スイッチOTC)

・ロペラマックサット|公式製品情報

・ピシャット下痢止めOD錠|公式製品情報

・トメダインコーワフィルム|公式製品情報

◆ その他の市販下痢止め・整腸剤

・正露丸クイックC|公式製品情報

・ストッパ下痢止めEX|公式製品情報

・ビオスリーHi|公式製品情報