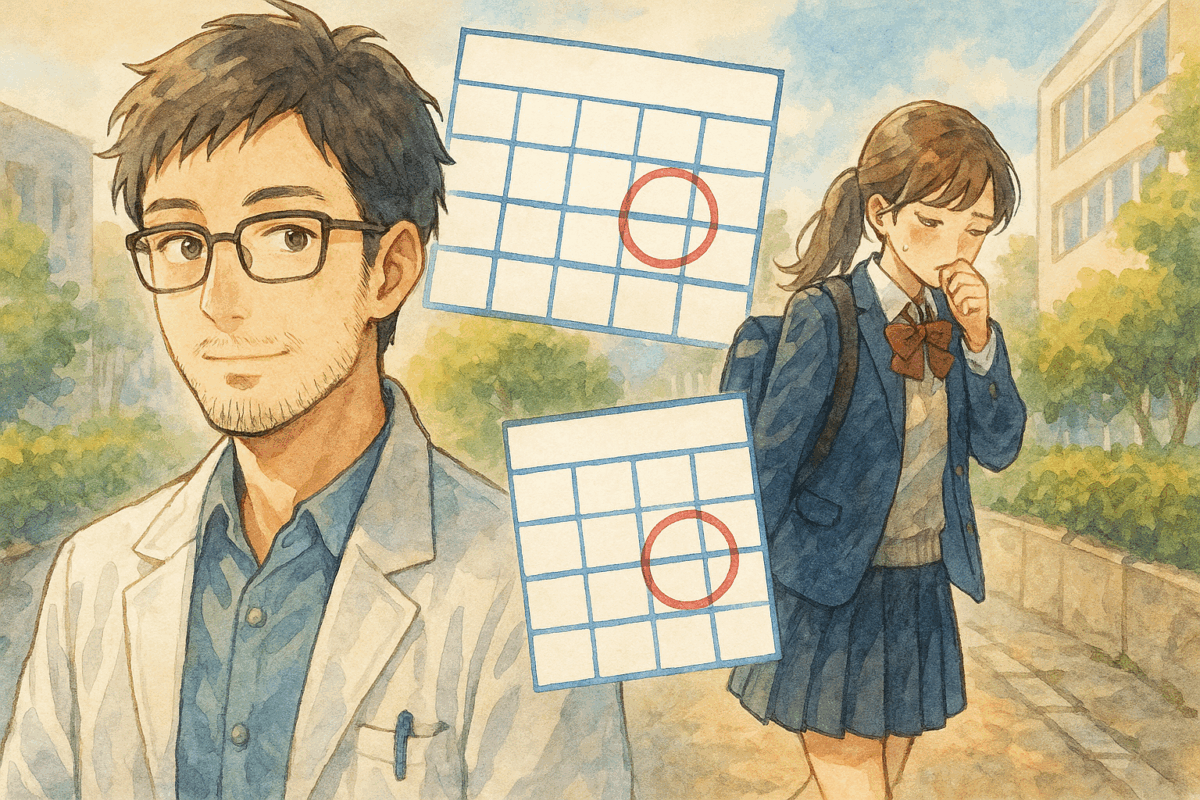

インフルエンザ出勤停止・登校停止:学校復帰の正しい日数を薬剤師が解説!

子どもや自分がインフルエンザにかかると、「いつ学校や職場に戻れるの?」と不安になりますよね。

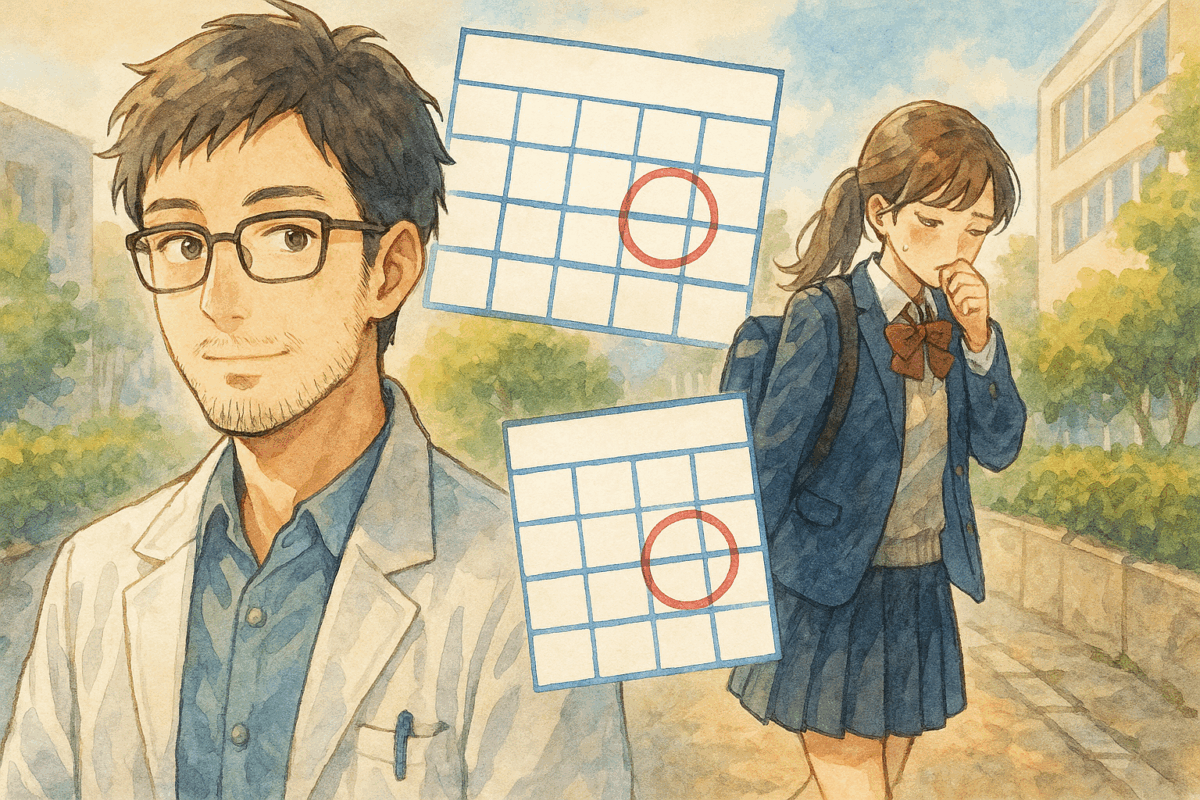

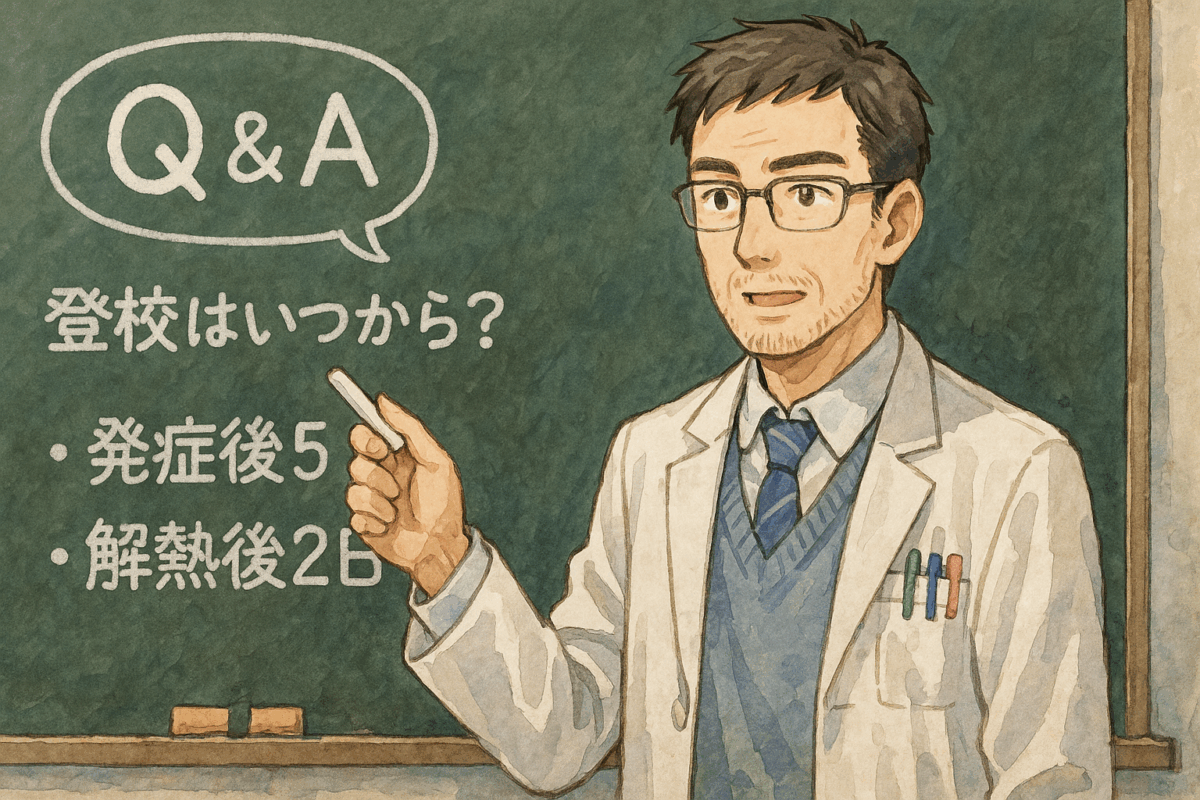

法律では「発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)」と明記されていますが、具体的なカウント方法は意外と分かりづらいもの。

今回は、計算方法の早見表と実例を交えながら、迷わず復帰日を判断できるよう分かりやすく解説します。

第1章|学校の出席停止期間と計算方法

学校の出席停止期間は法律で決まっている

インフルエンザで学校を休む期間は、学校保健安全法施行規則第19条で明確に定められています。

対象は第二種感染症の「インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ等を除く)」で、出席停止の基準は次の2つです。

1. 発症後5日を経過

2. 解熱後2日(幼児は3日)を経過

ここでいう「発症」とは、原則として発熱が始まった日を指し、発熱がない場合はインフルエンザの症状が出た日とされます。

「解熱」は解熱剤を使用せずに平熱に戻り、かつ咳や息苦しさなど呼吸器症状が改善傾向にある状態です。

両方の条件(1かつ2)を満たした遅い日が登校・登園可能日になります。

発症後5日を経過とは?

日数の数え方は現象当日を0日目として、翌日を1日目とします。

5日を経過するとは、5日目が終わった翌日=6日目から条件を満たすという意味です。

例:月曜発症の場合

・火曜:1日目

・水曜:2日目

・木曜:3日目

・金曜:4日目

・土曜:5日目(この日までは休む)

・日曜(6日目)から発症条件クリア

解熱後2日(幼児は3日)を経過とは?

こちらも現象当日を0日目とします。

小学生以上は2日経過=3日目から、幼児は3日経過=4日目から条件を満たします。

例:水曜解熱(小学生以上の場合)

・木曜:1日目

・金曜:2日目(この日まで休む)

・土曜(3日目)から解熱条件クリア

幼児の場合は、金曜が2日目、土曜が3日目なので、日曜(4日目)から解熱条件クリアとなります。

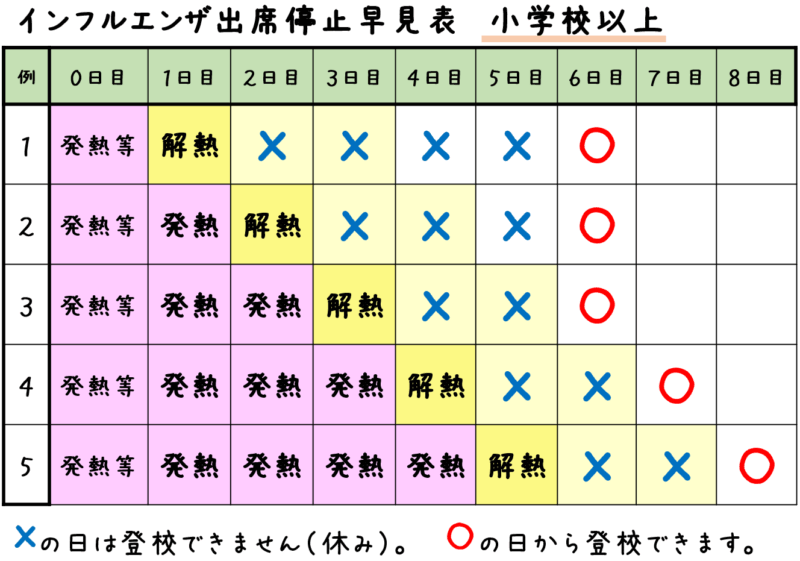

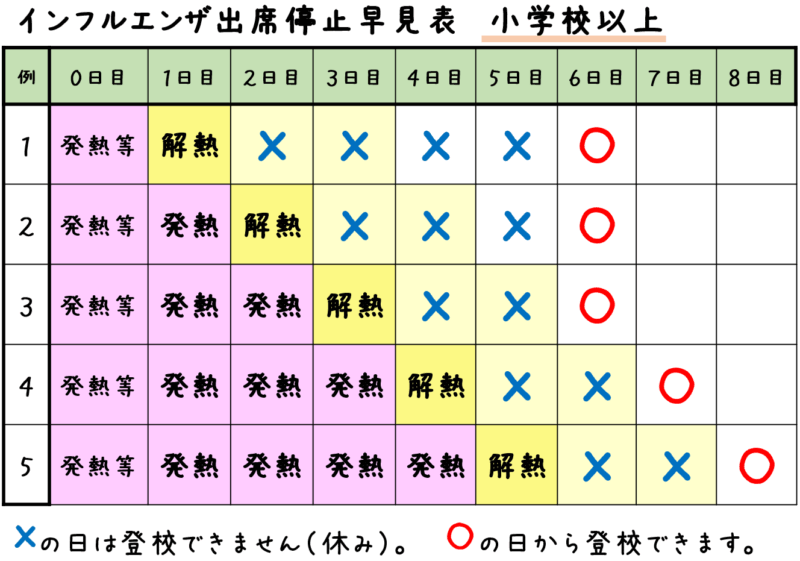

小学生以上の場合の流れ

小学生・中学生・高校生は、発症後5日経過と解熱後2日経過の両条件を満たした日が登校可能日です。

解熱が早かったとしても、発症条件が遅ければそちらに合わせます。

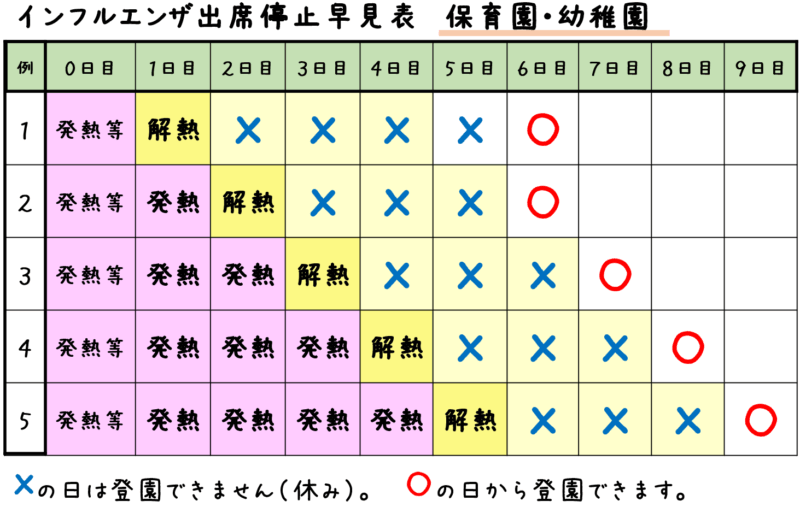

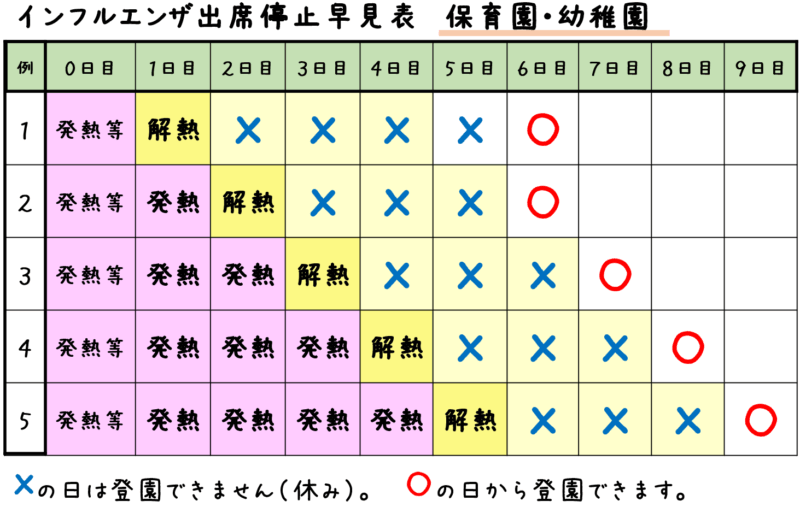

幼児(保育園・幼稚園)の場合の流れ

幼児は解熱後3日経過が必要なため、小学生以上より復帰が遅れるケースが多いです。

発症条件(6日目)と解熱条件(4日目)の遅い方が登園可能日になります。

カウントの基本ルール(共通)

1. 発症日・解熱日は0日目

2. 「〜日を経過」はその日を含めて休む

3. 発症条件と解熱条件、遅い方が復帰日

早見表の使い方

添付のインフルエンザ出席停止早見表(小学生以上・保育園、幼稚園)を使えば、発症日と解熱日を入れるだけで復帰可能日がすぐに分かります。

表を見る前に、このカウントルールを理解しておくと計算がずれる心配がありません。

第2章|インフルエンザ後の職場復帰基準と注意点

職場の復帰基準は法律で統一されていない

学校と違い、社会人の場合は法律で明確に「出勤停止期間」が決められていません。

そのため、会社ごとに規定や運用方法が異なります。

多くの場合は学校の出席停止基準(発症後5日+解熱後2日)を参考にしていますが、必ずしも同じとは限りません。

会社によくある基準例

・学校基準をそのまま適用

・解熱後2日以上経過で出勤OK(発症日カウントなし)

・医師の診断書や治癒証明が必要

・有給休暇扱いになる場合と、病欠扱いになる場合の差

これらは企業の就業規則や産業医の判断により変わるため、必ず所属先の規定を確認することが大切です。

医師の診断を受けてからの復帰が安全

熱が下がって体が楽になっても、体内ではまだウイルスが残っている場合があります。

職場での二次感染防止や、自身の体調再悪化を防ぐためにも、医師の判断を受けてから復帰するのが安心です。

ポイントまとめ

・法律で決まっていないため、会社の規定を必ず確認

・学校基準を参考にする企業が多い

・医師の判断を経て復帰するほうが安全

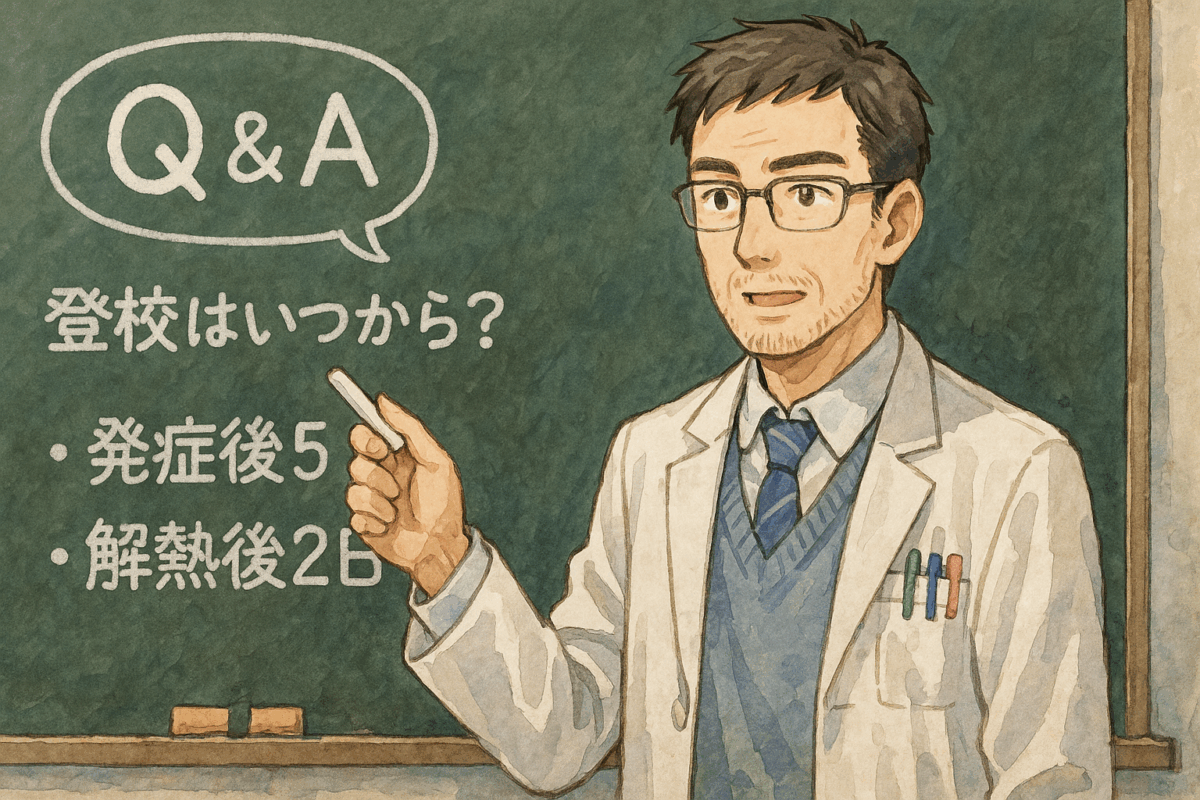

第3章|インフルエンザ復帰に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 家族や同僚が感染している場合、本人は休む必要がある?

症状がなく、インフルエンザの診断を受けていない場合は、学校保健安全法や労働法上の出席停止・出勤停止の義務はありません。

ただし、発症すればその日からカウントが始まります。

職場や学校によっては予防的に休むよう指示されることもあります。

Q2. 発症日があいまいな場合は?

一般的には、発熱などの症状が出た日を発症日としてカウントします。

発熱がない場合は、インフルエンザに特徴的な症状(強い倦怠感、筋肉痛など)が出た日を発症日とします。

診断を受けた際に医師と確認しておくと安心です。

Q3. 医師の診断書や登校許可証は必須?

学校の場合、多くは「登校許可証」または「治癒証明書」の提出が必要です。

職場の場合は、就業規則や社内ルールによって異なります。

必要がないケースでも、提出しておくと復帰判断がスムーズになります。

Q4. 熱がすぐ下がった場合でも同じ日数休むの?

はい。解熱が早くても、「発症後5日経過」の条件は変わりません。

両方の条件(発症後○日・解熱後○日)を満たした日からしか復帰できません。

Q5. 予防接種を受けた場合、期間は短縮できる?

予防接種を受けると症状が軽くなることはありますが、出席停止・出勤停止期間は法律やルール上変わりません。

あくまで基準通りに日数をカウントします。

Q6. 解熱の定義は?

解熱剤を使用せずに平熱に戻り、かつ呼吸器症状が改善傾向にある状態です。

薬で下げた一時的な平熱は「解熱」とはみなされません。

ポイントまとめ

・家族・同僚が感染していても、本人が無症状なら停止義務なし

・発症日は症状が始まった日を基準に

・証明書の有無は学校・職場で異なる

・熱が早く下がっても発症後5日は必ず休む

・予防接種をしても期間短縮はできない

・解熱は薬なしでの平熱+症状改善が条件

まとめ|インフルエンザ復帰の最重要ポイント

・復帰日は法律や園の規定で決まる

インフルエンザは学校保健安全法などにより、出席停止期間が明確に定められている。

・発症日と解熱日、両方の条件を満たす必要がある

どちらか一方だけでは復帰できない。計算例や早見表で確認を。

・迷ったら公式基準と医師の判断を優先

園や学校によって加えて独自のルールがある場合もある。

出席停止期間は“自己判断で短くしない”ことが大切です。

回復が早くても、ウイルスは体内に残っている可能性があります。

感染を広げないためにも、必ず公式基準や医師の指示を守って行動しましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や、登校・出勤日の判断の際にご活用ください。

◆ 公的基準・制度

・厚生労働省|学校保健安全法施行規則第19条

・富士市教育委員会|インフルエンザ出席停止期間早見表