汗・めまい・こむら返り…それ、運動後の脱水サインかも?

「運動したから体調が悪いだけ」と思い込んでいませんか?

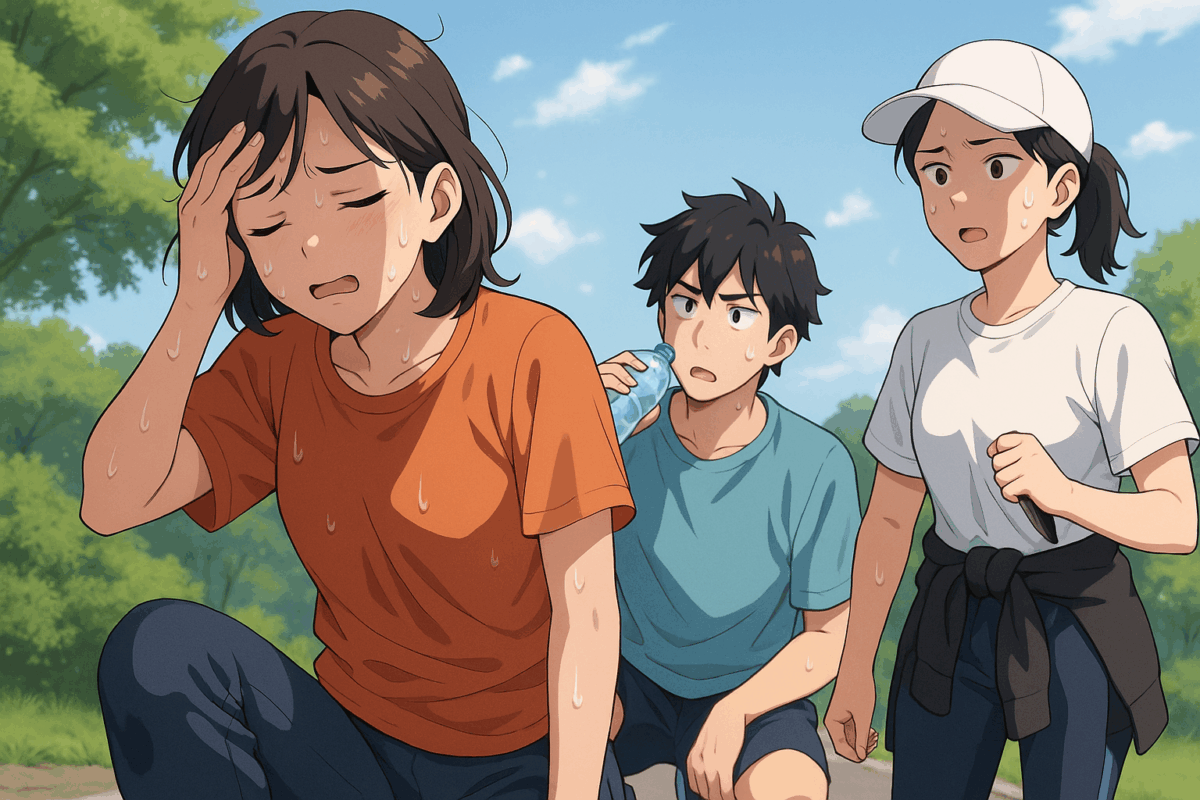

めまいや頭痛、筋肉のけいれん(こむら返り)は、脱水症の危険信号かもしれません。

水だけでなく塩分やミネラル補給も忘れてはいけないポイント。

この記事では、運動時や夏の外出後に注意すべき脱水サインと、経口補水のタイミングを詳しく解説します。

第1章:その体調不良、実は脱水かも?見逃しサインをチェック

「なんかだるい」は脱水のサインかもしれない

夏場や運動のあと、「疲れたなあ」「ちょっとだるいかも」と感じることは誰にでもあると思います。

でもその不調、実は脱水症が始まっているサインかもしれません。

脱水といえば「のどが渇く」「汗が出ない」など、わかりやすい症状を思い浮かべがちですが、

実際にはもっと地味で見逃されやすい体の変化から始まります。

代表的な初期症状には以下のようなものがあります。

・頭がぼーっとする

・足がつる(こむら返り)

・集中力が続かない

・突然の頭痛

・生あくびが止まらない

・明らかな疲労感がある

これらはすべて、体の水分バランスが崩れたときに起こりやすい反応です。

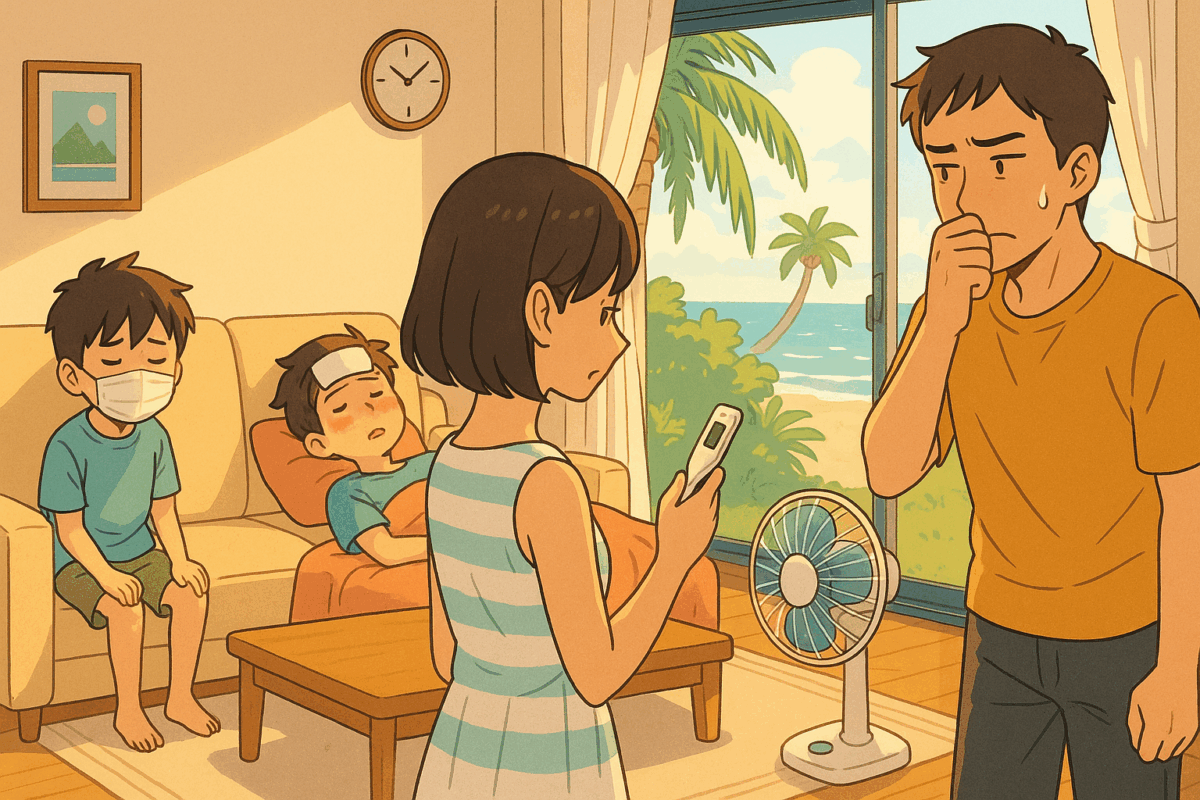

特に高齢者や子どもは、自分で症状に気づきにくい傾向があります。

「かくれ脱水」って何?気づかれにくい脱水症の正体

「かくれ脱水」とは、のどの渇きなど明確な症状が出る前に始まっている軽度の脱水状態のこと。

体内の水分量が1~2%減っただけでも、人はさまざまな不調を感じ始めます。

たとえば高齢者は、加齢により「口渇中枢」が鈍くなっているため、のどが渇いていなくても実は水分が足りていないということがよくあります。

また、子どもは体重に対して水分の占める割合が多く、少しの脱水でも一気にバランスを崩しやすい特徴があります。

さらにやっかいなのが、暑い日や運動の後だと「疲れた」と思い込んで、脱水による不調に気づけないこと。

こうした見逃しが重なると、熱中症や意識障害につながるリスクもあるのです。

家庭でできる!かんたんセルフチェック法5つ

そこで役立つのが、家庭でできる簡単なセルフチェック方法です。

いずれも道具いらずで1分以内にできるものばかりなので、ぜひ習慣にしてみてください。

① 手が冷たい

脱水が進むと、体は生命維持に重要な臓器へ血液を優先的に送り始めます。

すると手足の末端は血流が減り、ひんやりと冷たくなることがあります。

「いつもより手が冷たいな」と感じたら、体の水分が不足しているサインかもしれません。

② 舌が乾いている

舌は水分バランスを反映しやすい部位のひとつ。

口の中の唾液が減ると、舌の表面がカサカサしたり白っぽくなったりします。

舌を鏡でチェックして、表面が乾いていたら要注意です。

③ 皮膚をつまんで戻る時間を見る

手の甲や鎖骨の下など、皮膚を軽くつまんでみてください。

つまんだ形がすぐに戻れば正常ですが、3秒以上かかる場合は脱水の疑いがあります。

これは、皮膚の弾力が落ちている=水分が不足している証拠です。

④ 爪の先を押して色を確認

親指の爪の先を軽く押すと白くなります。

離してから赤みが3秒以上戻らない場合は、血液の循環が悪くなっている可能性があります。

指先の血管は細いため、体の水分状態を敏感に反映する部位です。

⑤ わきの下が乾いている

通常、わきの下は汗でしっとりしています。

しかし脱水が進むと、発汗が止まり、わきの下が乾燥します。

手で軽く触れて、違和感があれば注意しましょう。

「気づけるか」が脱水対策の第一歩

脱水症は、症状が表に出てからだと対応が遅れがちです。

その前段階、「なんとなく体調が変だな」というレベルで気づけるかどうかがカギになります。

今回紹介したセルフチェックはどれも簡単ですが、いざという時に判断材料になる大事なポイントです。

ぜひ家族や自分の健康チェックに取り入れてみてください。

第2章:水分補給のタイミングと飲み方、間違っていませんか?

「喉が渇いた」はもう遅い?

「脱水対策には水を飲めばいい」――たしかにその通りなんですが、実はそれだけじゃ不十分なんです。

というのも、喉の渇きを感じた時点で、体はすでに軽度の脱水状態に突入しているからです。

体液の1~2%が失われると、頭痛や倦怠感、集中力の低下などが出始めます。

汗や呼気などで水分はじわじわ失われていくのに、「のどの渇き」は意外と最後にやってくるサインなんですね。

ベストな水分補給タイミングとは?

水分は「1回にたくさん飲む」よりも、「こまめにちょこちょこ飲む」方が断然効果的です。

体が吸収できる量には限度があるので、一気飲みはかえって無駄になることも。

では、実際どのタイミングで飲むのが良いかというと、以下のような“水分が減りやすい瞬間”を狙うのがポイントです。

✅ 1. 起床直後

寝ている間にコップ1杯〜1.5杯分の水分を失っているとされます。

まずは1杯の常温水や白湯を飲むのが理想的です。

✅ 2. 運動前・運動後

汗で失う量は想像以上。

前後どちらかではなく両方で補給を意識しましょう。

✅ 3. 入浴の前後

入浴中もかなりの水分が奪われます。

湯上がりに麦茶1杯、入浴前に白湯1杯をルーティンにすると安心です。

✅ 4. 就寝前

夜間の脱水を防ぐためにも、寝る前に一口でも飲んでおくと◎。

ただし、トイレが近くなる方は少量を目安に。

自分に必要な水分量、ちゃんと足りてる?

人が1日に必要とされる水分量は、「体重×40ml」が目安とされています。

たとえば体重60kgの人であれば、60×40=約2.4L。

このうち約1Lは食事から自然に摂れているとされるため、残りの1.4Lほどを飲み物で補う必要があるという計算になります。

もちろん、発汗が多い夏場や運動をする日は、これ以上の水分補給が求められます。

逆に「運動してないから今日は水いらないでしょ」というのは、大きな間違いです。

飲み物の選び方にも落とし穴あり!

水分補給といっても、何を飲んでも良いわけではありません。

飲み物によっては、かえって体の水分を奪ってしまうものもあるんです。

◎ 脱水対策におすすめの飲み物

・白湯(ぬるま湯):胃腸にもやさしく、吸収がスムーズ

・麦茶:ノンカフェインで体を冷やしすぎない

・常温の水:体を冷やさずにしっかり水分を補える

△ 脱水対策には不向きな飲み物

・緑茶・コーヒー:カフェインに利尿作用があり、尿と一緒に水分が排出されやすい

・アルコール類:飲んだ分以上に脱水を進めることもあり要注意

水分補給の目的が「脱水対策」であるなら、選ぶドリンクにもこだわりたいところ。

冷えすぎた清涼飲料水も内臓を冷やすので、飲みすぎはNGです。

市販の補水ドリンクってどうなの?

脱水対策に役立つ補水ドリンクは、実はコンビニやドラッグストアで簡単に手に入ります。

スポーツ時、発熱時、下痢のときなどに飲み分けることで、水分と電解質を効率よく補給できるんです。

ただし、どの場面でどれを選べばいいのか迷う方も多いはず。

そのあたりは――

次章で、目的別におすすめの市販ドリンクを詳しく紹介します!

第3章:市販の脱水対策ドリンク、どう選ぶ?特徴と使い分け

水分だけじゃ足りない?補水ドリンクの本当の役割

脱水症の対策として水を飲むのは基本中の基本ですが、それだけでは不十分なケースがあります。

汗や下痢などで失われるのは、水分だけでなく電解質(ナトリウム・カリウムなど)も含まれます。

そのため、水分+電解質をバランスよく補える補水ドリンクの出番になるわけです。

特に、発熱・下痢・大量の発汗時などでは、電解質が一気に失われて脱水症が進行しやすくなります。

そのとき普通の水だけをがぶ飲みすると、体液の濃度バランスが崩れ、水中毒のような状態に近づくことも。

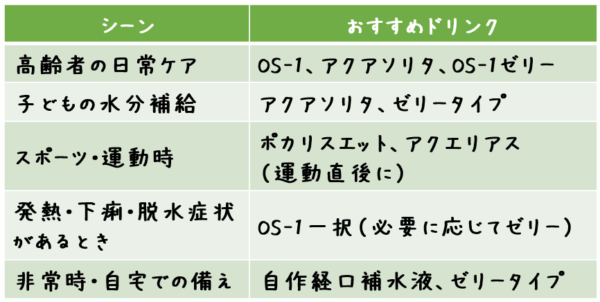

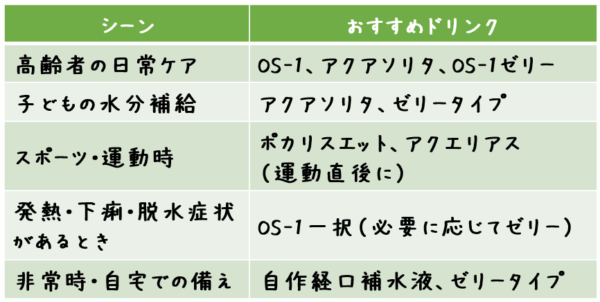

シーン別に選ぶ!市販のおすすめ補水ドリンク5選

ここからは、ドラッグストアやコンビニなどで手に入る代表的な補水ドリンクを、

使うシーンごとに自然な流れでご紹介していきます。

OS-1(大塚製薬)

医療機関でも使用されている経口補水液の定番。

脱水症時の体液バランスに近づけて設計されており、ナトリウム濃度が高めなのが特徴です。

・高齢者の慢性的な水分不足

・発熱や下痢による水分・電解質の大量損失時

・熱中症が疑われるとき

に特におすすめ。甘みは控えめで「おいしくはないけど効く」という声もよく聞きます。

医療的な補水が必要なときの『頼れる一本』です。

アクアソリタ(味の素)

味がやさしく、飲みやすさで選ぶならこれ。

日常的な軽い脱水対策や、子どもにも飲ませやすい設計になっています。

ナトリウム量はOS-1よりやや少なめですが、日常の水分補給や暑い日のお出かけ時には十分。

柑橘系の風味もあり、違和感なく飲めるという点で支持されています。

OS-1ゼリータイプ

飲む力が弱っている方や、むせやすい高齢者・小さな子どもに最適。

スプーンで少しずつ与えることができ、摂取量も調整しやすいのが特徴です。

病後や発熱後の「食べられない・飲めないけど、何か入れておきたい」ときに重宝します。

外出時の携帯にも便利なので、家庭に常備しておくと安心です。

ポカリスエット

言わずと知れたスポーツドリンク。

糖分が含まれているため、激しい運動や大量の汗をかいたときに最適です。

ただし、脱水の初期対応としては糖分が高すぎる場合があるため、

高齢者や日常の水分補給にはやや不向きです。飲みすぎにも注意が必要です。

自作の経口補水液レシピ

緊急時や市販品が手に入らないときは、家庭で簡単に作ることも可能です。

以下の材料を混ぜるだけ:

・水:500ml

・砂糖:20g(大さじ約2)

・食塩:1.5g(小さじ1/4弱)

・レモン汁:少々(飲みやすくするため)

味はややしょっぱいですが、脱水時の補水目的には非常に効果的です。

非常時の備えとしてもおすすめです。

飲み分けのポイントは“体調とシーン”

選び方のコツは、「誰が・いつ・どんな状況で飲むか」。

以下のような分類を参考にしてみてください。

糖分・塩分のとりすぎにも注意!

補水ドリンクは「効く」ものですが、日常的にがぶ飲みするには注意が必要です。

とくに糖分の多いドリンクは血糖値や胃腸にも負担がかかる場合があります。

また、ナトリウム(塩分)も多く含まれるため、高血圧の方や腎機能が気になる方は、医師や薬剤師に相談しながら選びましょう。

脱水症の対策は、単に「水を飲む」だけでなく、体の状態に合った補水方法を選ぶことがカギです。

市販の補水ドリンクも、使い分ければ心強い味方になります。

「自分に合った一本」を、ぜひこの夏から見つけてみてください。

まとめ|脱水サインに気づいて、上手に防ごう

●「なんか変」は脱水の初期サイン:こむら返り・頭痛・だるさは見逃さない

●喉が渇いてからでは遅い:体液1〜2%減でも症状が出ることがある

●水分補給は“こまめに+タイミング重視”で:起床後・運動前後・就寝前が狙い目

●水だけでは不十分なときもある:電解質(ナトリウム)も補うのがポイント

●市販ドリンクは“人・場面で飲み分け”が重要:甘すぎや塩分過多にも注意

「脱水」って言葉だけ見ると、大げさな印象があるかもしれません。

でも実際は、だるい・つる・ボーっとする――そんな“地味な不調”から始まっています。

今回の内容で、「なんかおかしい」を見逃さない目」と「ちょこちょこ飲む習慣」の大切さが伝わっていたら嬉しいです。

自分にも家族にも、できることから少しずつ取り入れていきましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・大塚製薬|OS-1 ブランドサイト(液体・ゼリー含む)

・大塚製薬|ポカリスエット ブランドサイト

・味の素|アクアソリタ 公式サイト(経口補水液)

◆ 公的・医療機関情報

・大塚製薬|脱水・熱中症の見分け方(チェック方法)

・厚生労働省|熱中症予防情報サイト