寒暖差疲労と冬バテの違い|冬に体がだるい原因と薬剤師がすすめる対策

「冬はどうしてこんなに体が重いんだろう」「寝ても疲れが抜けない」

そんな“冬のだるさ”に心当たりはありませんか。

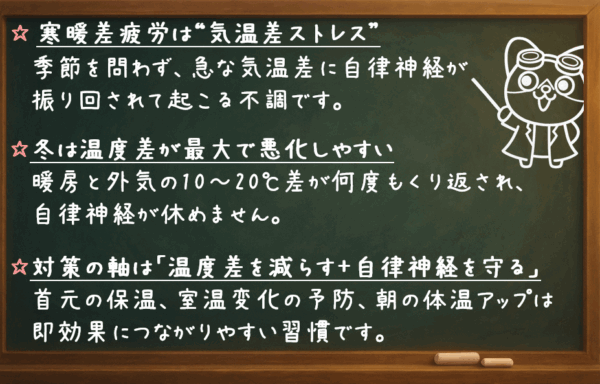

最近では、この状態を説明する言葉として「寒暖差疲労」や「冬バテ」が少しずつ知られるようになってきました。

ただ、用語は知らなくても、症状だけは多くの人が経験しているはずです。

このコラムでは、薬剤師の立場から、寒暖差疲労と冬バテの違い・共通する原因・自宅でできる対策をわかりやすく整理していきます。

第1章|寒暖差疲労と冬バテの“位置づけ”を先に押さえる

寒暖差疲労と冬バテの関係を最初に整理する

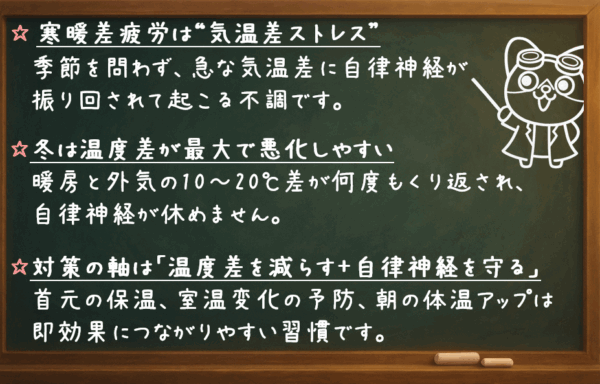

「寒暖差疲労」という言葉はまだ一般的に知られていませんが、内容自体は多くの人が経験しています。

これは 季節を問わず、気温差がきっかけで起こる自律神経の疲労反応 のことです。

一方で「冬バテ」は、冬という季節特有の環境ストレス(冷え・日照不足・生活リズムの乱れなど)が重なって生じる、より広い範囲の不調を指します。

そして冬バテの中には、冬ならではの気温差によって生じる “冬の寒暖差疲労” が含まれることがあります。

整理すると、次のような関係になります。

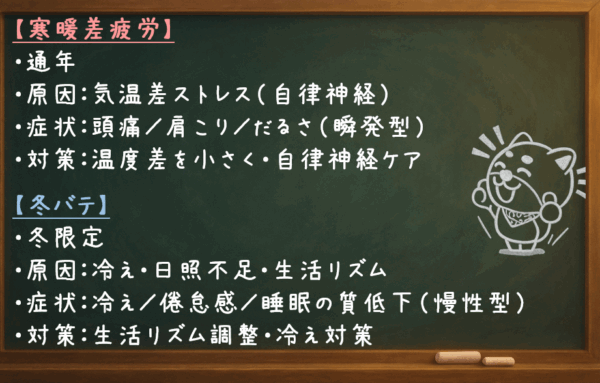

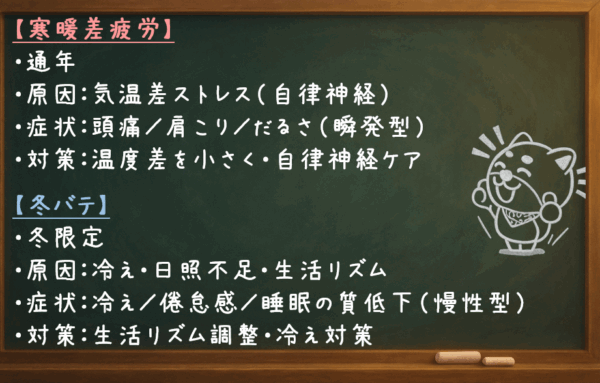

寒暖差疲労:季節を問わず気温差で起こるストレス反応

冬バテ:冬限定の総合的な疲労状態

冬の寒暖差疲労:冬バテの構成要素にもなる

今回のコラムでは、冬バテ全体ではなく 「寒暖差疲労そのもの」に焦点を絞って深掘り します。

寒暖差疲労とは(自律神経の瞬発疲労)

寒暖差疲労の中心にあるのは、体温を調整するための 自律神経の“急な切り替え” です。

寒い場所では血管を縮め、暖かい場所では血管を広げる──この動きを何度も繰り返すと、自律神経の負担が一気に増えてしまいます。

頭痛・肩こり・だるさといった不調は、この切り替え作業の“瞬発的な疲労”の現れです。

この現象は冬だけでなく、

・春や秋の気温差

・夏の冷房の効いた室内と外気の差

でも同じように起こるため、季節を問わない不調ともいえます。

なぜ冬に寒暖差疲労が悪化しやすいのか

寒暖差疲労は年中起こりますが、特に冬は症状が強くなりやすい傾向があります。

もっとも大きな理由は、室内と外気の気温差が一年を通して最大になるためです。

・暖房の効いた室内(20〜25℃)

・冬の屋外(0〜10℃)

この差が10〜20℃になることも珍しくありません。

出勤、昼休み、買い物、帰宅──一日の中で何度も気温差にさらされるため、自律神経が休むタイミングがなくなります。

さらに、冬は厚着の脱ぎ着だけでも体温調整が働くため、自律神経の切り替え回数が自然と増えてしまいます。

寒暖差疲労と冬バテの違いを整理

両者の違いを明確に理解できるように、特徴をまとめました。

寒暖差疲労は“原因がハッキリしている”ため、対策も絞りやすくなります。

次章では、寒暖差疲労を見極めるためのセルフチェックと、メカニズムの深掘りに進みます。

第2章|寒暖差疲労を見極める:セルフチェックとメカニズム

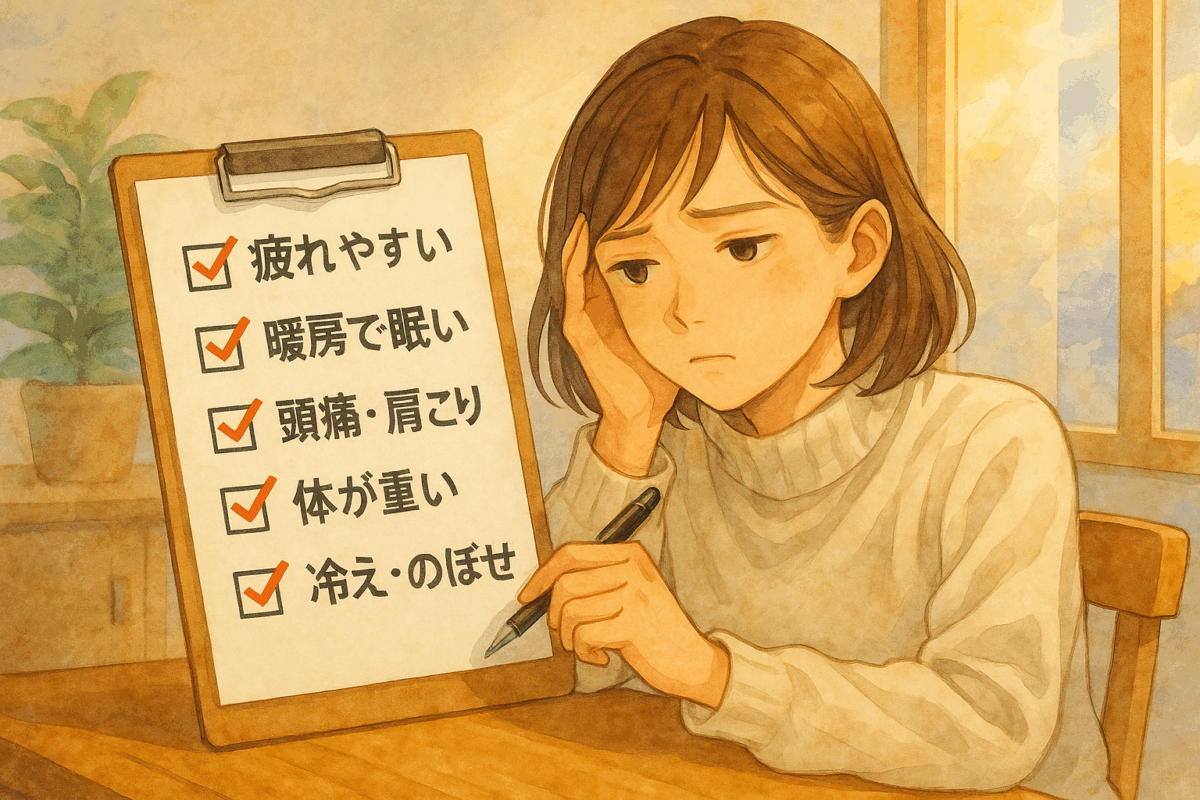

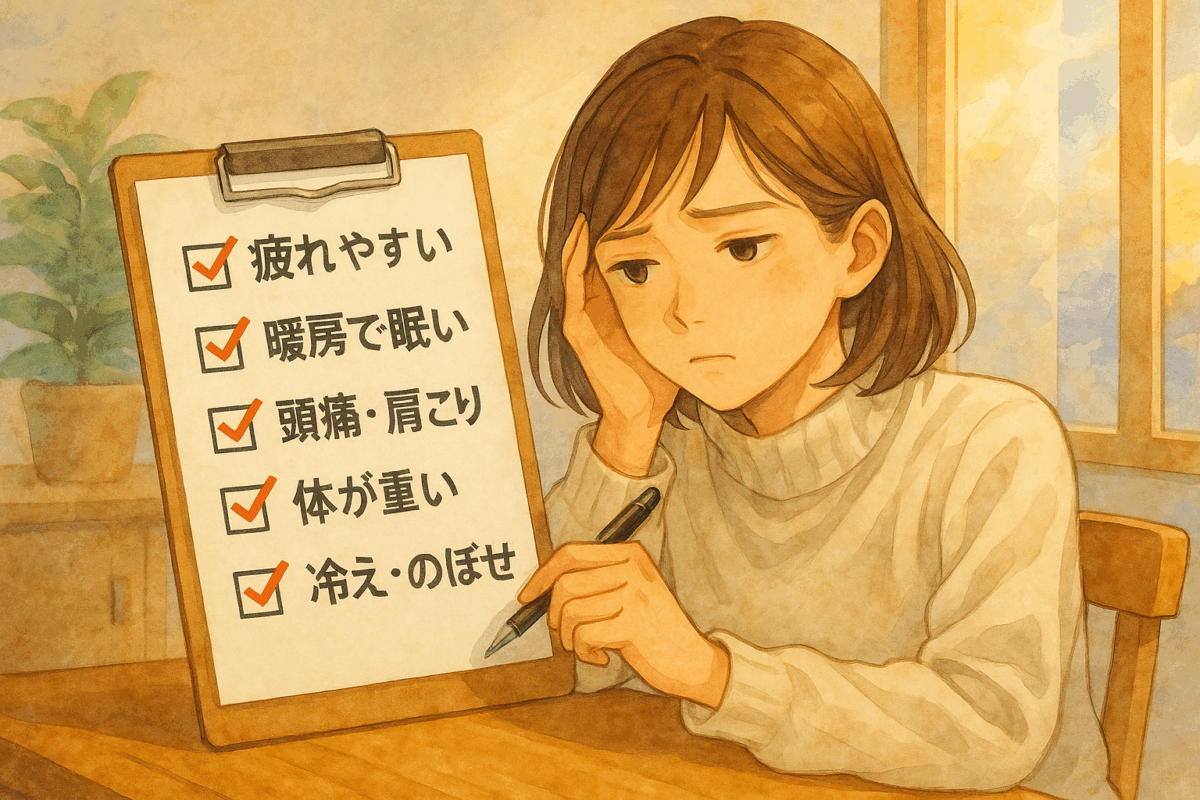

寒暖差疲労チェックリスト(瞬発型の特徴)

寒暖差疲労は、「気温差が起点(トリガー)」になって症状が出るのが一番の特徴です。

まずは、次の5つの中で当てはまるものがあるか確認してください。

□ 温度差がある場所に行くと急に疲れやすい

暖かい部屋から寒い屋外へ出た瞬間、ズシッと体が重くなるタイプです。

血管が急激に収縮するタイミングで自律神経に負荷がかかり、瞬間的に疲れが出ます。

□ 暖房の効いた室内で、急に眠くなる

暖房は体を温めてくれますが、「急に温かくなる環境」は副交感神経が優位になり、強めの眠気が出ることがあります。

この切り替え疲れも寒暖差疲労のサインです。

□ 頭痛や肩こりが、外に出るたびに悪化する

気温差による血管の収縮・拡張が刺激になり、鉄板のような肩こりやズキッとした頭痛につながります。

□ 外に出るたびに体が重くなる

朝の玄関を出た瞬間に「今日しんどいな…」と感じる場合は典型的です。

□ 冷えと“のぼせ”が同時に出る

「手足は冷たいのに顔だけほてる」

これは温度差に自律神経が追いつかず、血流が乱れたサインです。

寒暖差が体を疲れさせる医学的メカニズム

寒暖差疲労は「気温差 → 自律神経の瞬発的な負担」という、シンプルで確定的な仕組みで起こります。

医学的には次の3つが大きく関わります。

1. 自律神経のスイッチ切替が頻発する

寒い場所で交感神経、暖かい場所で副交感神経。

このスイッチが短時間で何度も入れ替わるため、自律神経がオーバーワーク状態になります。

2. 血管運動反射(血管の収縮・拡張)の疲弊

血管が急に縮んだり広がったりすると、それだけでエネルギー消費が増えます。

これが寒暖差疲労の“瞬間的なだるさ”の正体です。

3. 気温差という刺激そのものがエネルギーを消費する

体温調節のためにエネルギーを優先的に回すので、筋肉・脳・内臓の“元気”が一時的に不足します。

その結果、なんとなくの倦怠感が出やすくなります。

冬の日常が“寒暖差疲労のトリガー”になりやすい理由

冬は寒暖差疲労がもっとも強く出やすい季節です。

理由を一言でまとめると、1日の中で気温差にさらされるイベントが多すぎるからです。

・暖房 ↔ 外気で“短時間に大きな温度差”が生じる

20〜25℃の室内から、0〜10℃の屋外へ。

10〜20℃の温度差に自律神経がいきなり対応するため、負担が一気に増えます。

・朝、昼、夕で環境が全く違う

朝は冷え込み、昼は日差しで暖かく、夜はまた一気に冷える。

冬はこのアップダウンが激しく、調整が終わらないまま次の変化が来ます。

・通勤、帰宅の“反復”が負荷を積み重ねる

冬の通勤だけでも、

玄関 → 外 → 電車 → 暖房の効いた車内 → 改札 → 職場、と何回も温度差にさらされます。

これを毎日繰り返すので、疲れが蓄積しやすくなります。

冬は気温自体が低いだけでなく、「気温差の数」×「幅」×「頻度」 が大きくなるため、寒暖差疲労がピークに達しやすい季節です。

第3章|薬剤師がすすめる“寒暖差疲労だけに効く”専門対策

寒暖差疲労は、原因が“気温差による自律神経の負担”にほぼ絞られるため、対策もシンプルで的確に行いやすいのが特徴です。

ここでは、薬剤師として 「寒暖差疲労だけに合うケア」 を厳選して紹介します。

① 温度差を小さくする生活テク(核心対策)

寒暖差疲労の根本原因は「急な温度変化」です。

なので、まずは “幅を減らす”=温度差を小さくすることが一番の近道になります。

・室温の急変を防ぐ

暖房を急に強くしたり、消したりすると温度差が大きくなります。

目安として20〜22℃くらいの“暑すぎない暖房”の方が体が安定しやすい印象です。

・脱衣所、洗面所のプチ暖房

風呂前後の温度差は想像以上に負担になります。

小型ヒーター一つで、寒暖差の衝撃がかなり変わります。

・「首、手首、足首」の3首保温

ここは血管が集中しているため、温めると寒暖差のショックを和らげやすい部分です。

マフラーやアームウォーマーは、ちょっとした移動が疲れるタイプと相性が良いです。

・外出前の“プレ温め”

外に出る前に白湯を飲む、肩を軽く回す、深呼吸を数回する。

これだけで体温も自律神経も“準備モード”に変わります。

・防寒具は段階的に脱ぎ着する

急に着たり脱いだりすると、それだけで体が戸惑います。

玄関で一気に脱ぐのではなく、建物に入ってから段階的に調整する方が体に優しいです。

② 自律神経の“寒暖差耐性”を高める方法

寒暖差に強い人と弱い人の差は、“切り替え耐性”にあります。

これは生活習慣の中で少しずつ整えていけます。

・朝の体温アップルーティン

起きたら

・白湯

・カーテンを開けて日光

・肩回し

これだけで体温と自律神経の起動がスムーズになります。

・首肩の温熱ケア

温かいタオルを首や肩に乗せると、血流のスイッチが整い、外の冷気に当たったときの衝撃が減ります。

・深呼吸で副交感神経を整える

急な気温差で自律神経が乱れやすい方は、外に出る直前の深呼吸が有効です。

3回ゆっくり吸って吐くだけで、切り替えが緩やかになります。

・軽い運動で血管の反応性を整える

散歩や軽めのストレッチで十分です。

血流のリズムが整うと、寒暖差の負担が自然と軽くなる感覚があります。

③ 寒暖差疲労に合うドラッグストアアイテム(薬剤師視点・4点厳選)

※以下の商品リンクはアフィリエイト広告を含む可能性があります。

(商品自体の効果効能を保証するものではありません)

寒暖差疲労は、自律神経・血流・冷えの3つが関係するため、

“しくみ”に合ったアイテムを選ぶ とケアがしやすくなります。

・ビタミンB群(エネルギー代謝サポート)

おすすめ:アリナミンEXプラスα

寒暖差で自律神経が働くとエネルギーの消費が増えます。

ビタミンB群は、そのエネルギー変換を支える栄養素で、だるさ・肩の重さに悩む方が選ぶ場面が多い印象です。

・炭酸入浴剤(血流を整えたい場面で使いやすい)

おすすめ:きき湯(炭酸ガス)

炭酸ガスは皮膚から吸収されると血流がなめらかになり、

寒暖差で“ギュッ”と固まりやすい肩や首の違和感がほぐれやすくなります。

・温熱シート(局所の温め)

おすすめ:めぐりズム 蒸気の温熱シート

首や肩をじんわり温め、外気との気温差の衝撃をゆるやかにするのに使いやすいアイテムです。

とくに肩こり・頭の重さを感じやすい方と相性が良いです。

・漢方:当帰四逆加呉茱萸生姜湯

おすすめ:クラシエ漢方 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス錠

冷えに弱く、末端が冷えやすいタイプに向けて作られた漢方です。

気温差による“底冷え感”を抱えやすい方が選ぶことがあります。

④ 今日からできる寒暖差疲労3ステップ改善プラン

迷ったら、まずはこの3つだけでOKです。

寒暖差疲労は“やることを絞る”方が続きやすいです。

【朝】 白湯+肩回しで体温UP

外出前の寒暖差に備えて、体温を少しだけ上げておきます。

【昼】 短時間の外気 exposure(慣れる練習)

昼に少し外へ出て、ゆっくり深呼吸。

寒暖差に慣れる“切り替えの練習”になります。

【夜】 炭酸入浴 → よく眠る準備

血流を整えておくと、翌朝の寒暖差のショックが和らぎます。

第4章|寒暖差疲労Q&A

Q1. 寒暖差疲労と風邪はどう見分ける?

A:発熱・喉の痛み・黄色い鼻水がないなら寒暖差疲労の可能性が高いです。

寒暖差疲労は感染ではなく、自律神経の乱れによる不調 が中心。

一方、風邪は 発熱や喉の痛みなど“炎症のサイン” が手がかりになります。

Q2. 寒暖差疲労はどのタイミングで病院に行けばいい?

A:強い症状や2週間以上続く疲労がある場合は受診がおすすめです。

寒暖差疲労は 数日〜1週間の波 で落ち着くことが多いです。

長引いたり強い症状があるときは、別の原因の確認 が必要になります。

Q3. 頭痛・肩こり・めまいは寒暖差疲労と関係する?

A:関係します。温度差による血管の変化が症状につながります。

急な気温差で血管が 急に収縮・拡張 し、頭痛・肩こり・めまいが起こりやすくなります。

寒暖差疲労でよく見られる組み合わせです。

Q4. 女性の体調(生理・PMS)と寒暖差疲労は関係ある?

A:あります。女性ホルモンの変動は自律神経とつながっています。

PMS期・生理前は自律神経が揺らぎやすく、気温差の刺激に敏感 になります。

そのため、だるさ・冷え・イライラが 寒暖差のストレスと重なって強く出る ことがあります。

Q5. 今日からできる“寒暖差疲労1日のルーティン”は?

A:朝は白湯、昼は外気に触れる、夜は炭酸入浴の3つだけでOKです。

この3つは続けやすいのに、自律神経の切り替えを整える基本 がしっかり入っています。

夜の炭酸入浴は翌日の寒暖差への “切り替えやすさ” をつくります。

まとめ|寒暖差疲労の本質を3つだけ

寒暖差疲労は「原因がわかりやすい」タイプの不調なので、取るべき行動もシンプルで、今日から変えられる部分が多いです。

まずは “ひとつだけ” でいいので温度差を意識してみてください。

首を冷やさない、部屋を急に暖めすぎない──これだけでも体がかなりラクになります。

「最近だるいな…」の裏側に寒暖差が潜んでいること、実は本当に多いですよ。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の 公式情報のみ を参考にしています。

気温差による体調管理や商品選びの確認にお役立てください。

◆ メーカー健康情報(寒暖差疲労・冬バテの基礎解説)

・沢井製薬|夏だけではない!寒い時期にも油断大敵、“冬バテ”に注意

・アリナミン製薬|寒暖差疲労とは?

・大正製薬|冷房病にご用心!