冬季うつとは?冬の体調不良・冬バテとの違いと改善策を薬剤師が徹底解説

冬になると、気分の落ち込みや強い眠気、やる気の低下が続く…。

「毎年冬はこうなるから仕方ない」とあきらめていませんか?

その不調は、実は“冬季うつ(季節性情動障害)”である可能性があります。

冬季うつは、日照時間の減少によるセロトニン不足とメラトニン過剰が深く関係しており、冬バテや通常のうつ病とは症状や対策が異なります。

本記事では、冬季うつの特徴、症状、改善方法、病院へ行くべきタイミングまで、薬剤師としてわかりやすく解説します。

第1章|冬季うつ・冬バテ・冬の体調不良の原因と違い

冬季うつ(季節性情動障害)とは?

冬になると「気分が沈む」「やる気が出ない」「朝がとことんつらい」。

薬局に立っていると、冬だけこうした相談が一気に増えることがあります。

これらに共通しているのが 冬季うつ(季節性情動障害:SAD) という状態です。

冬季うつは、秋〜冬にうつ症状が強まり、春〜夏に自然と軽くなる“季節パターン”があるのが特徴になります。

通常のうつ病とは症状の出方が異なる部分もあり、以下のような変化が手がかりになります。

・寝ても眠い(過眠)

・甘い物、炭水化物への強い欲求(過食)

・無気力、集中力の低下

・極端に朝が起きられない

こうした特徴が毎年のように同じ時期に出る場合、冬季うつの可能性はさらに高まります。

冬季うつの原因(光・ホルモン・体内時計)

冬季うつの根本にあるのは、光不足による脳内ホルモンの変化です。

これは世界中の臨床データでも一貫して示されています。

1. セロトニンの働き低下

日照時間が減ることで、気分の安定に関わる「セロトニン」の働きが弱まり、前向きさが出にくくなります。

2. メラトニンの過剰

冬は暗い時間が長いため、睡眠ホルモン「メラトニン」が昼間にも影響しやすくなり、強い眠気につながります。

3. 体内時計のズレ

光量が不足すると、体内時計のリセットが弱まり、

「昼に力が出ない」「朝のスイッチが入らない」という状態が起こりやすくなります。

光とホルモンの変化は、冬季うつの中心的なメカニズムとして信頼性の高い要素です。

冬バテとは?自律神経から見る冬の体調不良

もう一つ、冬に増える“なんとなく不調”が 冬バテ です。

冬バテはうつ病ではなく、寒さ・寒暖差・自律神経の疲労が中心になります。

こんな症状が特徴的です。

・だるさ

・頭痛

・肩こり

・冷え

・寝つきの悪さ

これは、寒さで血管が縮み、血流が落ちることで“疲れやすさ”が続く反応です。

特に冬の「室内あったかい → 外寒い → 室内あったかい」が繰り返されると、自律神経がオーバーワークになりやすくなります。

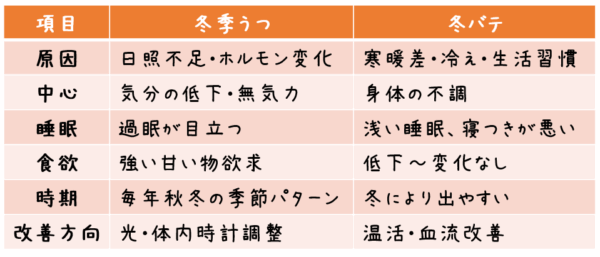

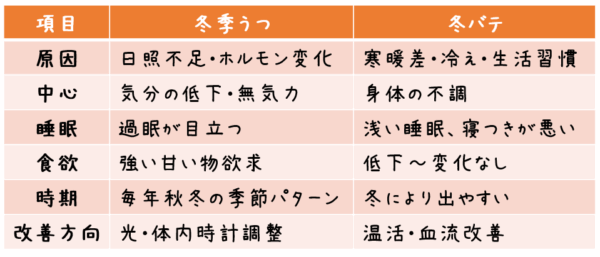

冬季うつと冬バテの違い

冬季うつと冬バテは、原因も症状の中心もまったく異なります。

冬季うつでは「寝ても眠い」「甘い物ほしい」が分かりやすいサインになりやすいです。

「ただの不調」と「受診の目安ライン」の境界

冬は誰でも多少の不調は出ますが、

どこからが“冬季うつレベル”なのか判断が難しいところです。

次のうち 2つ以上が2週間以上続く場合は冬季うつのサインとして扱われています。

・どんな活動にも興味が持てない

・寝ても眠い(過眠)

・甘い物・炭水化物の強い欲求

・朝起きられず日常生活に支障

・気分の落ち込みや自己否定感

一方で、

・冷え

・肩こり

・頭痛

・軽いだるさ

あたりなら冬バテに近いケースが多いです。

重要な判断ポイントは、「毎年同じ季節に繰り返しているかどうか」です。

季節性がある場合は、冬季うつの可能性が高くなります。

第2章|冬季うつと冬バテの対策・セルフケア・受診の目安

今日からできる冬季うつの改善策(光・運動・食事)

冬季うつでは、光・生活リズム・運動・食事 の4つが改善の柱になります。

これらは医学的にも根拠が示されており、「まず取り組むべき順番」として位置づけやすい要素です。

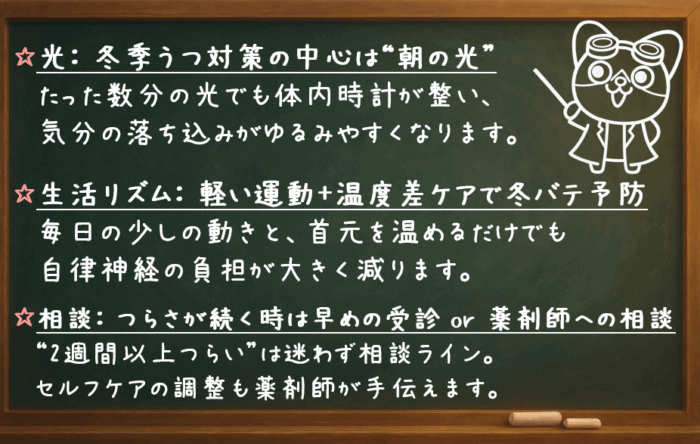

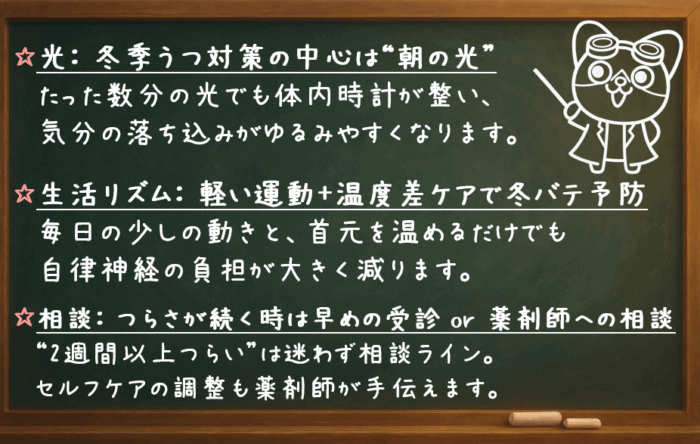

朝の光を浴びる:最優先のセルフケア

冬季うつの根本である「光不足」を補うため、朝の光を浴びる習慣が重要になります。

・起きたらすぐカーテンを開ける

・窓際で数分過ごす

・軽く外に出る(5分の散歩でも十分)

これだけでも、セロトニンとメラトニンの働きが整いやすくなります。

光が入りづらい部屋では、照明の位置・種類を工夫するだけでも体内時計のリズムが整いやすくなります。

軽い運動:やる気の“土台づくり”

冬季うつのときは「やる気が出ない→動けない→さらに気分が落ちる」というループが起こりやすいです。

実は、軽い運動そのものが“やる気の材料であるセロトニン”の活性に関わるため、運動が気分改善の土台になります。

・5〜10分の外歩き

・室内の軽いストレッチ

・ラジオ体操の一部だけ

“短時間でもOK” がポイントです。

連日少しずつ続けるのが、脳と体にとって負担のないやり方です。

食事:脳の材料を補う食べ方

冬季うつで多い「甘いもの欲求」は、脳のエネルギーが不足している状態でも起こります。

以下を意識すると、エネルギーの波が安定しやすくなります。

・魚(EPA・DHA)

・卵

・大豆、豆類

・バナナ

・発酵食品

とくに 朝にたんぱく質を入れる と、午前の脳の動きが安定します。

冬バテ対策として有効な生活習慣

冬バテは「自律神経の疲れ」が中心なので、温める・整える・リズムを緩めることが効果的です。

温活:首・手首・足首を中心に

この3つは“太い血管が通る部位”なので、ここを温めると全身の血流がよくなります。

・湯たんぽ

・保温スカーフ

・レッグウォーマー

特に冬は首の後ろを温めるだけでも、肩まわりの緊張が軽くなります。

ぬるめの入浴(38〜40℃)

冬になると「熱い湯で一気に温まりたい」となりがちですが、

自律神経を整えるには ぬるめでゆっくり がベストです。

寒暖差を小さくする

冬バテは「急な温度差」で強まるので、以下の工夫が役立ちます。

・脱衣所、トイレ、玄関に小型ヒーター

・厚手のスリッパ

・部屋の“風の通り道”を避ける配置にする

ちょっとした寒暖差を減らすだけで、自律神経の負担が一段階落ちやすくなります。

病院受診の目安ラインと診療科の選び方

冬季うつと冬バテは重なる部分も多いため、

どこまでセルフケアで様子を見るべきか迷う人が非常に多いです。

以下に複数当てはまれば受診の検討ライン

・朝起きられず、生活に支障が出ている

・過眠・過食が強い

・楽しめていたことに興味を持てない

・自己否定・不安が増えている

・2週間以上改善しない

ここに当てはまるほど、冬季うつの可能性が強くなります。

受診する診療科

冬季うつを疑う場合 → 心療内科・精神科

身体の症状が中心 → 内科

仕事や学校に支障が出ている場合は、産業医、学校のカウンセラーども活用できます。

冬の不調に対して薬剤師ができるサポート

ドラッグストアは、冬季うつ・冬バテの“最初の相談場所”として機能します。

薬剤師としては、栄養面・生活面の両方から以下のような支援を行います。

■ 栄養面のサポート(冬季うつ寄り)

1. ビタミンD補給

日照不足で不足しやすい栄養を“補う目的”で相談されることがあります。

2. ビタミンB群

エネルギー代謝・神経の働きを支えるため、冬のだるさを感じる人から相談されやすい成分です。

代表的な製品:

※冬季うつ自体を治療するものではありません。

あくまで“栄養を補うサポート”の位置づけです。

3. たんぱく質補給食品

食事バランスを立て直すための補助として提案することがあります。

■ 生活・環境面のサポート(冬バテ寄り)

1. 光環境の調整

朝に光を浴びやすい場所へデスクを移す、レースカーテンを薄くするなどの“できる範囲の工夫”を一緒に考えます。

2. 温感アイテム、入浴アイテム

肩こり・冷え・張りなどがある人には、貼るカイロ・温熱シート・リラックス系入浴剤などを紹介することもあります。

3. 睡眠環境のプチ改善

加湿・室温・寝具など、睡眠リズムを整えやすくする調整についても相談できます。

セルフケアで改善しきれない場合は、医療機関への橋渡し役として薬剤師を利用するのも自然な流れです。

“病院に行くべきか迷う”という相談も大歓迎です。

第3章|冬季うつに関するQ&A(3問)

Q1|冬季うつは再発しますか?防ぐ方法は?

A:再発しやすいタイプの不調です。

ただ、冬が始まる前から光と生活リズムを整えておくと、繰り返しにくくなります。

冬季うつは季節の影響を受けやすく、毎年同じ時期に落ち込む人がいます。

再発を減らすには、11月ごろから光を浴びる習慣を作ることが大きな助けになります。

Q2|在宅勤務で日光を浴びにくい時は?

A:家の中で光を浴びる工夫を作るのが近道です。

デスクの位置や朝の行動を“光のある場所”に寄せるだけで違いが出ます。

窓際で朝の数分を過ごす、カーテンを薄いタイプに変えるなど、

小さな環境調整だけでも体内時計の動きが安定しやすくなります。

Q3|家族やパートナーが冬季うつかも…どう接する?

A:励ましすぎず、日常の負担をそっと減らすサポートが基本です。

気持ちを無理に変えようとすると逆効果になりやすいです。

食事や家事を少し手伝う、朝の光を一緒に浴びるなど、

“静かな支え方”のほうが相手の安心につながりやすいです。

まとめ|冬の不調を軽くする3つのポイント

冬は誰でも調子を崩しやすい季節ですが、

光・生活リズム・ほんの少しの相談の3つだけでも負担はかなり軽くなります。

できるところから1つだけ、ゆるく続けてみてください。

それだけで冬のしんどさが静かに変わっていきます。