インフルエンザ検査はいつ受ける?費用とタイミングを薬剤師が完全ガイド

「この高熱、まさかインフル?」と思ったとき、迷うのが検査のタイミングと費用。

受けるのが早すぎると“陰性”になることもあり、医師の判断にも影響します。

この記事では、現役薬剤師の視点から、インフルエンザ検査はいつ受ければいいのか、保険診療でいくらかかるのか、そして検査の種類や注意点まで、まるっと解説します。

【第1章】インフルエンザ検査ってどんな方法?検査の流れをわかりやすく解説

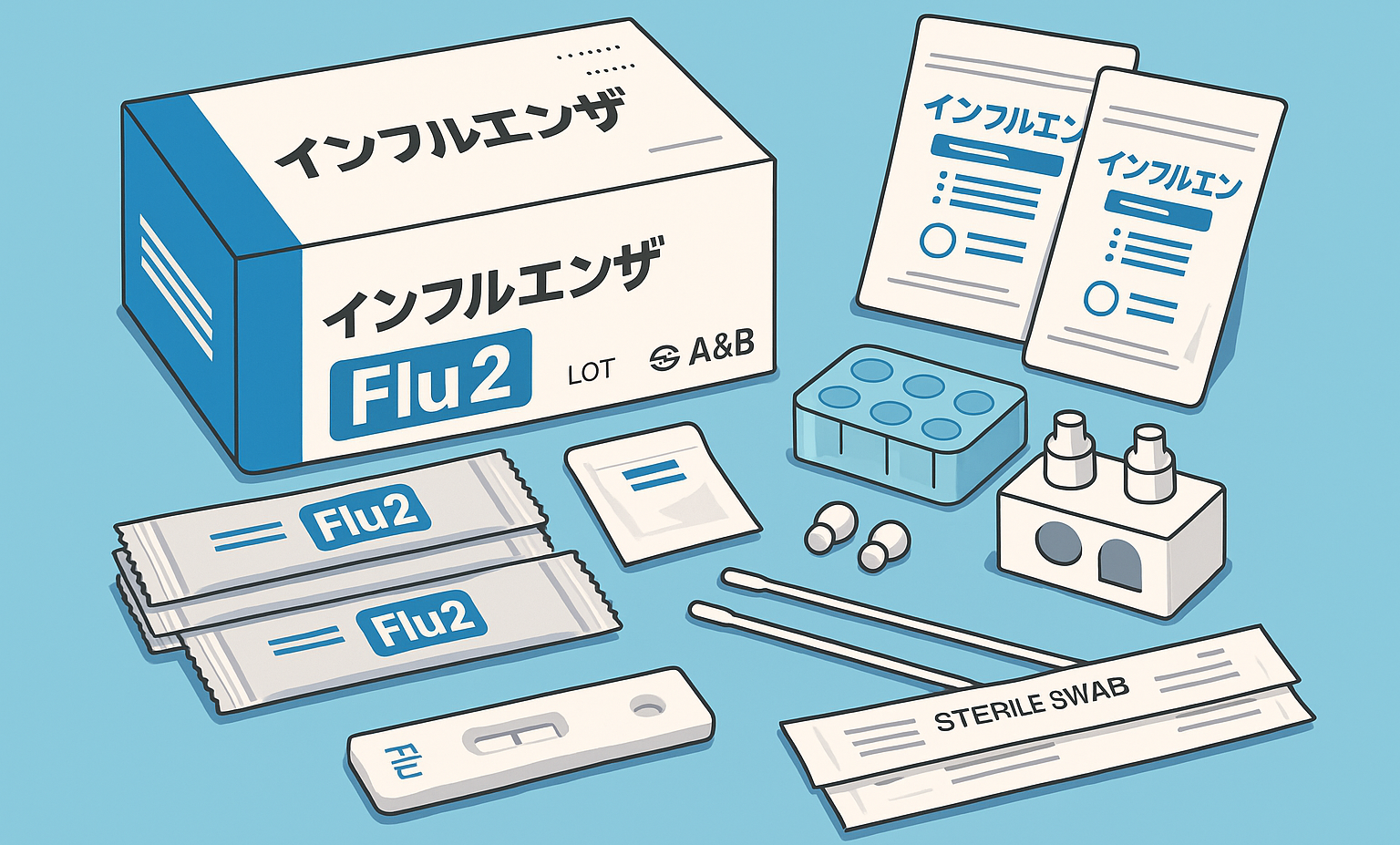

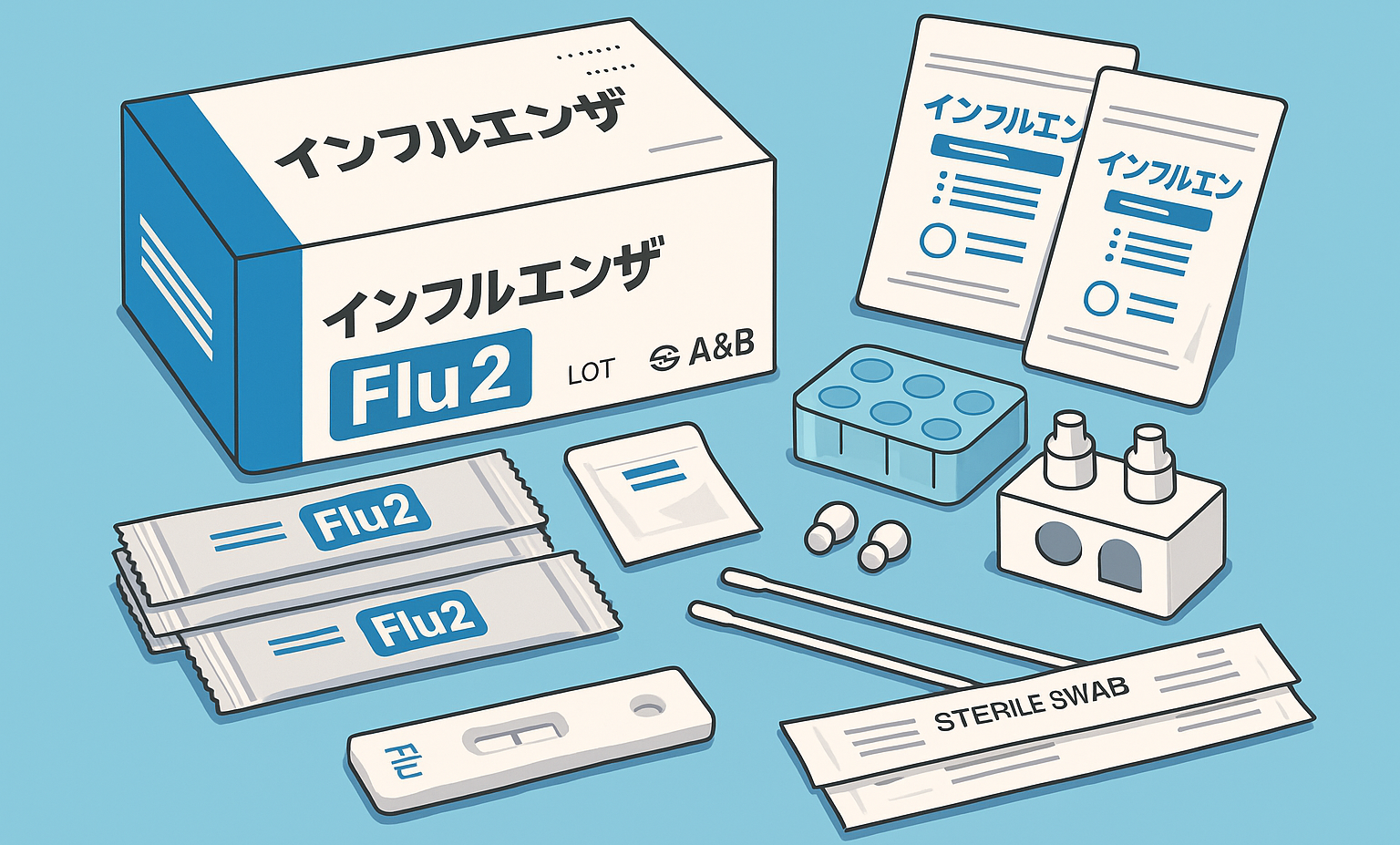

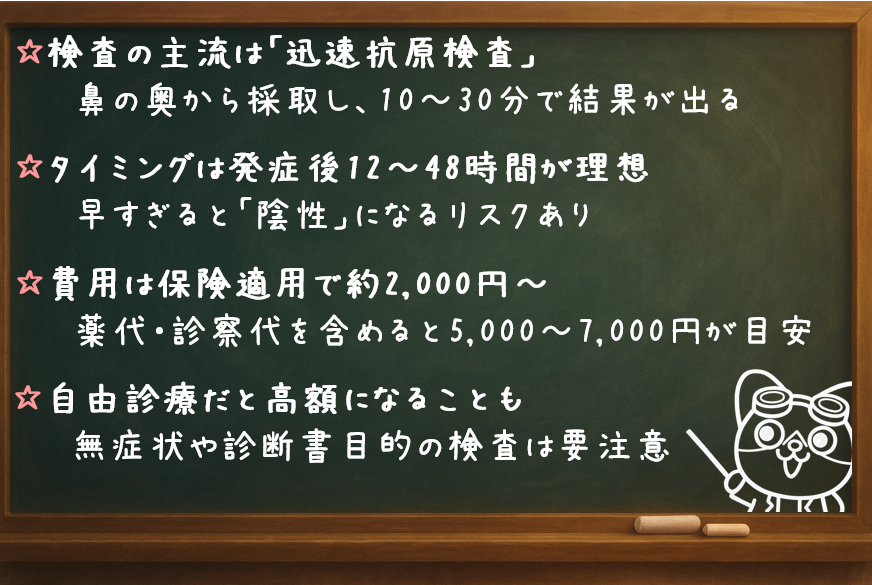

◆ インフルエンザ検査の基本は「迅速診断キット」

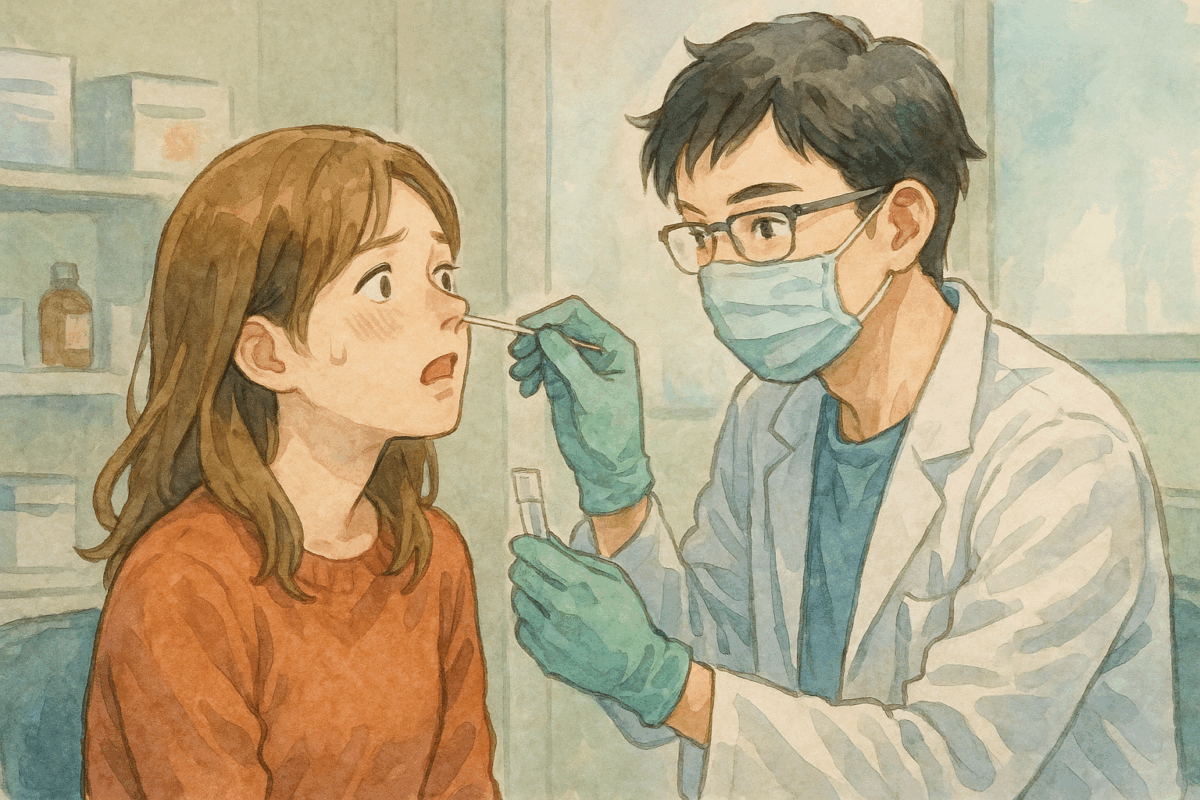

インフルエンザの検査といえば、病院で「鼻に綿棒を突っ込まれるやつだよね」と思い浮かべる方も多いかもしれません。

実際に、現在の外来診療で最も多く使われているのは「迅速抗原検査(イムノクロマト法)」です。

この検査は、鼻の奥(鼻咽頭)から粘液を採取し、そこに含まれるインフルエンザウイルスの抗原を検出する仕組みです。

A型かB型かもその場でわかるという点でも、非常に便利な検査法です。

◆ 鼻に綿棒、ちょっと痛いけど一瞬で終了

この検査、見た目はシンプルですが、綿棒を鼻の奥まで入れるという構造上、それなりに刺激があります。

特に鼻の粘膜は敏感なため、大人でも「うっ…」と目をつむってしまうほど。

ただし、手技自体は数秒で終了しますし、慣れた医師や看護師がやれば一瞬です。

僕も何度か受けましたが、痛みというより「違和感の強いくしゃみが出そうな感覚」に近いです。

小さなお子さんにはやや強い刺激になりますが、ほとんどの医療機関では保護者が付き添って安心させながら対応してくれます。

◆ 所要時間は?何がわかる?

迅速診断キットの最大のメリットはそのスピード感です。

検体採取後、10〜30分程度で結果が出ます。

しかも、検査キットの中には「A型」「B型」を個別に検出できるタイプもあり、

その場で「A型陽性です」とはっきり伝えられることもあります。

ただし、発症してすぐ(たとえば3〜4時間以内など)では、ウイルス量がまだ少なく“陰性”と出ることもあるため、

時間を見極めて検査を行うことが大切になります(これは第2章で詳しく紹介します)。

◆ 保険適用になる条件とは?

インフルエンザ検査は、医師が必要と判断した場合に限り保険適用となります。

つまり、「検査したいからやってください!」と自己判断で受ける場合は、保険が使えず、自由診療扱いになります。

たとえば…

・症状がなく、出勤証明や登校許可のためだけに検査したい

・職場のルールで“とにかく陰性証明が必要”と言われた

・感染はしていないけど、心配だから一応検査をしておきたい

…といったケースでは自費で5,000円以上になることもあります。

反対に、発熱や咳などの症状があり、医師が「インフルエンザの可能性あり」と判断すれば、

保険診療(3割負担など)で検査を受けることができます。

このあたりは意外と知られていないので、診察前に「保険適用になりますか?」と聞いておくのも大切です。

【第2章】検査のベストタイミングはいつ?12〜48時間が勝負!

◆ 発熱直後の検査は正確性に欠ける?

「熱が出たからすぐ病院に行ったのに、検査は陰性だったんです…」

よくある話ですが、これには医学的な理由があります。

インフルエンザウイルスは、感染してから体内で十分に増殖するまでに一定の時間がかかるんです。

つまり、発熱した直後(0〜6時間以内)では、検査でウイルスが検出できないことがあるということです。

この“検出できない陰性”を、医療現場では「偽陰性(ぎいんせい)」と呼びます。

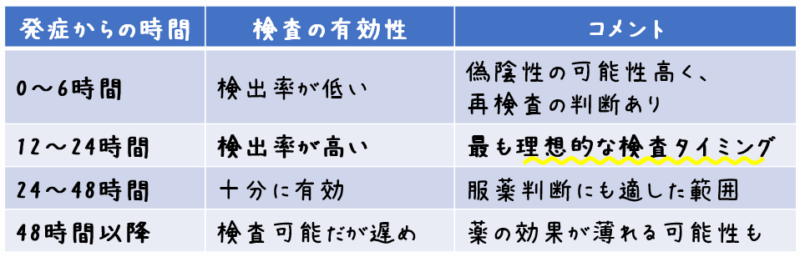

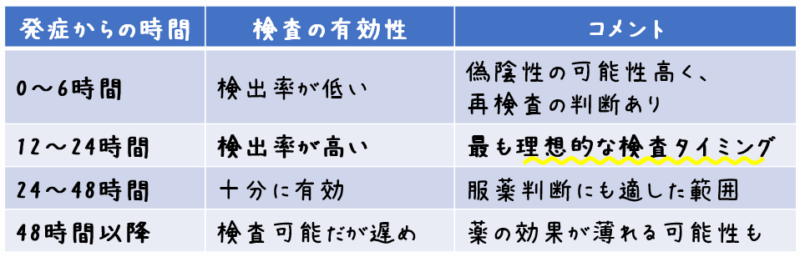

◆ 一番精度が高いタイミングは12〜48時間後

ウイルス量がしっかり増えるタイミング。

それが症状出現後12〜48時間以内です。

この時間帯なら、迅速診断キットでも十分にウイルスを検出でき、「陽性」の正確な結果を得られる可能性が高くなります。

逆に、それより早すぎると見逃す可能性があり、

48時間を過ぎると、薬の投与のタイミングとしてはやや遅くなってしまうというデメリットも。

特に抗インフルエンザ薬(タミフルやゾフルーザなど)は、発症から48時間以内の服用が推奨されているため、

診断もその範囲内で済ませたいところです。

◆ 受診タイミングの目安と例

ここで、検査のタイミング目安を以下のように整理しておきます。

たとえば「夜に38.5℃の熱が出た」という場合、症状が安定していて、特に重症感がなければ、翌朝〜昼にかけて医療機関を受診することで、検査精度の高いタイミングになることがあります。

ただし、体調が急変するリスクや基礎疾患がある場合は、時間に関係なく速やかな受診が優先されます。

無理にタイミングを待つのではなく、症状や状況に応じて医療機関へ事前に相談するのが安心です。

◆ 再検査が必要になるケースとは

「検査が陰性でした」と言われたのに、次の日には咳と高熱が悪化…。

これは早すぎた検査でウイルスが検出できなかったパターンです。

特に小児や高齢者では症状が急変しやすく、最初は軽くてもウイルス量が急に増えることも。

そのため、医師が再検査を勧めたり、検査なしで治療を始めることもあります(診断的治療といいます)。

検査結果だけで「陰性だから大丈夫」と安心せず、

症状の経過と医師の判断を優先する姿勢が大切です。

【第3章】インフル検査はいくら?費用の目安と受診時のポイント

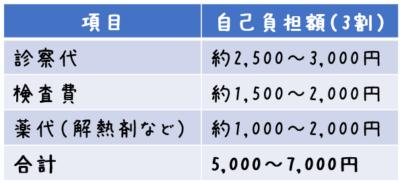

◆ 検査費用の目安(自己負担3割で約2,000円)

インフルエンザの「迅速抗原検査(イムノクロマト法)」は、医師が必要と判断した場合、保険適用になります。

その場合、自己負担3割で約2,000円前後が一般的な目安です。

あくまで「検査そのものの費用」であって、ここに診察代や薬代は含まれていません。

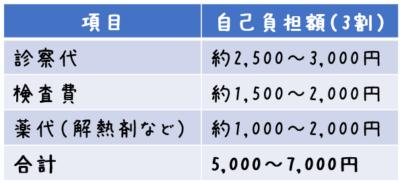

◆ 診察代・薬代含めた合計額は?

実際にかかる費用は「検査費」だけでは終わりません。

診察代、処方された解熱剤や咳止めなどの薬代も合わせると、トータルで5,000〜7,000円程度になるのが現実です。

以下、ざっくりとした目安です。

特に、家族全員で検査を受けると1万円を超えることもあります。

体調不良時に突発的に出費がかさむのは地味につらいポイントです。

◆ 高くなるパターン:自由診療や時間外加算

「えっ、なんでこんなに高いの!?」という声が出るのがこのケース。

たとえば、

・インフルの流行前で、症状が軽いけど“念のため検査しておきたい”と自己希望で行った場合

・出勤、登校証明のために診断書が必要な場合

・深夜、休日の急患センターで受診した場合(保険適用はされるが、時間外加算がかかる)

このようなケースでは、自由診療扱いになる場合や、加算により費用が高額になることがあります。

特に、自由診療になると医療機関ごとに費用設定が異なり、1万円を超えることも全く珍しくありません。

また、診断書の発行には別途1,000〜3,000円程度がかかるため、

「ただの検査のつもり」が予想外の出費になることも…。

保険証を持参するのは当然として、

「これって保険でいけますか?」と確認するのは大切なポイントです。

◆ お金の準備と、診察前に確認すべきこと

発熱でフラフラの状態で受診し、「え、現金足りない…」なんて事態は避けたいところ。

今はクレジットカードやキャッシュレス決済に対応しているクリニックも増えましたが、未対応のところもまだまだ多いです。

念のため、現金で1万円程度の用意があると安心。

また、以下の点は受診前に電話や公式サイトで確認しておくのがスマートです。

・「検査費用の目安(保険適用時)」

・「自由診療になる条件」

・「支払い方法(カード/電子マネー対応)」

・「診断書の発行有無と費用」

小さなことですが、こういう準備があるだけで、体調不良時の不安はぐっと減ります。

【第4章】よくある質問(FAQ)インフルエンザ検査で気になる疑問に薬剤師が回答!

インフルエンザ検査は予約が必要?

事前の電話連絡や予約を推奨します。

インフルエンザの検査は、症状がある場合は当日対応してくれるクリニックも多いです。

ただし、発熱外来や感染症対策のため、事前に時間帯を分けていたり完全予約制にしている医療機関もあります。

直接行っても「今日は診られません」と断られるケースもあるため、必ず事前に電話やWebで確認することが確実です。

検査結果は10〜30分ほどで出るため、連絡→受診→診断→必要な薬の処方まで、1日で完結できることがほとんどです。

痛い?子どもでも大丈夫?

検査は鼻の奥に綿棒を入れて粘液を採取する迅速抗原検査(イムノクロマト法)が主流です。

所要時間は数秒程度。くすぐったくて涙が出るような刺激がありますが、強い痛みではありません。

ただし小さなお子さんはびっくりして泣いてしまうことも。

医療者が上手に声かけしながら対応してくれますので、保護者の付き添いと励ましがポイントです。

陰性でもインフルエンザの可能性はある?

あります。

発症から時間が経っていなかったり、ウイルス量が少ない場合は陰性と出てしまうことがあります。

特に発熱から6時間以内の検査は“偽陰性”の可能性があるため、症状や経過からインフルエンザと判断することも。

医師は「検査結果」+「症状」+「流行状況」を総合的に見て診断を行います。

保険は使える?自由診療との違いは?

医師が必要と判断した検査であれば保険適用となり、自己負担は3割でおよそ2,000円前後です。

一方、「診断書のために陰性証明が欲しい」「無症状だけど不安だから検査したい」など、患者の希望で行う検査は自由診療になる場合もあります。

この場合は全額自己負担となり、費用は医療機関ごとに異なります(5,000〜10,000円程度)。

検査前にしておくべき注意点は?

検査直前にうがいや点鼻薬の使用は避けましょう。

検体が流れてしまい、正確な結果が出にくくなる可能性があります。

また、マスク着用はもちろん、できるだけ同伴者は最小限にして受診するのがマナーです。

検査結果は風邪と見分けられる?

インフルエンザはウイルスによる感染症であり、検査によってA型・B型の区別が可能です。

一方、一般的な風邪(かぜ症候群)は複数のウイルスによって起こるため、特定の検査では区別できないことが多いです。

インフルエンザ陽性の場合は、抗インフルエンザ薬の処方が検討されますが、風邪は対症療法のみになります。

まとめ|ここだけは押さえたいインフル検査のポイント

検査結果にかかわらず、自分の体調の変化を見逃さないことが何より大切です。

「陰性だったから大丈夫」と安心しきるのではなく、症状が悪化する場合や長引く場合には再度医療機関を受診しましょう。

また、家族内での感染を防ぐためにも、マスク着用・こまめな手洗い・部屋の換気といった基本的な対策を改めて意識することが、周囲への配慮につながります。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報・公的機関のデータを参考にしています。

ご自身での確認や受診前の判断の際にご活用ください。

◆ 公的機関・ガイドライン等

厚生労働省|インフルエンザQ&A(一般向け)

国立感染症研究所|インフルエンザの病原体検査マニュアル

日本小児科学会|小児のインフルエンザ診療に関する提言

◆ 関連する医薬品情報(検査・治療)

第一三共ヘルスケア|インフルエンザ治療薬・対処法の解説