鼻づまりが止まらない夏に…薬剤師がすすめる原因別の対処法と市販薬

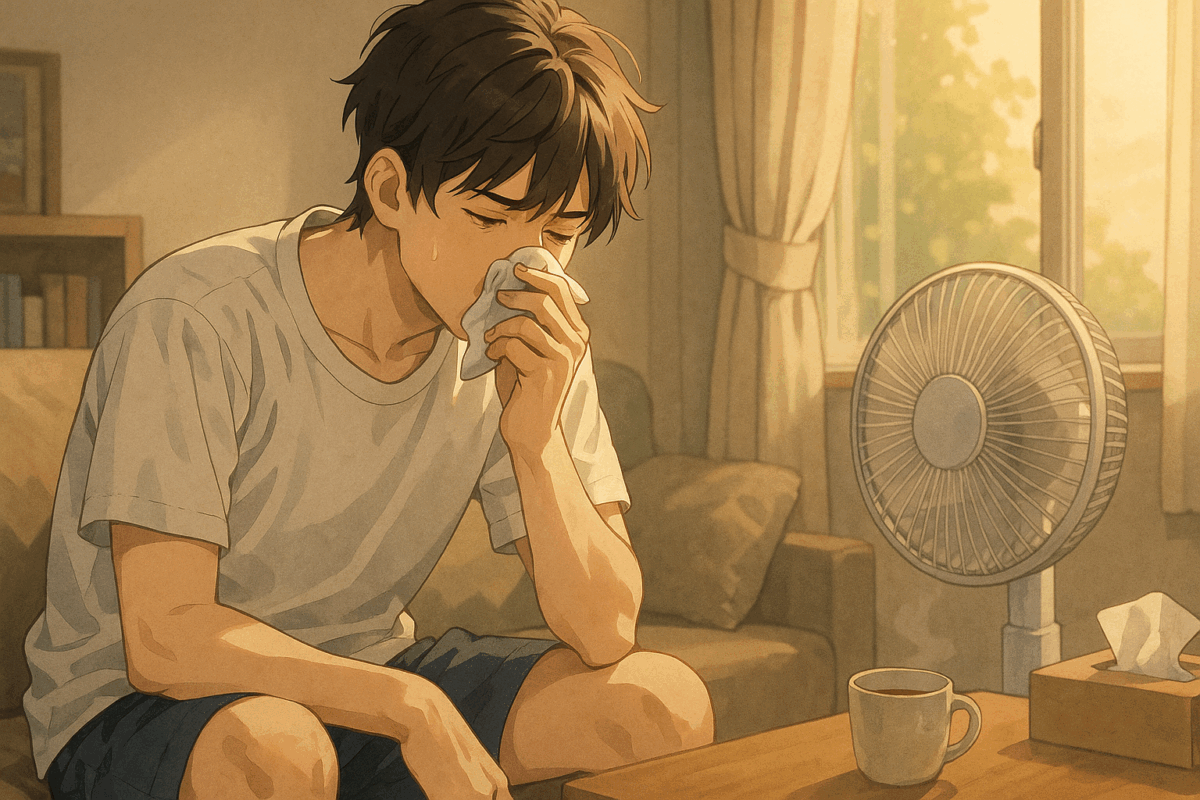

夏なのに鼻づまりが続いてつらい…。

そんなときは、原因に合わせた対策が必要です。

冷房による乾燥、寒暖差アレルギー、夏の花粉症など、背景が違えば対処法も変わります。

この記事では、原因の見分け方から、薬局で買える市販薬の選び方、家庭でできる簡単なセルフケアまでを、薬剤師としてわかりやすくご案内します。

第1章|夏に鼻づまり?その主な原因とは

夏なのに鼻がつまる。

春の花粉症はもう終わったし、風邪でもない。

それでも鼻づまりが続く…そんな違和感を感じていませんか?

実は、夏の鼻づまりには春や冬とは異なる特有の原因があります。

気温の上下、エアコンの冷風、そして見落としがちな“夏の花粉症”など…。

ここでは、そうした夏の鼻づまりの原因を4つに分けて整理していきます。

1) 寒暖差アレルギー(=血管運動性鼻炎)

朝晩はひんやり、日中は暑い。

このように1日の中で気温差が大きい時期に起こりやすいのが「寒暖差アレルギー」です。

医学的には「血管運動性鼻炎」と呼ばれています。

このタイプの鼻炎は、気温差が7℃以上ある環境で発症しやすいとされ、自律神経のバランスが崩れることで、鼻粘膜の血流が乱れ、鼻が詰まる・鼻水が出るといった症状が起こります。

春や秋に出やすいイメージですが、夏も冷房の効いた室内と蒸し暑い屋外を頻繁に出入りすることで発症しやすくなります。

しかもこのタイプの鼻炎は、ウイルスやアレルゲンが関与していない非アレルギー性鼻炎のため、花粉症と同じ対策では改善しづらいのが特徴です。

2) 夏の花粉症(イネ科アレルギー)

「花粉症って春だけじゃないの?」と思っている方も多いですが、それは半分正解で、半分は間違いです。

実際、夏にも「イネ科の植物」が原因となる花粉症があります。

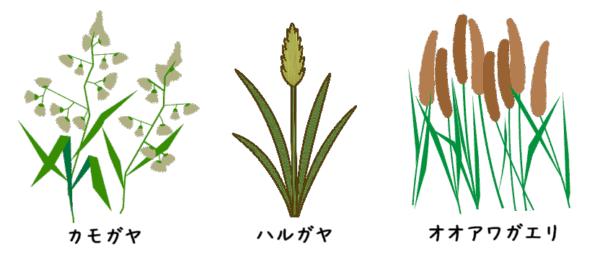

代表的なのは、カモガヤ、ハルガヤ、オオアワガエリなど。

これらの植物は、河川敷や公園、空き地などに自生しており、春のスギやヒノキとは違って比較的狭い範囲にしか花粉が飛散しないのが特徴です。

そのため、「この場所に来ると鼻がつまる」といった局所的な症状になりやすいのもポイントです。

さらにやっかいなのは、イネ科花粉の飛散期間が非常に長いこと。

ゴールデンウィーク頃から初秋まで、場所によっては11月頃まで症状が続くこともあります。

3) 冷房による乾燥・ハウスダスト・カビ

夏の鼻づまりの原因として、もう一つ見逃せないのが「冷房の使い方」です。

冷風を長時間浴びると、鼻粘膜が乾燥して炎症を起こしやすくなります。

また、掃除を怠ったエアコン内部には、ハウスダストやカビが蓄積していることも少なくありません。

それらの微粒子が部屋中に舞うことで、アレルギー性鼻炎のような症状を引き起こすことがあります。

とくに、目がかゆくないのに鼻だけ調子が悪いという場合は、こうした環境要因の影響を疑った方がよいでしょう。

さらに、室内の空気が乾燥しすぎていると、鼻づまりと一緒に喉の違和感や咳まで出ることも。

エアコンの使用時は、定期的な掃除と加湿の工夫が欠かせません。

4) 風邪との見分け方

では、こうした鼻づまりが風邪によるものかどうかをどう判断すればよいのでしょうか?

まず注目すべきは、発熱・喉の痛み・全身のだるさといった全身症状の有無です。

これらがある場合は、ウイルス感染による急性鼻炎(=風邪)の可能性があります。

一方で、「鼻水・鼻づまりだけ」「しかも長引いてる」という場合は、非感染性、つまりアレルギー性鼻炎や血管運動性鼻炎などの可能性が高いです。

特に、色のついていない透明な鼻水がダラダラと続く場合は、アレルギー系の鼻炎を疑ってもいいかもしれません。

夏の鼻づまりには、寒暖差アレルギー、イネ科花粉、冷房由来の乾燥・カビ・ハウスダストといった、さまざまな原因があります。

そしてそれらは、春や冬の「典型的な風邪」や「花粉症」とは違うメカニズムで起きているケースも多いです。

原因を見極めてこそ、正しい対処ができる――それが鼻づまり対策の第一歩です。

第2章|タイプ別・夏の鼻づまり対処法

夏の鼻づまりは、冷房、花粉、湿度、そして体のリズムの乱れなど、複数の原因が関係しています。

「なんとなく苦しい」だけで済ませてしまうと、対策の方向性も曖昧になってしまいます。

この章では、前章で紹介した4つのタイプごとに、自宅でできる現実的な対策をわかりやすく紹介していきます。

【1】 寒暖差アレルギータイプへの対策

日中は蒸し暑く、朝晩はひんやり涼しい。

そんな気温差がある日が続くと、自律神経が乱れて鼻粘膜の血管が過剰に反応し、鼻がつまることがあります。

これは「寒暖差アレルギー」と呼ばれ、アレルゲンがないにもかかわらず鼻炎症状が出るタイプです。

特にエアコンを使う頻度が増える夏は、このタイプの鼻づまりが増えます。

冷気から体を守り、自律神経を整えることが基本の対策になります。

対策のポイントは次の通りです。

・羽織物やストールで首元を冷やさない

・冷房が効いた場所ではマスクで鼻粘膜を保護

・寝る前にぬるめのお風呂(40℃前後)に浸かる

・ストレッチや深呼吸でリラックス状態を作る

【2】 夏の花粉症(イネ科)タイプへの対策

春が終わっても、花粉症が続く人は意外と多いです。

その正体は、イネ科植物(カモガヤ・オオアワガエリ・ハルガヤなど)による夏の花粉症。

公園や河川敷など、特定の地域で花粉が局所的に飛んでいるため、場所によって症状が変わるのが特徴です。

外からの花粉を「吸い込まない」「持ち込まない」ことが、予防と対策の基本になります。

特に意識したい習慣は以下です。

・草地・河川敷への立ち寄りを避ける

・外出時はマスク+メガネで吸入を防ぐ

・帰宅後はすぐに着替え、洗顔とうがいをする

・洗濯物は部屋干しか花粉ガードネットを活用

【3】 冷房・乾燥・カビタイプへの対策

鼻づまりの原因は外だけではありません。

むしろ、家の中――特に寝室環境こそ、見直すべき盲点です。

エアコンの冷風は空気を乾燥させ、鼻粘膜の炎症を悪化させます。

さらに、掃除していないエアコン内部には、カビやホコリといったアレルゲンが潜んでいることもあります。

空気と湿度のバランスを整えることがカギです。

主なポイントは以下の通りです。

・加湿器 or 濡れタオル、マグカップで簡易加湿

・エアコンのフィルター掃除を2週間に1度行う

・空気清浄機や除湿機でアレルゲン除去

・冷風は顔に直接当てないよう風向きを調整

【4】 症状が長引くタイプ(風邪との見分け含む)

「1週間以上、鼻づまりが続いてる…」

それ、自己対処だけで済ませるのは危険かもしれません。

特に、色のついた鼻水(黄色〜緑)、微熱、喉の痛み、頭の重さなどがある場合は、ウイルス性の急性鼻炎や副鼻腔炎の可能性があります。

家庭でのセルフケアでは限界があるため、こうした症状が続くときは迷わず耳鼻科へ。

また、市販薬で対応する際も、持病や飲み合わせによって制限があることがあるため、薬剤師に相談するのが安心です。

鼻づまりのタイプを見極めることで、対策の効率は格段に上がります。

どの方法も、すぐに始められることばかりです。

今日からできることを、ひとつずつ取り入れて、快適な夏を取り戻しましょう。

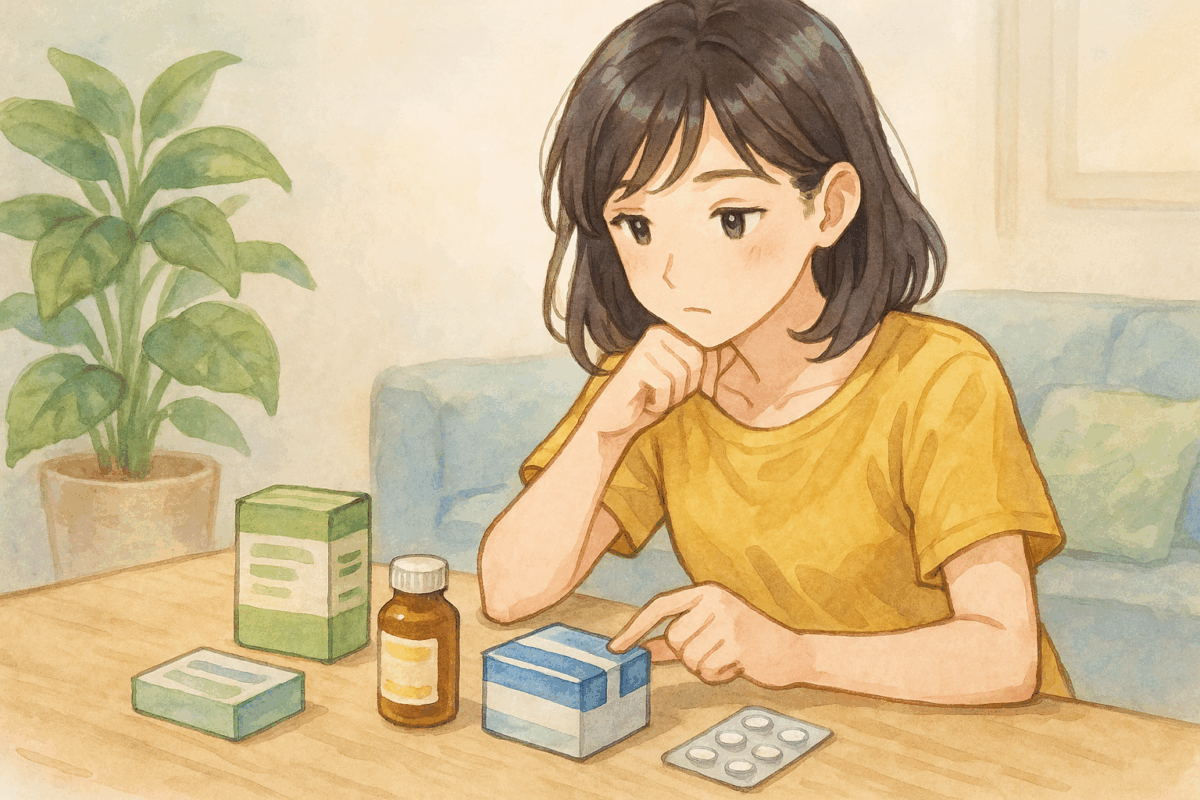

第3章|薬剤師が解説!症状に合った市販薬の選び方

「鼻がつまって頭がボーッとする」「でも病院に行く時間がない」

そんなときに頼れるのが市販薬ですが、選ぶ基準を間違えると“効かない”と感じてしまうこともあります。

実は、薬を選ぶときに大切なのは、「原因」よりも今どれくらい困っているか”という視点。

寒暖差アレルギーであっても花粉症であっても、症状は「鼻水」「鼻づまり」と似通っており、使う薬は共通していることが多いのです。

そのうえで、「今日だけ乗り切りたい」「毎日つらい」といった症状の持続性や重症度に応じた使い分けが、市販薬を上手に使うコツです。

日中の鼻水・くしゃみに|眠くなりにくい内服薬

鼻水やくしゃみが気になるけれど、日中の予定を優先したい──。

そんな人に向いているのが、眠くなりにくい第2世代抗ヒスタミン薬です。

以下の3製品は、どれも鼻炎対策として信頼性が高く、使いやすさにそれぞれ違いがあります。

■ アレグラFX(フェキソフェナジン)

眠気が非常に少なく、運転や仕事中でも安心して使用できるのが特長。

1日2回(朝・夕)の服用が必要ですが、効果の立ち上がりが早く、活動時間に合わせやすい薬です。

通常版は15歳以上が対象。

また、7歳以上15歳未満には「アレグラFXジュニア」も展開されており、家族で使い分けしやすい製品です。

■ クラリチンEX(ロラタジン)

1日1回の服用で済むため、スケジュールが多い人や、飲み忘れ防止を重視したい人におすすめ。

眠気が出にくいだけでなく、「運転可」と明記されているのが大きな安心ポイント。

対象は15歳以上です。

■ アレジオン20(エピナスチン)

こちらも1日1回の服用で済むタイプ。

就寝前に飲むことで、翌日の鼻炎症状を抑える設計になっています。

ただし、人によっては眠気が出ることもあり、服用後の運転や重機作業は避けたほうが安全です。

15歳以上が対象です。

点鼻薬は2タイプ!即効性と継続使用の違い

「鼻が詰まって息ができない」「でも今日はどうしても外せない予定がある」

そんなときには、点鼻薬が力を発揮します。

ただし、点鼻薬には大きく分けて2つのタイプがあり、使う場面がまったく異なります。

■ 血管収縮タイプ(ナザール「スプレー」ポンプ)

数分でスーッと鼻が通る、いわゆる“即効系”。

鼻粘膜の血管を一時的に収縮させることで、急な鼻づまりを和らげます。

「出勤前だけ」「人と話すときだけ」といった短期的な場面での使用に向いています。

ただし、1週間以上の連続使用はNG。

使いすぎると、かえって鼻の粘膜が腫れてしまう「薬剤性鼻炎」になるリスクがあります。

■ ステロイドタイプ(フルナーゼ点鼻薬<季節性アレルギー専用>)

鼻の中の炎症そのものを抑えるタイプです。

即効性はありませんが、継続使用によって鼻づまりの根本原因にアプローチできます。

効果を実感するまでには1〜2日程度かかりますが、「毎日つらい」「根本的に改善したい」という人には、こちらが最適です。

体質によっては内服薬よりも安定した効果を感じられる場合もあります。

症状と目的で選ぶ、薬の使い分け

「朝だけ鼻がつらい」「1日中ムズムズが続く」「毎日、ずっとつらい」──。

症状の出方によって、薬の使い方も変わります。

・朝や一時的な症状 → 血管収縮タイプの点鼻薬でスピード対処

・日中の鼻水・くしゃみ → 眠くなりにくい内服薬でじっくりコントロール

・慢性的な鼻づまり → ステロイド点鼻薬で根本から炎症ケア

薬は「効き目の強さ」で選ぶのではなく、“いつ・どんなときに効かせたいか”で選ぶのが正解です。

受診すべき症状のサイン

どんなに市販薬を正しく使っても、症状が1週間以上続く場合や、悪化していく場合は、早めに耳鼻科を受診してください。

特に以下のような症状があるときは、副鼻腔炎や感染症の可能性もあります。

・黄色や緑色の鼻水が出る

・顔の重だるさや頭痛を伴う

・薬を使っても改善しない、または悪化している

診察を受けることで、的確な治療につながります。

鼻づまりの市販薬は、「いつ困っているか」「どう困っているか」に応じて選ぶことが大切です。

そして、「薬でダメなら病院へ」。

それが、薬を上手に使う最大のルールです。

市販薬は、使いこなせばとても頼もしい存在です。

無理せず、自分に合った選び方で鼻づまりと付き合っていきましょう。

まとめ|症状と状況に合った“賢い対策”を

・夏の鼻づまりは原因ごとに対策を変える:冷房・花粉・寒暖差など

・薬は“つらさの頻度と強さ”で選ぶ:即効タイプ or 継続タイプ

・点鼻薬は使い分けが重要:スプレーは短期、ステロイドは長期向け

・1週間以上続くなら受診を:副鼻腔炎や感染の可能性あり

冷えや乾燥を防ぐだけで、薬なしでもラクになることがあります。

薬は“補助”と考えて、自分に合った方法で無理なく整えていきましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・久光製薬|アレグラFX

・大正製薬|クラリチンEX

・エスエス製薬|アレジオン20

・佐藤製薬|ナザール「スプレー」ポンプ

・ Haleonジャパン|フルナーゼ点鼻薬