冬にイライラ・気持ち悪いのはなぜ?薬剤師が教える「冬バテ」原因と対策

寒い季節になると「なんだかイライラする」「ずっと体が重い」「気持ち悪くてやる気が出ない」──そんな声が増えます。

実はこれ、体の冷えや日照不足などが引き起こす“冬バテ”のサインかもしれません。

この記事では、薬剤師の立場から「冬 ストレス/冬 イライラ/冬バテ 気持ち悪い」という検索ワードの裏にある悩みを整理し、原因・仕組み・今日からできる対策を紹介します。

第1章|「冬になるとイライラ・気持ち悪い」その原因はどこにある?

冬になると、なんだか気分が沈む。

理由もなくイライラしたり、体が重く感じたり。

それは寒さだけでなく、寒暖差と光不足による自律神経の乱れが関係しています。

外では冷たい風、室内では強い暖房。

この繰り返しが心身にストレスを与え、「気持ち悪い」「だるい」「やる気が出ない」といった“冬の不調”を引き起こします。

冬は「自律神経ストレス」が溜まりやすい季節

冬になると、朝晩の気温差が10度近くになる日もあります。

この寒暖差こそが、自律神経に強い負担をかける原因です。

人の体は気温変化に合わせて、血管を広げたり縮めたりしながら体温を保ちます。

しかし、冬は外では冷気、室内では暖房という極端な環境差が生じやすく、自律神経が休む暇を失います。

結果として、交感神経が優位になり続けることで、体が常に“緊張モード”に入った状態になります。

これが、冬に多い「頭痛」「だるさ」「イライラ」の正体の一つです。

暖房による乾燥は、粘膜を刺激して体の防御反応を強めるため、さらに交感神経を刺激します。

つまり、冬の生活環境そのものが“自律神経ストレス”を生み出しているのです。

日照不足がセロトニンを下げる

もう一つの大きな要因は、冬の“日照不足”です。

セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれ、気分を安定させる神経伝達物質です。

このセロトニンは、太陽の光を浴びることで脳内で活性化します。

しかし冬は、日照時間が夏の半分ほどに減ります。

朝も暗く、通勤時間は日が昇らないことも多い。

この光不足によって、セロトニン分泌が低下し、気分が沈みやすくなります。

「朝起きられない」「何もしたくない」「甘い物を無性に食べたくなる」などの変化も、セロトニン低下のサインです。

特に12月〜2月にかけては季節性うつ(SAD)の軽症例が増えることが知られています。

日中の光を浴びることで体内時計もリセットされ、睡眠リズムが整う。

つまり、光を“浴びない冬”は、脳の活動と気分のバランスが崩れやすい季節でもあるのです。

胃腸とメンタルをつなぐ“腸脳相関”の関係

冬バテでよく聞く「気持ち悪い」「食欲がない」という症状。

実は、これもストレスによる自律神経の乱れが関係しています。

自律神経は、胃や腸などの消化器官の働きをコントロールしています。

ストレスが続くと、胃腸の動きが鈍くなり、胃もたれや吐き気が起こります。

さらに、腸は“第二の脳”と呼ばれるほど、メンタルと密接に関係しています。

腸内細菌のバランスが乱れると、セロトニンの生成量も減少し、気分の落ち込みにつながります。

このように、

ストレス → 胃腸の動き低下 → 不快感 → さらにストレス…という悪循環が、冬には特に起こりやすいのです。

胃腸を労わることは、心を労わることでもあります。

温かいスープや白湯で体を温め、消化にやさしい食事を心がけることが、自律神経の回復にもつながります。

「冬バテ=冷え+ストレス+日照不足のトリプルパンチ」。

体と心のバランスを取り戻すには、まず“交感神経の張り”をゆるめることが大切です。

第2章|薬剤師がすすめる「冬ストレス・冬バテ」対策

冬のストレスや体調不良は、「体」「心」「食」「薬」の4つをバランスよく整えることで軽くなります。

どれか一つを頑張るより、“少しずつ、全体をゆるめる”ほうが効果的です。

ここでは、薬剤師としておすすめしたい4つのセルフケア法を紹介します。

1.体を整える:光・温め・運動で“ゆるめる”

冬は寒さで体がこわばり、血流も滞りやすくなります。

まずは、1日のリズムを作る「朝の光」と「夜の温め」から整えましょう。

朝はカーテンを開けて1分でも朝日を浴びるだけでOK。

体内時計がリセットされ、脳と体が「朝モード」に切り替わります。

夜はぬるめの湯(38〜40℃)に10分浸かるのが理想です。

熱いお湯よりも、副交感神経を刺激しやすく、眠りやすい体になります。

また、首・お腹・腰の「3点温活」を意識して温めるのもポイント。

カイロを腰やお腹に貼るだけでも、全身の血流が良くなります。

さらに、1日10分のウォーキングやストレッチを取り入れると、体温リズムが整い、心の緊張もほぐれます。

“動かす=温める”と覚えておきましょう。

2.食を整える:セロトニンの材料を意識する

冬のイライラや気分の落ち込みは、セロトニンの減少が関係しています。

そのためには、食事から“材料”をしっかり摂ることが大切です。

セロトニンを作るのに必要なのは、トリプトファン・ビタミンB群・ビタミンD・マグネシウムなど。

神経やホルモンの働きを助け、ストレス耐性を高めます。

おすすめ食材は、バナナ・納豆・鮭・卵・豆腐・ヨーグルト・ナッツ類など。

これらを日替わりで組み合わせるだけでも、冬バテ予防になります。

胃腸の弱い人は、温かいスープ・雑炊・白湯でやさしく補給を。

冷たい飲み物は避け、体の中から“ぬくもり”を作りましょう。

3.心を整える:ストレスを“減らす”ではなく“逃す”

冬はどうしてもストレス要因が多く、“減らす”のが難しい季節です。

そこで意識したいのが、「上手に逃がす」こと。

おすすめは「4秒吸って8秒吐く」1分呼吸法。

ゆっくりと吐くことで副交感神経が働き、体がゆるみます。

寝る90分前にはスマホをオフにして脳を休めましょう。

ブルーライトがメラトニンを抑え、眠りの質を下げてしまいます。

SNSや情報の取りすぎも、心を疲れさせる原因です。

「頑張る」よりも「ゆるめる」時間を意識して作ることが、冬を乗り切る鍵になります。

4.薬で整える:薬剤師がすすめる漢方・OTC薬

「病院に行くほどじゃないけど、何とかしたい」

冬の薬局では、そんな相談がとても多くなります。

体質や不調のタイプに合わせて、市販薬(OTC薬)を上手に取り入れましょう。

それぞれの特徴を知っておくと、選びやすくなります。

タイプ別に見る「冬の不調とおすすめ薬」

① イライラ・情緒不安タイプの人に

加味逍遙散/抑肝散

ストレスで高ぶった交感神経をやさしく鎮め、気持ちの波や眠りの浅さを整えます。

「イライラする」「寝つきが悪い」「感情の浮き沈みが激しい」タイプにおすすめ。

② 胃の不快感・気持ち悪さタイプの人に

半夏瀉心湯

ストレスでこわばった胃腸を落ち着かせ、ムカムカや食後の重さを軽減します。

検査で異常がないのに「なんとなく胃が気持ち悪い」人に向いています。

③ 疲れ・冷え・だるさタイプの人に

補中益気湯/人参湯

体のエネルギーを底上げし、倦怠感や冷え、疲れやすさを和らげます。

「朝から体が重い」「風邪をひきやすい」人に適しています。

④ PMS・血流の滞りタイプの人に

桂枝茯苓丸/当帰芍薬散

血のめぐりを良くし、冷え・むくみ・月経前のイライラを整えます。

女性の体調リズムに合わせて、体と心をゆるめる作用があります。

このように、冬の不調は“我慢”ではなく“整える”ことで変わります。

光・温め・食・心・薬の4方向から、少しずつ自律神経を回復させていきましょう。

第3章|冬のストレス・気持ち悪さに関するQ&A

Q1. 冬になると気持ち悪くなるのは風邪?それとも冬バテ?

A:発熱や喉の痛みがなければ、冬バテの可能性が高いです。

寒暖差による自律神経の乱れで、体が常に緊張状態になり、胃腸や脳の働きが落ちてしまいます。

その結果、“気持ち悪い・だるい・食欲がない”といった症状が出やすくなるのです。

体を温め、消化にやさしい食事を意識することで回復が早まります。

Q2. ストレスで胃がキリキリ。市販薬で治せる?

A:胃酸過多にはH2ブロッカー、ストレスで胃が動かないタイプには半夏瀉心湯が合います。

ガスター10などのH2ブロッカーは一時的な痛みや胸焼けを和らげますが、

「食後に胃が重い」「気持ち悪い」といった症状は、胃の動きが止まっていることが多いです。

その場合は、胃の働きを整える漢方(半夏瀉心湯)を試してみるとよいでしょう。

Q3. イライラが続く時におすすめのセルフケアは?

A:深呼吸・白湯・背伸びの3セットでOKです。

この3つを組み合わせるだけで、交感神経がオフになりやすく、気分が落ち着きます。

深く息を吐くことでリラックスモードに入り、白湯が体を内側から温めます。

背伸びは肩まわりの血流を促し、全身のこわばりをゆるめます。

夜にはホットミルクやハーブティーで眠りのスイッチを入れるのもおすすめです。

Q4. 漢方ってどのくらいで効くの?

A:目安は1〜2週間で「軽くなった」と感じる程度です。

漢方は体質を整える薬なので、ゆっくりと効いていきます。

3〜4週間続けても変化がない場合は、体質や処方が合っていない可能性があります。

自己判断でやめず、薬剤師に相談して調整してもらうと安心です。

Q5. 「冬になると気分が沈む」のはうつ病?

A:冬特有の日照不足による“季節性の気分変動”のことがあります。

セロトニンが減り、気分が落ちやすくなるのが冬の特徴です。

朝の光を浴びる、軽い運動をするなどで改善することも多いですが、

眠れない・食欲がない・無気力が続く場合は、心療内科の受診を検討しましょう。

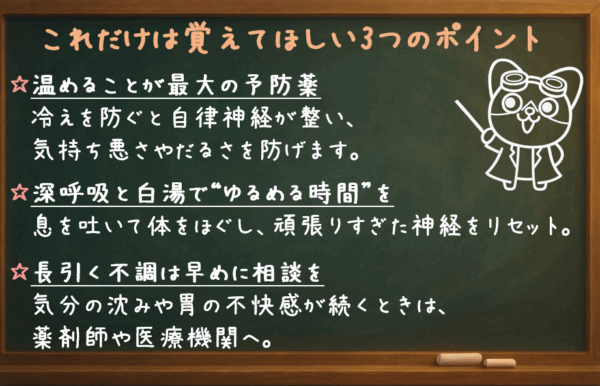

まとめ|この冬、“不調をためない3つの心得”

冬は“我慢の季節”ではなく、“整える季節”。

光を浴びて、体を温めて、呼吸を整えるだけでも、心は少しずつ軽くなります。

今日できる小さなケアを、ひとつ始めてみましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式医療情報・メーカーサイトを参考にしています。

冬のストレスや体調不良の理解、セルフケアや製品選びの際にご活用ください。

◆ 医療・健康関連情報

・アリナミン製薬|冬バテとは(公式健康ナビ)

・厚生労働省 eJIM|季節性情動障害(SAD)

・厚生労働省 こころの耳|季節性うつ病(季節性情動障害)