花粉症×蓄膿症のW対策!薬&セルフケアでスッキリ改善する方法

「花粉症の鼻づまりが長引いて、気づけば蓄膿症に…」そんな経験ありませんか?

春先に増える蓄膿症は、花粉症による鼻炎の悪化が原因になっていることも多いんです。

でも、慌てなくても大丈夫!

市販薬とセルフケアを上手に組み合わせれば、つらい症状をグッと楽にできます。

本記事では、薬剤師が厳選する「症状別おすすめ市販薬」と、悪化を防ぐ「食事&生活習慣のポイント」をセットで解説。

「どの薬を選べばいい?」「食べ物で改善できる?」そんな疑問もスッキリ解決します!

鼻がラクになる方法、試してみませんか?

第1章:花粉症が原因で蓄膿症に?悪化の仕組みを解説

春の訪れとともにやってくる花粉症。

くしゃみ、鼻水、目のかゆみと、毎年おなじみの症状に悩まされる方も多いのではないでしょうか。

しかし、「今年は鼻づまりがひどくて、頭が重い」と感じることはありませんか?

それは単なる花粉症ではなく、蓄膿症(副鼻腔炎)に進行している可能性があります。

花粉症の症状が長引いたり悪化したりすると、副鼻腔に膿が溜まり、慢性的な鼻づまりや顔の痛みを引き起こすことがあります。

「いつもの鼻炎」と軽く考えていると、治りにくい状態になってしまうこともあります。

ここでは、花粉症が原因で蓄膿症になる仕組みを解説します。

花粉症が蓄膿症を引き起こすメカニズム

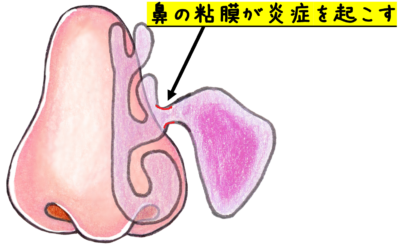

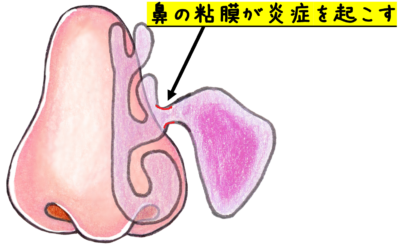

①花粉症の炎症がスタートライン

花粉症は、花粉が鼻の粘膜に付着することで起こるアレルギー反応です。

体が異物と判断した花粉を排除しようとするため、くしゃみや鼻水が出ます。

しかし、この反応が長く続くと、鼻の粘膜が炎症を起こし、腫れてしまいます。

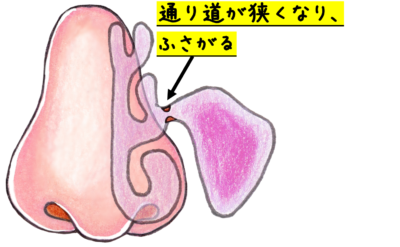

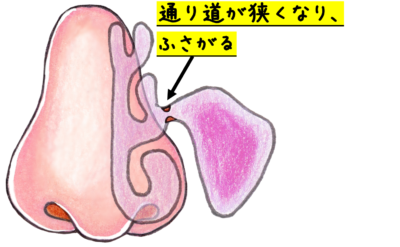

②副鼻腔の通り道が塞がる

鼻の奥には、「副鼻腔」と呼ばれる空洞があります。

この副鼻腔は通常、鼻とつながっていて、粘液や異物を排出する通り道の役割を果たしています。

しかし、花粉症によって鼻の粘膜が腫れると、この通り道が狭くなり、副鼻腔の換気がうまくいかなくなります。

この状態が続くと、副鼻腔に溜まった粘液が排出されにくくなり、細菌が繁殖しやすい環境ができてしまいます。

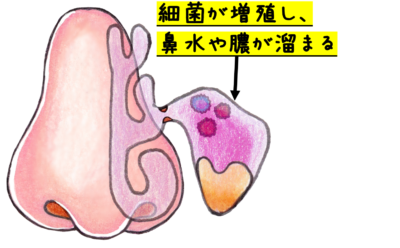

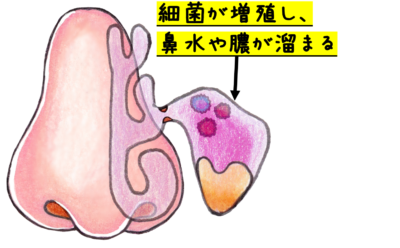

③細菌が繁殖し、膿が溜まる

副鼻腔の粘液が外に出られなくなると、そこに細菌が増殖します。

さらに、体が細菌を攻撃しようとする免疫反応によって膿が発生します。

この膿が副鼻腔内に溜まることで、鼻づまりが悪化し、黄色や緑色の粘り気のある鼻水が出るようになります。

これが蓄膿症(副鼻腔炎)です。

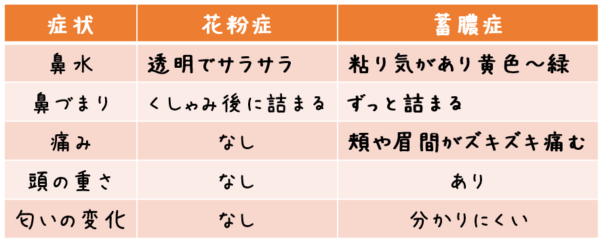

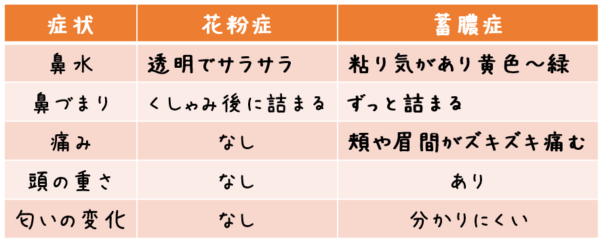

花粉症と蓄膿症の違いをチェック!

「花粉症のつもりが、実は蓄膿症だった…」というケースは意外と多いです。

下の表を見て、自分の症状がどちらに当てはまるかチェックしてみましょう。

花粉症と蓄膿症の違いを見極めるポイントはいくつかありますが、特に鼻水の質に注目すると分かりやすいです。

花粉症の場合はサラサラとした透明な鼻水が出ますが、蓄膿症では粘り気があり、黄色や緑色をしていることが多いです。

これは、蓄膿症では副鼻腔内で細菌が増殖し、膿が発生しているためです。

また、鼻づまりの状態にも違いがあります。

花粉症では、くしゃみをした後や花粉が多い日に詰まりを感じることが多いですが、蓄膿症になると鼻の奥が常に詰まったような状態が続きます。

さらに、痛みや頭の重さがあるかどうかも重要な判断基準です。

蓄膿症では、副鼻腔に溜まった膿が神経を圧迫することで、頬や眉間にズキズキとした痛みが生じることがあります。

一方で、花粉症の場合は痛みが出ることはほとんどなく、鼻のムズムズ感やかゆみのほうが強く現れます。

長引く鼻炎は要注意! 1ヶ月以上続くなら蓄膿症の可能性

花粉症の症状が1ヶ月以上続いている場合、「ただのアレルギーだから」と放置しないほうがよいです。

以下の症状がある場合は、蓄膿症を疑ったほうがよいでしょう。

・鼻づまりが続き、かんでもスッキリしない

・黄色や緑色の鼻水が出る

・頬や眉間が痛む

・頭が重い、集中力が続かない

・匂いを感じにくい

このような症状がある場合、適切な治療をしないと、症状が慢性化する可能性があります。

花粉症の炎症が続くと、副鼻腔の通り道が塞がり、細菌が繁殖しやすい環境ができます。

その結果、膿が溜まり、蓄膿症へと進行することがあります。

花粉症の鼻水はサラサラと透明ですが、蓄膿症では粘り気があり、黄色や緑色に変化し、頬や眉間の痛みを伴うこともあります。

1ヶ月以上鼻づまりや膿のような鼻水が続く場合は、蓄膿症を疑い、適切な対策を取ることが大切です。

第2章:蓄膿症にならないために! 花粉症シーズンの鼻ケア

花粉症の時期になると、くしゃみや鼻水が止まらず、「また今年もこの季節か…」と憂鬱になる方も多いのではないでしょうか。

しかし、花粉症の症状を放置していると、蓄膿症(副鼻腔炎)に進行するリスクが高まります。

鼻の粘膜が炎症を起こし、副鼻腔の通り道が狭くなると、鼻水が排出されにくくなり、細菌が繁殖しやすい環境ができてしまいます。

そこで、花粉症による蓄膿症を防ぐための3つの基本対策を紹介します。

毎日の習慣に取り入れることで、花粉症の悪化を防ぎ、蓄膿症になるリスクを減らしましょう。

花粉症による蓄膿症を防ぐための3つの基本対策

1.アレルゲン(花粉)を避ける

花粉症の症状を軽減するためには、そもそも花粉を体に入れないことが重要です。

特に、鼻や目の粘膜に花粉が付着すると炎症が起きやすくなるため、しっかりと対策をしましょう。

外出時の対策

①マスクやメガネを着用し、花粉の侵入を防ぐ

・花粉症用の高性能マスクを使うと、鼻に入る花粉の量を大幅に減らせます。

・メガネ(特に花粉防止用メガネ)をかけることで、目のかゆみも軽減できます。

②花粉が多い日は外出を控える

・特に風の強い日や晴れた日の昼間は花粉の飛散量が多いため、不要な外出は避けるのがベストです。

帰宅後の対策

①玄関で花粉を払い落とす

・コートや服についた花粉を玄関でしっかり落とし、室内に持ち込まないようにしましょう。

②すぐに洗顔・うがいをする

・顔や髪にも花粉が付着しているため、帰宅後すぐに洗顔し、うがいをして花粉を洗い流すことが大切です。

③鼻うがいを習慣にする

・鼻の奥に入り込んだ花粉を洗い流すことで、粘膜の炎症を軽減できます。

2.鼻炎を抑える市販薬を活用する(炎症を放置しないことが重要)

花粉症の炎症を抑えずに放置すると、副鼻腔の通りが悪くなり、蓄膿症へ進行するリスクが高まります。

そこで、早めに市販薬を活用し、鼻の炎症をコントロールすることが大切です。

症状別・おすすめの市販薬

①抗ヒスタミン薬(アレルギー症状を抑える)

花粉症によるくしゃみ・鼻水・目のかゆみを軽減する。

眠気が出にくい「フェキソフェナジン」などの成分を含むものがおすすめ。

②点鼻ステロイド(鼻の炎症を鎮める)

鼻づまりやアレルギー性の炎症を根本から抑える。

即効性はないが、継続使用で効果が高まる。

③血管収縮成分入りの点鼻薬(鼻づまりを即効で解消)

鼻の粘膜の血管を収縮させ、一時的に鼻づまりを解消する。

ただし、長期間使いすぎるとリバウンド(薬剤性鼻炎)を引き起こすため注意が必要。

花粉症の薬の選び方と注意点

・眠気が出やすい薬を避けたい場合は、フェキソフェナジンなどの非鎮静性の抗ヒスタミン薬を選ぶ。

・血管収縮成分入りの点鼻薬は、使いすぎると逆に鼻づまりが悪化するため、長期間の使用は避ける。

・症状がひどくなる前に、花粉の飛散シーズン前から薬を使い始めることが重要。

3.花粉症の時期は「鼻うがい」を習慣にする

花粉症対策の一環として、鼻うがいを取り入れると、鼻の粘膜を清潔に保ち、炎症を軽減できます。

鼻の中に入り込んだ花粉やホコリを洗い流すことで、症状の悪化を防ぐ効果があります。

鼻うがいの正しいやり方

・市販の鼻洗浄液を使うか、ぬるま湯に塩を混ぜた生理食塩水を使用する。

・片方の鼻の穴から液を入れ、反対側の鼻から流す。

・痛みを防ぐために、塩分濃度を0.9%(体液に近い濃度)に調整するのがポイント。

・1日1~2回の鼻うがいを習慣にすると、症状の軽減につながる。

花粉症のシーズンは、鼻の粘膜が敏感になっているため、水道水などで鼻うがいをすると逆に炎症を引き起こすことがあります。

必ず、生理食塩水や専用の鼻洗浄液を使用しましょう。

花粉症の炎症を放置すると、鼻の通りが悪くなり、副鼻腔に細菌が繁殖しやすい環境ができてしまいます。

これを防ぐために、花粉を避ける対策を徹底し、早めに市販薬を活用することが大切です。

さらに、鼻うがいを習慣にすることで、鼻の中を清潔に保ち、花粉やホコリを効果的に除去できます。

これらの対策を実践することで、花粉症の症状を抑えつつ、蓄膿症への進行を防ぎましょう。

第3章:蓄膿症になったらどうする? 市販薬&セルフケアでスッキリ改善

花粉症が長引き、鼻づまりや頭の重さが続いている場合、それは蓄膿症(副鼻腔炎)に進行している可能性があります。

鼻をかんでもスッキリせず、黄色や緑色の鼻水が出る、顔の奥が重たいと感じる…こうした症状があるなら、適切な対処が必要です。

とはいえ、「市販薬で対処できるのか」「病院へ行くべきなのか」迷うこともあるでしょう。

そこで、症状の見極め方、市販薬の選び方、そして効果的なセルフケアについて詳しく解説します。

市販薬で対処できる? 病院へ行くべきかの見極め

軽度の蓄膿症なら、市販薬とセルフケアで改善できることが多いですが、重症化すると病院での治療が必要になります。

市販薬で対応できる症状

・鼻づまりが続いているが、発熱はない。

・黄色や緑色の鼻水が出るが、強い痛みはない。

・頭が重く感じるものの、日常生活には支障がない。

病院を受診すべき症状

・38℃以上の発熱がある。

・頬や眉間にズキズキした痛みがある。

・膿のような鼻水が大量に出る、または鼻水が悪臭を放つ。

・頭痛がひどく、集中力が落ちる。

・市販薬を1週間使っても改善しない。

蓄膿症は放置すると慢性化するリスクがあるため、症状がひどい場合は早めの受診が大切です。

症状別・おすすめの市販薬(薬剤師の視点で厳選)

市販薬を選ぶ際は、「膿を出す」「炎症を抑える」「鼻の通りを良くする」という3つの視点で考えることが重要です。

① 膿を排出しやすくする漢方薬

《製品例》チクナイン(辛夷清肺湯配合の内服薬)

特徴

・副鼻腔の炎症を抑えながら、膿の排出を促す漢方薬。

・鼻の通りをスムーズにし、慢性的な蓄膿症にも対応。

おすすめの理由

・鼻づまりや膿の排出が悪い人に適している。

・体質改善にも役立ち、長期的に服用できる。

注意点

・即効性はなく、継続して服用することで効果を発揮する。

② 炎症を抑える薬(解熱鎮痛薬)

《製品例》ロキソニンS錠

特徴

・副鼻腔の腫れを鎮め、頬や眉間の圧迫感を軽減。

・炎症による痛みを和らげ、発熱時の対症療法としても有効。

おすすめの理由

・痛みや腫れを伴う蓄膿症の初期症状に有効。

・すぐに効果が期待できるため、短期間の使用に適している。

注意点

・長期使用は避け、症状が続く場合は病院を受診する。

③ 鼻の通りを良くする点鼻薬(点鼻血管収縮薬)

《製品例》チクナインC点鼻スプレー

特徴

・鼻の粘膜の血管を収縮させ、鼻づまりを一時的に解消。

・即効性があり、すぐに鼻の通りを良くしたいときに便利。

おすすめの理由

・夜間の鼻づまりや、仕事・勉強中に鼻を通したいときに効果的。

・短時間で効果を感じられるため、緊急時に役立つ。

注意点

・3日以上連続で使用するとリバウンド(薬剤性鼻炎)を引き起こすため注意が必要。

・使用頻度を守り、長期間の使用は避けること。

薬と併用すべきセルフケア

市販薬と併用することで、より効果的に蓄膿症を改善できます。

① 鼻うがいで膿や花粉を洗い流す

・副鼻腔内の汚れを除去し、炎症を抑える効果がある。

・専用の鼻洗浄液や生理食塩水を使用するのが理想的。

・1日1~2回を目安に行うと効果的。

② 蒸しタオルで鼻の血流を促進

・鼻や顔に温めたタオルを当てることで、血流を良くし鼻づまりを和らげる。

・電子レンジで温めたタオルを1~2分鼻の上に置くだけでOK。

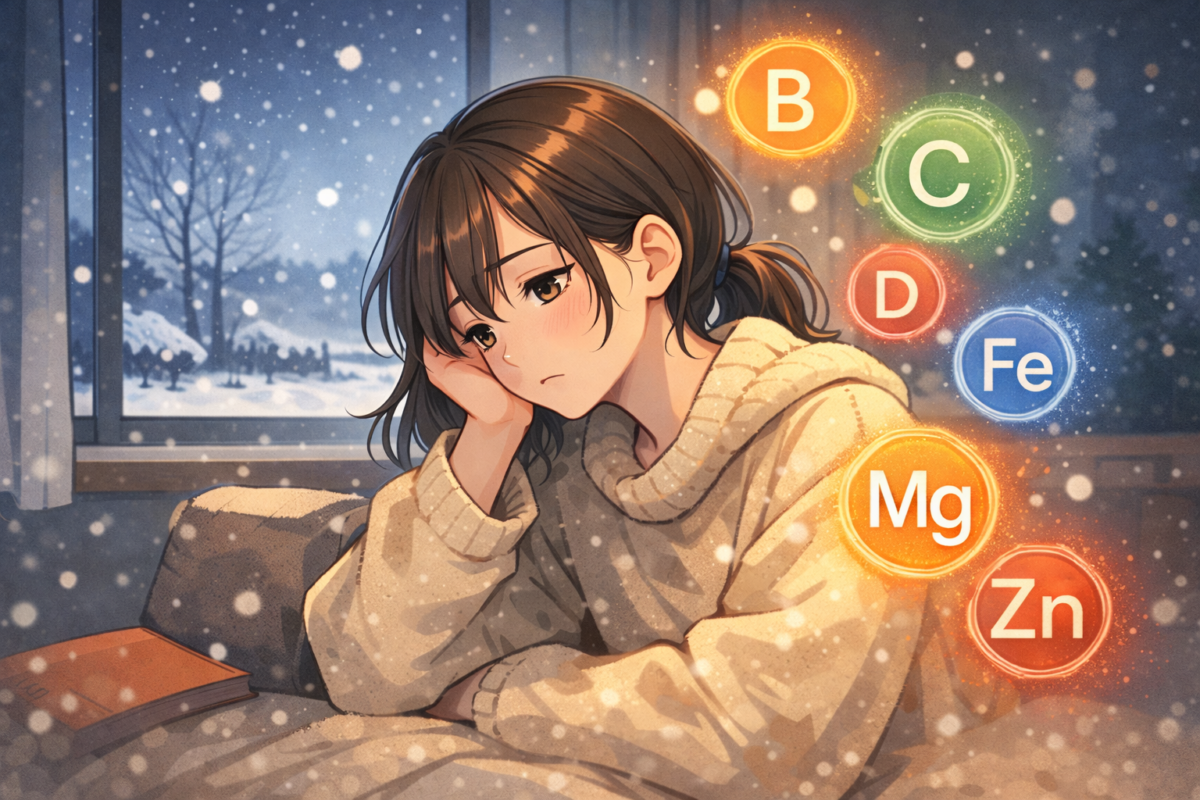

③ 食事で鼻の粘膜を強化する

・ビタミンA(レバー、にんじん):鼻の粘膜を強くする。

・ショウガ・ネギ:抗炎症作用があり、鼻づまり改善に役立つ。

・ヨーグルト・納豆:乳酸菌が免疫力をアップさせる。

特にショウガは血行を促進し、鼻の通りを良くする効果があるため、積極的に摂るとよい。

やってはいけないNG行動

① 鼻を強くかみすぎる

・鼻の奥の炎症が悪化し、痛みが増す原因になる。

・片方ずつ優しくかむのがポイント。

② エアコンの風を直接浴びる

・鼻の粘膜が乾燥し、炎症が悪化する可能性がある。

・加湿器や濡れタオルを室内に干して湿度を保つとよい。

③ 血管収縮薬を含む点鼻薬の使いすぎ

・長期間使用するとリバウンドで鼻づまりが悪化する。

・3日以上連続での使用は避けるようにする。

軽度の蓄膿症なら、市販薬とセルフケアで改善できますが、発熱や強い痛みがある場合は病院の受診が必要です。

市販薬は膿を出す漢方、炎症を抑える薬、鼻の通りを良くする点鼻薬の3つを症状に応じて使い分けましょう。

また、鼻うがい、蒸しタオル、食事療法を取り入れることで、症状を早く改善できます。

まとめ

●花粉症の炎症が続くと、副鼻腔の通りが塞がり、蓄膿症へ進行する可能性がある。

●蓄膿症を防ぐには、花粉を避け、早めに市販薬で炎症を抑えることが重要。

●軽度の蓄膿症は、市販薬(チクナイン・ロキソプロフェン錠・点鼻血管収縮薬)とセルフケアで対応可能。

●発熱・顔の痛み・悪臭のある鼻水が出たら、放置せずに病院を受診する。

●点鼻薬の使いすぎ、鼻のかみすぎ、乾燥した環境は症状を悪化させるため注意が必要。

花粉症を放置すると、蓄膿症へ進行するリスクが高まります。

まずは抗ヒスタミン薬や点鼻ステロイドで花粉症の炎症を抑え、副鼻腔の詰まりを防ぐことが重要です。

症状が悪化し、鼻づまりや膿のような鼻水が出始めたら、チクナインなどの漢方やロキソプロフェン錠で炎症を抑え、適切にケアしましょう。

ただし、1週間以上症状が続く場合や、発熱・顔の痛みがある場合は、速やかに耳鼻科を受診することが大切です。

適切な市販薬でのケアと、必要なタイミングでの受診を心がけることで、蓄膿症の悪化を防ぎ、早期回復につながります。