「新生活、しんどい…」そのストレス、放置してませんか?今すぐ始めるセルフケア対策

「最近ずっと疲れてる気がする」「夜がうまく眠れない」──そんな違和感、実は『新生活ストレス』が原因かもしれません。

春は環境がガラリと変わる季節。

新しい人間関係や生活リズムに適応しようとする中で、心も体も知らず知らずのうちに疲れてしまいます。

この記事では、ストレスの原因とサイン、そして薬剤師の視点からすぐ実践できる対策をわかりやすく紹介します。

第1章:その不調、ストレスが原因かもしれません

「疲れているだけ」と思っていませんか?

「最近ずっとだるい」「やる気が出ない」「お腹の調子が悪い」

それ、ただの疲労ではなく新生活によるストレスかもしれません。

春は進学、就職、転職、引っ越しなど、生活が大きく変わる時期です。

環境の変化が重なることで、知らないうちにストレスが蓄積し、心身に影響を及ぼすことがあります。

とくに注意したいのが、以下のようなサインです。

・慢性的な倦怠感

・集中力や判断力の低下

・気分の落ち込み、情緒不安定

・胃痛、食欲不振、便秘・下痢

・寝つきの悪さ、夜中に目が覚める、早朝覚醒

これらは「ストレス反応」と呼ばれる、心と体が発する異常のサインです。

放置してしまうと、さらなる悪化を招く可能性があります。

「休んでも疲れが取れない」と感じているなら、ストレス要因を一度見直してみる価値があります。

新生活でストレスが増える3つの理由

新生活は、期待と同時に多くのストレス要因が含まれています。

ここでは、代表的な3つをご紹介します。

1.人間関係の変化

新しい職場、新しいクラス、新しい隣人。

初対面の人との距離感や、会話の仕方に気を遣う機会が増えることで、精神的に消耗しやすくなります。

さらに、「まだ信頼できる相手がいない」という孤独感もストレスを高める一因です。

2.生活リズムの乱れ

通勤・通学の開始時間が変わることで、睡眠時間や食事のタイミングが大きくズレます。

とくに朝が早くなると、眠気・だるさ・集中力の低下につながりやすくなります。

3.住環境の変化

引っ越しによって騒音、日当たり、湿度などの生活環境が変化すると、心身にじわじわと負担がかかります。

新しい部屋のにおいや騒がしさが原因で睡眠の質が落ちるケースも少なくありません。

このような環境変化は、自覚のないまま心と体にストレスを与えていることが多いのです。

心と体に起きる変化のメカニズム

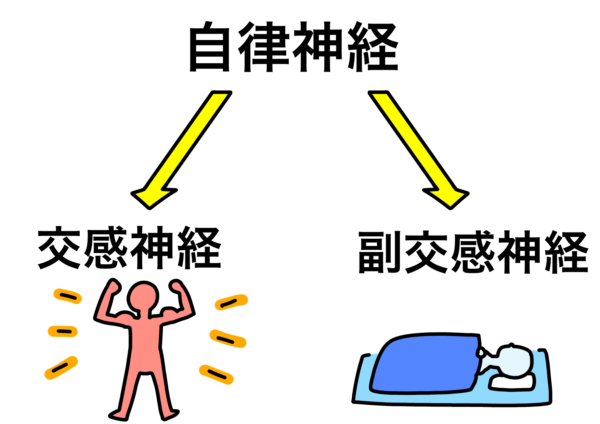

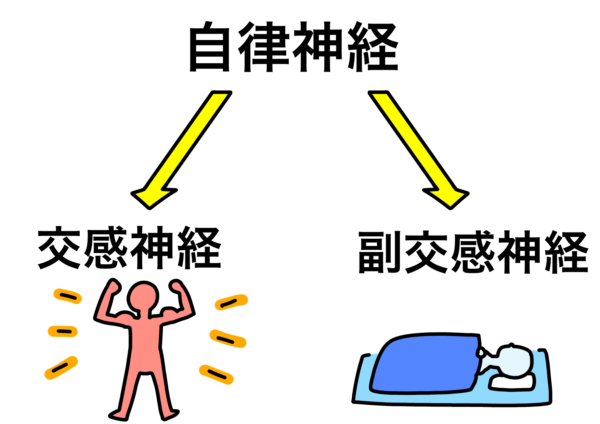

新生活ストレスで起こる体調不良の多くは、自律神経の乱れが関係しています。

自律神経は「交感神経(活動モード)」と「副交感神経(休息モード)」の2つで構成されており、体温調整・胃腸の働き・睡眠などを無意識にコントロールしています。

しかし、環境変化にともなうストレスが続くと、交感神経が過剰に優位な状態になり、副交感神経がうまく働かなくなります。

その結果、リラックスができず、心身が休まらない状態が続いてしまうのです。

具体的には次のような不調が現れやすくなります。

・不眠や睡眠の質の低下

・食欲の減退、胃痛、腸の不調

・気分の浮き沈み、イライラ

・頭痛や肩こり、めまい

一見バラバラに見える症状でも、背景に「自律神経のアンバランス」が潜んでいることがあります。

体からの小さなサインに気づき、早めに対策を取ることが、これからの生活を健やかに保つための第一歩です。

第2章:薬に頼る前に試したいセルフケアと市販薬の活用法

自律神経を整える生活習慣

新生活のストレス対策でまず見直してほしいのが、「生活リズム」です。

心と体を支えているのは、自律神経という体内のバランス機構。

これが乱れると、イライラ、不眠、胃腸の不調などが起こりやすくなります。

整えるコツはシンプルで、すぐに始められることばかりです。

・朝の光を浴びる

起きたらまずカーテンを開け、朝日を15〜30分ほど浴びるのが効果的です。

光を浴びると、セロトニンという『幸せホルモン』が分泌され、自律神経が整いやすくなります。

・ウォーキングなどの軽い運動

通勤の一駅分を歩く、昼休みに少し散歩するなど、リズム運動が効果的です。

呼吸が深くなることで、副交感神経が働き、リラックスしやすくなります。

・寝る前のストレッチや深呼吸

スマホは寝る30分前にオフ。

軽いストレッチや腹式呼吸で心身をクールダウンさせましょう。

生活習慣は、薬よりも強力な『自律神経の調整薬』になり得ます。

栄養バランスを意識した食事のポイント

体の調子を整えるには、栄養も見逃せません。

特に注目したいのが、「ビタミンB群」と「トリプトファン」です。

・ビタミンB群(B1・B2・B6など)

エネルギー代謝を助け、疲労回復に役立ちます。

ビタミンB1は豚肉や玄米、B2はレバーや納豆、B6はバナナや魚に多く含まれています。

・トリプトファン

これは、セロトニンの材料になる必須アミノ酸です。

大豆製品(豆腐、納豆)、バナナ、乳製品に豊富で、気分の安定に関わる大切な栄養素です。

コンビニごはんが続く方も、納豆やバナナをプラスするだけで変わってきます。

栄養を『補う意識』が大切です。

忙しい人のための市販薬の選び方

「ちゃんと食事管理できない」「ストレスが抜けない」

そんな方には、市販薬やサプリメントを“補助的”に活用するのも選択肢です。

・疲労感が抜けないとき

→「アリナミンEXプラスα」「チョコラBBプラス」など

ビタミンB群が豊富で、肩こり・目の疲れ・全身のだるさをサポートします。

・イライラや不安が続くとき

→「加味逍遙散」「抑肝散加陳皮半夏」などの漢方薬

ホルモンバランスの乱れや情緒不安に対応しやすい処方で、女性にも人気があります。

・眠れない夜が続くとき

→「ドリエル」「ネオディ」などの睡眠改善薬

いずれも短期間の不眠症状に使える第一類医薬品で、寝つきの改善を助けてくれます。

ただし、これらはあくまで「一時的な対処法」です。

症状が数週間以上続くようであれば、医療機関での相談が必要です。

睡眠薬や抗不安薬とは異なり、ドラッグストアで購入できる分、効果も穏やかです。

市販薬を使うときの薬剤師からのアドバイス

市販薬を選ぶとき、「なんとなく良さそう」で決めていませんか?

成分や効き方は製品によって異なります。

体質や他の服用薬との兼ね合いもあるため、購入前に薬剤師へ相談するのが安心です。

「眠れないから睡眠改善薬を…」と思っても、実は原因が胃の不快感や緊張だった、なんてことも。

市販薬は便利な一方で、自己判断ではカバーできないリスクもあります。

薬剤師は副作用や併用のリスクも含め、最適な薬を提案する専門家です。

遠慮せず、気になることはどんどん質問してみてください。

第3章:不調が続くときは医療機関に相談を

こんな症状が2週間以上続いたら要注意

生活の中で「なんとなく調子が悪い」と感じることは、誰にでもあります。

ただし、それが2週間以上続いているとしたら、少し立ち止まって考える必要があります。

以下のような症状が続いている場合は、ストレスや自律神経の乱れが原因となっている可能性があります。

・寝つきが悪い、眠りが浅い、夜中に何度も目が覚める

・胃の痛みやムカムカ、食欲の低下

・倦怠感が取れず、何をするにも億劫

・イライラや不安感が強く、気持ちの浮き沈みが激しい

・楽しかったことにも興味が持てなくなった

これらの症状は、自律神経の不調や軽度のうつ症状などと関係している場合があります。

特に「何もしていないのに涙が出る」「朝がどうしても起きられない」といった状態は、早めの受診をおすすめします。

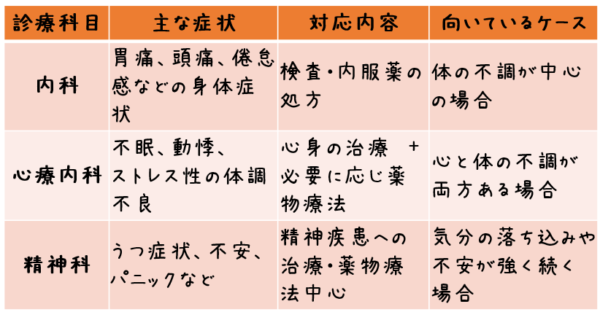

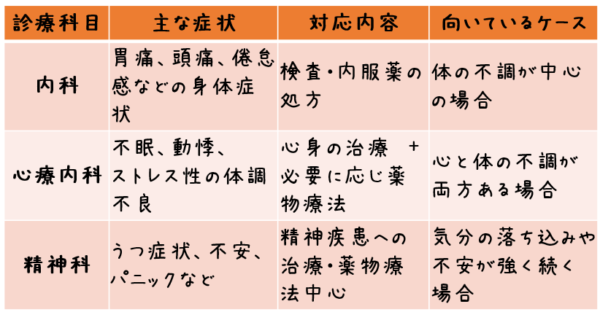

受診するなら何科がいい?

体調の不調が続くとき、「どこに行けばいいの?」と迷う方も多いはず。

状況に応じて、次のように使い分けるのが目安です。

内科

胃痛・食欲不振・頭痛などの身体的な症状が強い場合は、まずは内科での相談がおすすめです。

血液検査や胃カメラなどで、病気が隠れていないかを調べてもらえます。

心療内科

「眠れない」「気持ちが沈む」といった心と体が両方つらいときは、心療内科の出番です。

ストレスや不安が原因となって現れる体の不調に対応してくれます。

精神科

うつ症状や強い不安感が長く続いているときは、精神科の受診も選択肢に入れてください。

カウンセリングや薬物療法を通して、専門的な治療を受けることができます。

どの診療科を選べばよいか迷ったときは、最初に内科を受診して、必要に応じて紹介してもらうのもひとつの方法です。

誰かに話すことも大切な対処法

不調を感じたとき、まず誰かに話すことが、気持ちを楽にする第一歩になります。

いきなり病院へ行くのはハードルが高くても、身近な相談窓口は意外とたくさんあります。

ドラッグストアの薬剤師

症状に合わせた市販薬の選び方だけでなく、病院に行くべきかどうかもアドバイスしてくれます。

薬だけでなく、体調やメンタルの悩みも相談してOKです。

職場の産業医や保健スタッフ

会社に産業医がいる場合、体調やメンタルの不安を無料で相談できます。

長く休む前に、早めに一度話をしておくと安心です。

学校の保健室やカウンセラー

大学や専門学校などでは、カウンセリングルームが設けられていることが多いです。

学生のうちにこうした制度を使っておくのは、大きな心の支えになります。

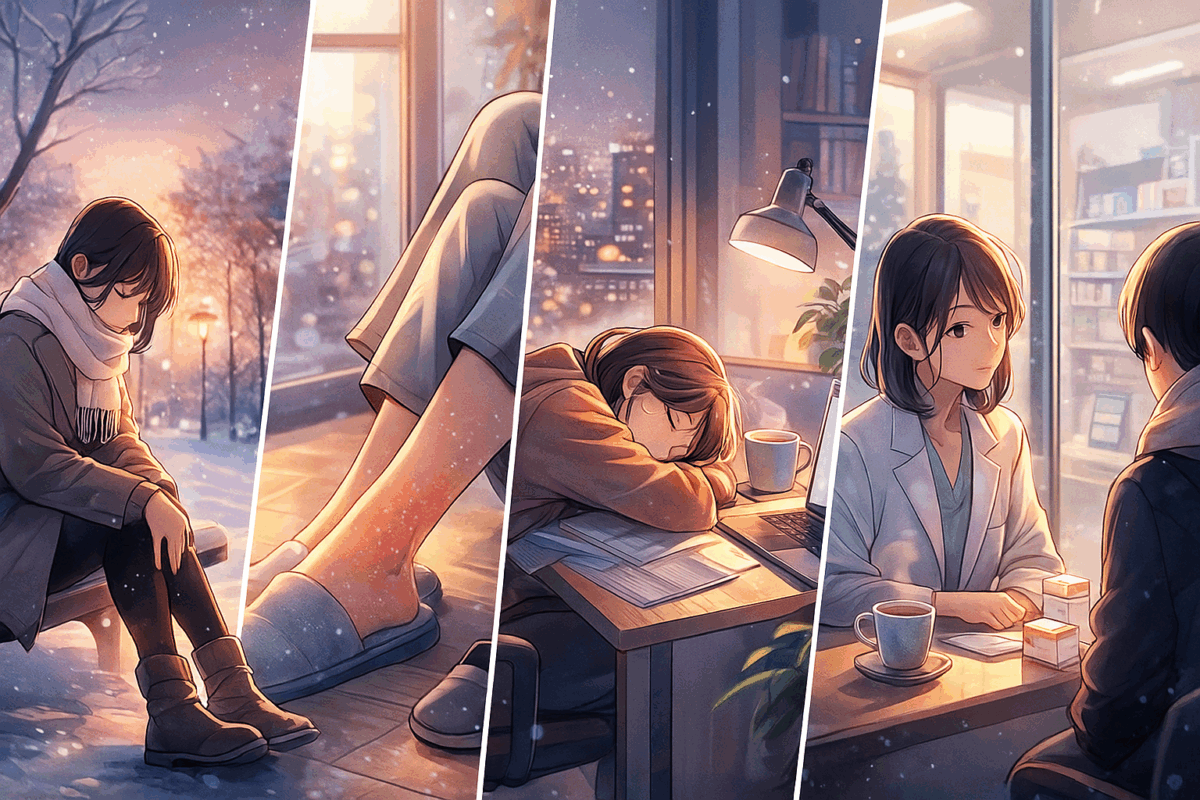

我慢しすぎず、早めに動こう

新生活のストレスは、はじめは小さな不調として現れます。

しかし、それを無理に我慢し続けると、ある日突然、大きなダメージとなって返ってくることがあります。

「大げさかもしれない」「まだ頑張れるから」と思っても、心と体の限界は案外すぐそこにあります。

逆に、早い段階で対処できれば、回復も早く、仕事や学業への影響も最小限で済みます。

誰かに相談する、病院に行ってみる、それだけで今後の生活が変わるきっかけになるかもしれません。

ストレスは『見えない相手』だからこそ、意識して立ち向かうことが大切です。

まとめ(今日からできること)

●「なんとなく不調」は、実は新生活ストレスのサインかもしれない

●ストレスの原因は、人間関係・生活リズム・住環境などの変化にあり

●朝の光を浴びる、軽い運動、栄養を意識した食事が自律神経を整える

●忙しいときは、市販薬やサプリメントを補助的に活用するのも一つの方法

●2週間以上つらい症状が続く場合は、医療機関の受診も視野に入れる

●自分で判断が難しいときは、薬剤師や身近な人に相談を

●無理をせず、少しでも早く動くことで回復につながる

不調を感じたとき、「まだ大丈夫」とがまんし続けるのは逆効果です。

ストレスは体にも心にも影響するものなので、「休む」「話す」「頼る」ことを、もっと当たり前にしていいと思います。

特に新生活のように変化が多い時期は、誰でもストレスを感じやすくなります。

まずは自分の状態に気づくこと。

そして、生活習慣の見直しやセルフケアからでも、できることから始めてみてください。

つらいときこそ、自分を一番に大切にしてあげてくださいね。