「夏の頭痛 原因」は1つじゃない!薬剤師が教える“5つの要因”と簡単対策

「夏になると頭が重い…」「毎年この時期になると頭痛がひどい」——そんな悩みを抱える方は意外と多いのでは?

実は、夏の頭痛には暑さ以外にも多くの原因が潜んでいます。

この記事では、夏の頭痛にありがちな“5つの原因”を薬剤師の視点からわかりやすく紹介し、今日からできる予防法も解説します。

第1章:知らないと損!夏の頭痛が増える5つの原因

「夏になると頭が重くなる」「ズキズキした痛みが続く」——そんな声を薬局で耳にすることが増える時期です。

でも実は、“夏の頭痛”ってひとつの原因じゃないんです。

ここでは、夏に特有の頭痛を引き起こす代表的な5つの要因を、医学的根拠に基づいて紹介していきます。

体感的な暑さだけで片付けず、きちんと原因を知っておくと予防もしやすくなりますよ。

【1】紫外線と光の刺激|網膜や脳への影響で片頭痛に

夏の強い日差しは、目から入った紫外線が網膜を刺激し、脳神経にまで影響を与えることがあります。

このとき、自律神経が乱れやすくなり、片頭痛の引き金になります。

特に、もともと光過敏がある人や、普段からスマホやPC作業が多い人は要注意。

網膜から入った強い光が視床下部を刺激し、セロトニンの変動を引き起こすことで、血管の拡張が始まり、ズキズキとした片頭痛に至る流れがあるとされています。

外ではサングラス、屋内でもブラインドや遮光カーテンの活用など、「目からの紫外線対策」が大切です。

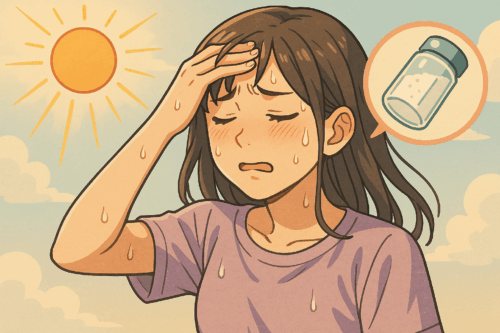

【2】発汗と脱水|水分とミネラルの不足が引き金に

暑い時期は、汗をかくことで体内の水分とナトリウムなどの電解質が失われます。

この脱水状態が進むと、血液がドロドロになり、脳への血流が低下して頭痛が起きやすくなります。

特に「冷たい飲み物をガブ飲みして終わり」になっている人は要注意。

ただ水を飲むだけではミネラルが補えず、低ナトリウム血症のような状態を招くこともあります。

経口補水液やスポーツドリンクを活用するのが◎。

また、カフェイン入り飲料は利尿作用があるため、水分補給のつもりで飲むと逆効果になることもあります。

【3】冷房による体の冷え|肩や首の緊張が血行不良に

夏場、冷房が強く効いた室内で長時間過ごすと、身体が冷え、筋肉が収縮します。

特に肩や首まわりの血流が悪くなると、緊張型頭痛が発生しやすくなります。

緊張型頭痛の特徴は、頭全体が締めつけられるような鈍い痛み。

片頭痛と違い、身体を動かしても痛みが悪化しないことが多いのが特徴です。

冷房の風が直接体に当たらないように調整し、冷えを感じたら羽織物やストールでカバーしましょう。

夏でも「冷え」が頭痛の原因になるという点は、意外と見落とされがちです。

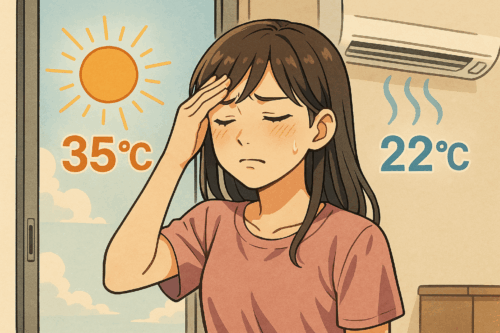

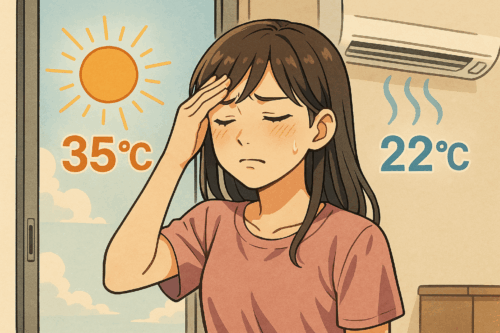

【4】室内外の温度差|自律神経のバランスを崩す要因

外は35℃、室内は22℃。

この温度差、身体にとっては強烈なストレスになります。

体温調節を司る自律神経(交感神経と副交感神経)が乱れると、血管の収縮・拡張がうまくいかず、頭痛が誘発されやすくなります。

また、急激な温度変化に繰り返しさらされることで、神経が過敏になっていきます。

朝から夜まで外と中を何度も行き来する方は、冷えと暑さのギャップを意識して調整することが予防につながります。

【5】湿度・気圧変化|体温調節機能の乱れと関係

梅雨明け〜夏本番の時期に特に目立つのが「湿度と気圧」の変化による頭痛です。

湿度が高いと、汗が蒸発しにくく、体内に熱がこもりやすくなります。

この熱こもり状態は、体温調節機能に負担をかけ、頭の血管が拡張する原因に。

また、台風や急な天気の崩れといった気圧の低下は、交感神経を刺激し、後頭部や首の痛みを招くこともあります。

このタイプの頭痛を「気象病」や「天気痛」とも呼びます。

湿度計や気圧アプリを活用して、環境変化を把握するのも対策のひとつです。

原因はひとつとは限らない

夏に起こる頭痛の原因は、気温や湿度だけではありません。

紫外線、脱水、冷え、気温差、気圧変化といった複数の要因が、複雑に絡み合って引き起こされています。

「毎年この時期になると頭痛が…」という方は、まず自分がどのパターンに当てはまるのかを把握することが、効果的な予防と対策の第一歩です。

次章では、今日からできる予防法を具体的に紹介していきます。

第2章:生活習慣で防げる!夏頭痛のかんたん予防法

夏の頭痛は、毎年悩まされるけど「もう体質だから」とあきらめていませんか?

実は、日々の生活習慣を少し見直すだけで、頭痛の頻度や重さを軽減できるケースは少なくありません。

しかも、やることはどれもシンプルなことばかり。

「水分補給」「冷房の使い方」「生活リズム」「日差し対策」――。

この章では、忙しい毎日でも実践しやすいかんたん頭痛予防法をご紹介していきます。

【水分補給の工夫】こまめに、かつ電解質も意識する

まず意識したいのは「水分補給の質」。

夏は汗をかくことで、水分だけでなくナトリウムやカリウムなどの電解質も一緒に失われます。

水だけを飲み続けると、体内の塩分濃度が薄まり、かえって“水中毒”のような状態に陥るリスクもあります。

頭痛の原因となる脱水を防ぐには、以下のようなタイミングでのこまめな補給が重要です。

・起床時・入浴前後・就寝前

・外出前・運動前後

・喉が渇く前に、こまめに一口ずつ

飲み物の種類も工夫しましょう。

・外出先 → 経口補水液・麦茶・スポーツドリンク(薄めて)

・家の中 → 白湯・常温の水・塩レモン水

特に、大量の汗をかく環境にいる方や高齢者・子どもは水分管理が重要です。

【冷房対策】冷やしすぎず、温度・風の調整を

「冷え」が頭痛の原因になるのは、意外と見落とされがちです。

冷房の効いた部屋で体が冷えると、首や肩の筋肉がこわばり、血流が悪くなることで緊張型頭痛を引き起こします。

設定温度は25~28℃が目安。

ただし大切なのは「体感」です。

外との温度差が大きすぎると、自律神経の乱れを招きやすくなります。

以下のような工夫で冷え対策を取り入れてみてください。

・直接風が当たらないように風向き調整

・カーディガン・ストール・靴下などで首や足首を保温

・扇風機やサーキュレーターで空気を循環

「冷房に強い人でも、無自覚の冷え」が原因になることもあるので、体調に合わせて調整しましょう。

【日常リズムの安定】睡眠・食事・ストレス管理

夏は夜更かししやすく、朝の寝不足が続きがち。

生活リズムの乱れは、自律神経の不調を招き、片頭痛・緊張型頭痛の両方を悪化させる要因になります。

大切なのは「起床・就寝・食事の時間」をなるべく一定に保つこと。

そのうえで、次のようなポイントも頭痛予防に有効です。

・睡眠時間は6~7時間を確保し、なるべく同じ時間に寝る

・朝はカーテンを開けて自然光を浴びて、セロトニン分泌を促す

・朝食を抜かず、血糖値の乱高下を避ける

また、ストレスの蓄積は頭痛の大敵。

軽い運動や、5分の深呼吸でもリラックス効果があります。

できることから始めて、「自律神経に優しい生活」を目指してみましょう。

【日差し対策】サングラス・帽子・日傘の使い分け

外出時の紫外線対策は、皮膚だけでなく「頭痛予防」の観点でも重要です。

強い光は網膜や視神経を刺激し、片頭痛を誘発するリスクがあります。

おすすめは、目的や時間帯に応じてアイテムを使い分けること。

・午前〜昼の外出:ツバ広の帽子+日傘

・日差しが強い場所:UVカット付きサングラス(薄いグリーン系が◎)

・子どもや高齢者の同行時:日陰のルート選び・短時間の外出

夏場は日差しだけでなく、照り返しによる熱のこもりにも注意。

帽子は通気性のある素材を選ぶと、熱がこもりにくくなります。

サングラスは、「暗すぎる色」は逆に瞳孔が開きすぎて逆効果になることがあるため、医療用か薄色タイプを選ぶのが無難です。

できることから1つずつ

夏の頭痛対策に、特別な道具や高額なサプリは必要ありません。

むしろ、「ちゃんと水を飲む」「冷房の使い方に気を配る」「生活リズムを整える」――そんな基本こそが、一番の予防策になります。

忙しい方でも、できるところから1つずつ実践していくことが何より大切です。

次章では、それでも症状が出てしまったときの対処法として、市販薬や受診の目安について詳しくご紹介していきます。

第3章:それでもつらい時は?市販薬と受診の判断基準

生活習慣を整えても、どうしても頭痛が出てしまうとき。

そんなときに頼りになるのが「市販薬」や「セルフケア」です。

でも、頭痛って「とりあえず痛み止め飲んどく?」ではダメなんです。

片頭痛と緊張型頭痛では、効く薬も対処法もまったく違うから。

ここでは薬剤師の視点から、頭痛タイプ別の市販薬の選び方と、病院に行くべきサインについてお話しします。

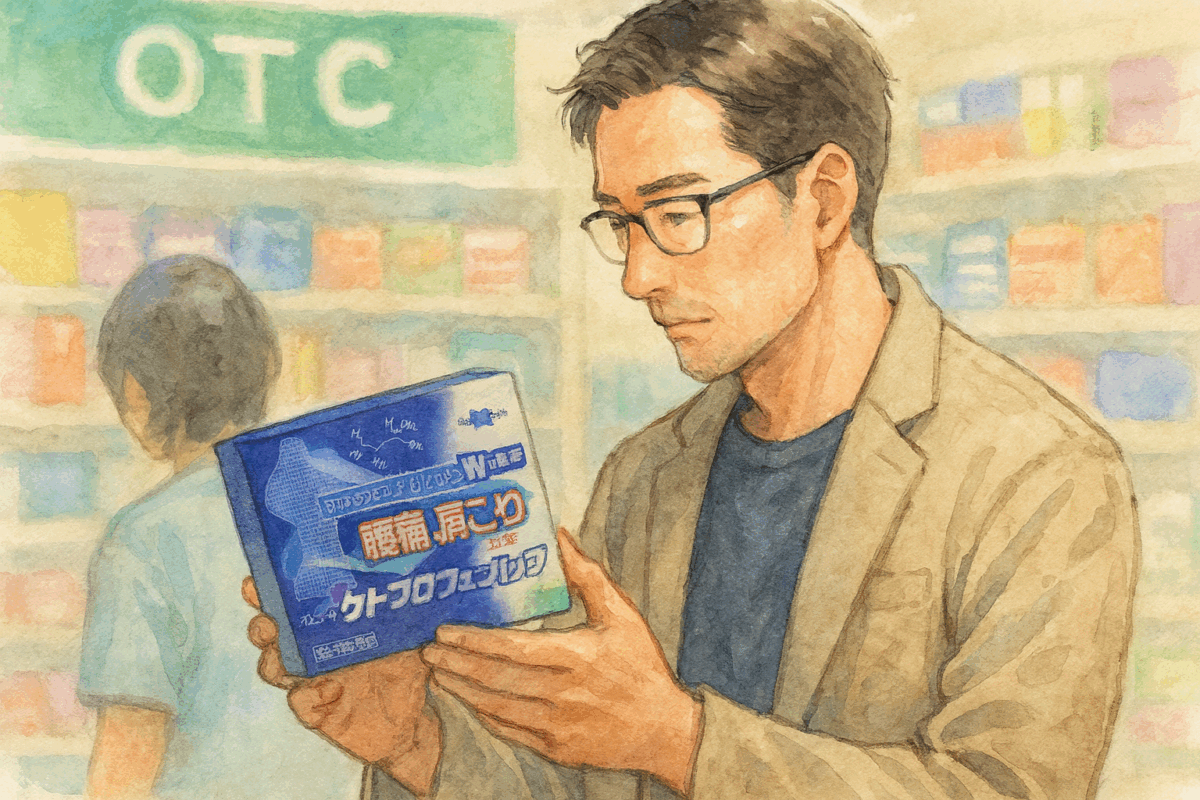

【片頭痛向けの市販薬】ロキソニンSとイブクイックDXの使い分け

ズキズキと脈打つような痛み、光や音がツラい、動くと痛みが増す——

こんな症状があるなら、片頭痛タイプの可能性が高いです。

このタイプには、血管の拡張や炎症を抑えるNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が有効。

特におすすめは以下の2つです。

ロキソニンS

【成分】ロキソプロフェンナトリウム

【特徴】鎮痛効果が高く、眠気の出る成分が含まれていない。胃にやさしい処方。

【おすすめな人】できるだけ早く痛みを抑えたい方/運転や仕事がある方

イブクイック頭痛薬DX

【成分】イブプロフェン+アリルイソプロピルアセチル尿素+無水カフェインなど

【特徴】鎮静成分・カフェインを配合し、片頭痛を多角的にブロック。速く溶けて効く処方。

【おすすめな人】片頭痛+肩こり・ストレスを感じる方/頭痛に神経過敏がある方

【注意点】眠気が出る成分が含まれており、服用後は車の運転・機械操作ができません。

どちらも優れた薬ですが、「どう使い分けるか」が大切。

“効き目重視・眠気NG”ならロキソニンS。

“片頭痛+緊張”を感じるならイブクイックDX。

あなたのライフスタイルや体質に合う方を選んでくださいね。

【緊張型頭痛向け】カロナールAとセルフケア

「頭が重い」「締めつけられるような痛み」「肩や首のコリがある」

これらは緊張型頭痛の代表的なサインです。

このタイプにおすすめなのは、アセトアミノフェン系の鎮痛薬。

中でも身近で選びやすいのがこちら。

カロナールA

【成分】アセトアミノフェン300mg(成人用)

【特徴】胃にやさしく、眠気が出にくい。頭痛・発熱・生理痛などにも使える万能タイプ。

【おすすめな人】鈍い痛み/体を温めるとラクになるタイプ/薬に敏感な方

また、薬だけに頼らずセルフケアとの組み合わせがカギ。

・蒸しタオルやホットパックで首肩を温める

・軽くストレッチして血流を促す

・湯船にゆっくり浸かる

緊張型は「冷え」と「こり」の対策が大事。

体を温めるケアと一緒に取り入れてください。

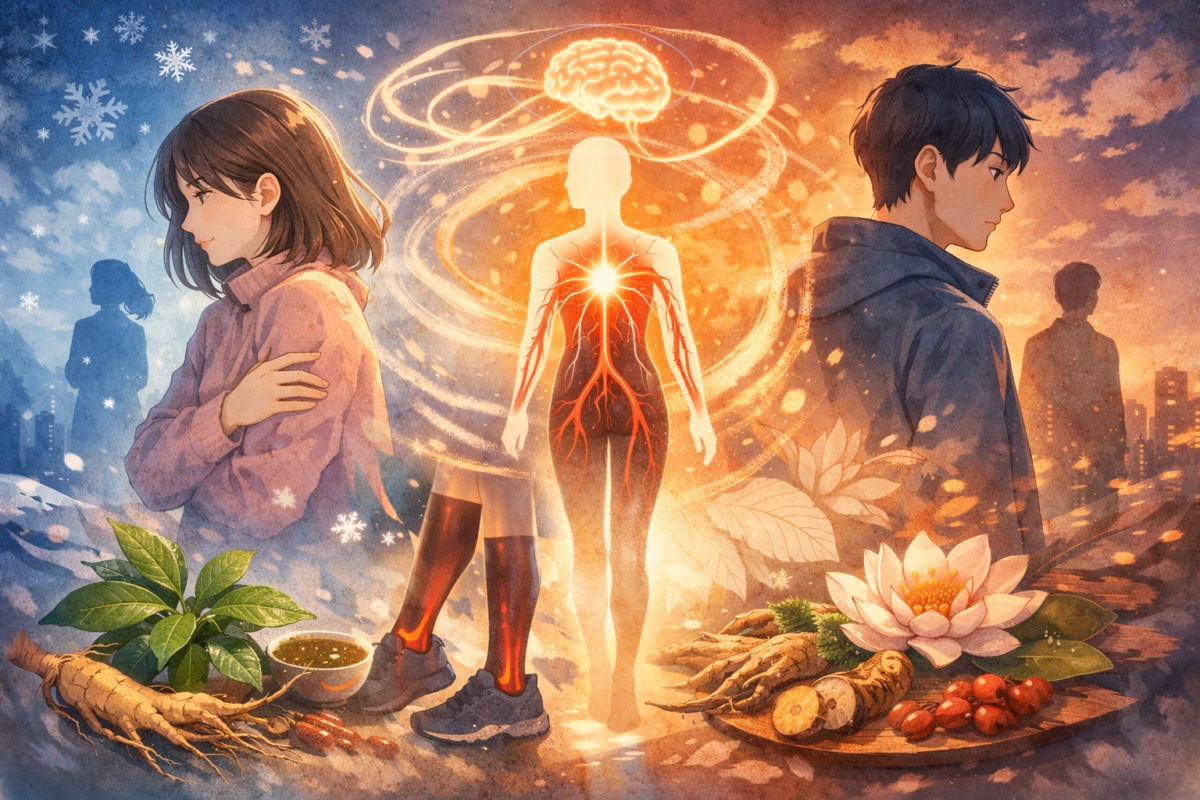

【冷え体質・天気痛タイプ】五苓散や葛根湯の漢方薬

「むくみやすい」「体が冷えやすい」「天気が悪い日に頭痛が出る」——

こういった症状がある人には、体質改善タイプの漢方薬がぴったりです。

ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒A

【作用】余分な水分を排出して、むくみや気象病を改善。

【おすすめな人】気圧の変化で頭痛が出る/梅雨や台風時期に不調が多い方

ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒A

【作用】首・肩のこわばりをゆるめ、冷えからくる緊張型頭痛をケア。

【おすすめな人】冷えると頭痛が起きる/風邪のひき始め+頭痛もある方

漢方薬は体質に合っていないと効きにくいため、初めて使うときは薬剤師に相談するのが安心です。

【受診すべき症状】月に6日以上薬を飲んでいる人は要チェック

市販薬である程度コントロールできる頭痛も、放置してはいけない症状があります。

特に、以下のような場合は早めに頭痛外来・脳神経内科を受診してください。

・頭痛の頻度が増えてきた

・月に6日以上、市販薬を飲んでいる

・痛み方がいつもと違う(激しい/突然)

・視覚異常・しびれ・ろれつが回らないなどの症状がある

・50歳以上で初めて強い頭痛が出た

また、薬を頻繁に飲み続けることで「薬剤乱用頭痛」になるケースもあります。

“いつもの頭痛”でも、油断せずに一度医師のチェックを受けてくださいね。

「効く薬」を選ぶより、「合う薬」を見つけよう

薬を飲むときに大切なのは、「効く成分かどうか」だけじゃありません。

頭痛のタイプ、自分の体質、生活スタイルに合っているかどうか。

これが選び方の基準です。

そして、市販薬に頼るだけでなく、生活改善+正しい受診タイミングを知ることも大切。

「効かないな」と感じたら、それは“合ってない”サインかもしれません。

無理せず、早めに専門家に頼るのも、ちゃんとした対処です。

まとめ:夏の頭痛、どう防ぐ?

●夏の頭痛は複数の原因が重なる:紫外線・脱水・冷え・気圧の変化など

●生活習慣で予防できる:水分・冷房・生活リズム・日差し対策が基本

●薬はタイプ別に選ぶ:片頭痛はロキソニンS/イブクイックDX、緊張型はカロナールA

●イブクイックDXは運転NG:眠気が出るので使用シーンに注意

●薬を月6日以上使うなら受診を:薬剤乱用や見逃しがちな病気の可能性も

頭痛は「体からのサイン」。

合う対策と薬を知っておくだけで、夏がだいぶラクになります。

がまんせず、ちゃんとケアしてあげてくださいね。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報(医薬品・サプリメント含む)

・第一三共ヘルスケア|ロキソニンSシリーズ 製品情報

・エスエス製薬|イブクイック頭痛薬DX 製品情報

・第一三共ヘルスケア|カロナールA 製品情報

・ツムラ|漢方処方製品情報(五苓散・葛根湯など)

◆ 参考医療情報サイト

・日本頭痛学会|頭痛の基礎知識と受診の目安