一覧でわかる!風邪・インフル・コロナの違いと受診チェックリスト【薬剤師が解説】

「少し熱っぽいけど、ただの風邪かな?」

そんなとき、インフルエンザやコロナとの違いが気になりますよね。

近年はコロナの脅威も落ち着きましたが、症状が似ているため判断が難しいことも。

本記事では、風邪・インフル・コロナの特徴を一覧で整理し、症状の違いや受診の目安をわかりやすく解説します。

薬剤師の視点から、家庭でできる判断のポイントと安心の行動ステップをお伝えします。

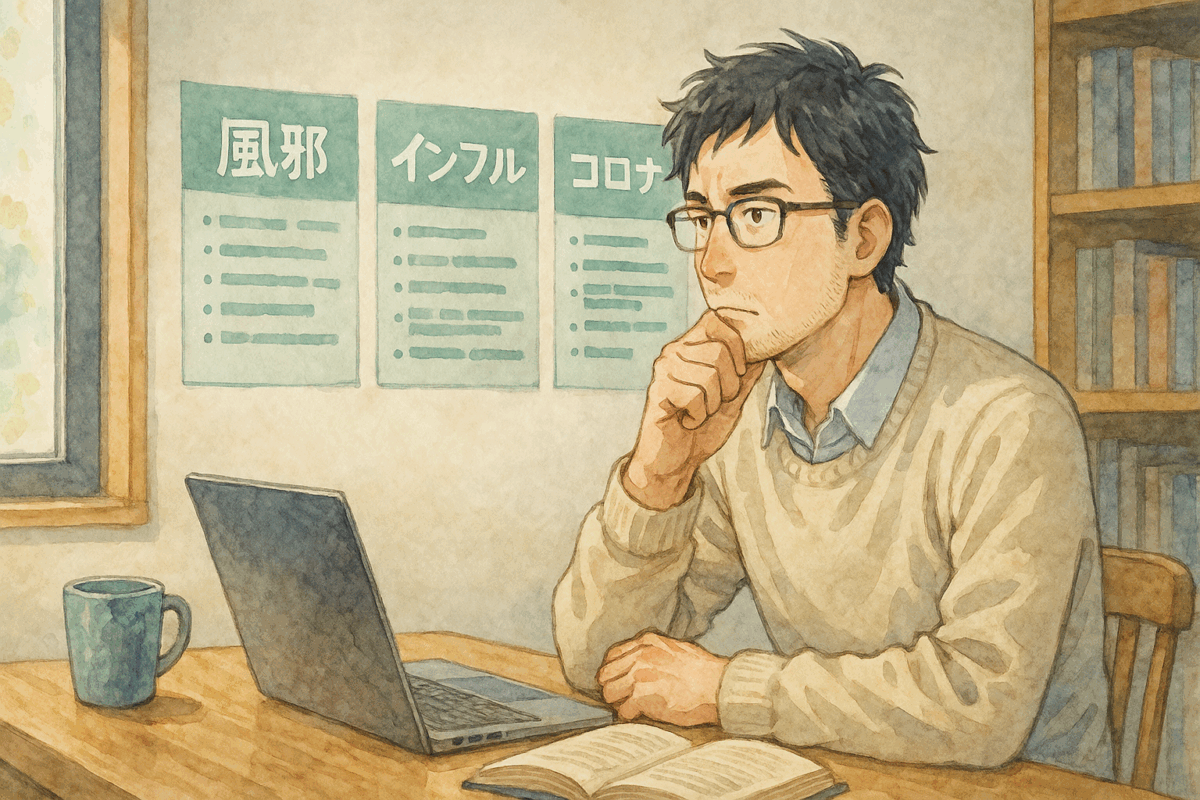

第1章|風邪・インフル・コロナの違いをまず整理

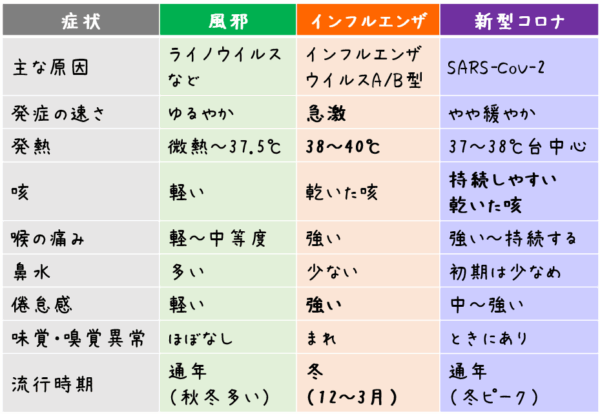

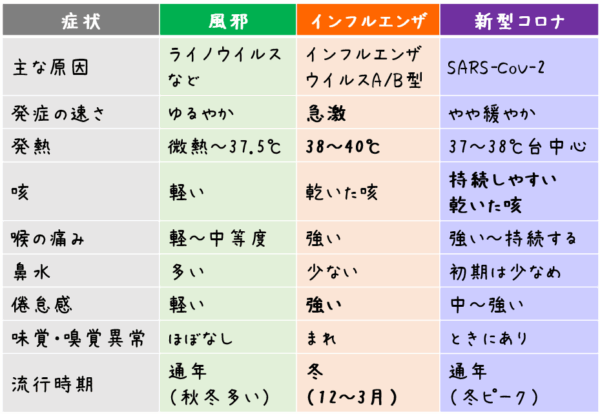

3つの感染症の原因と流行時期

まずは3つの感染症の基本的な違いを押さえておきましょう。

風邪は「ライノウイルス」や「コロナウイルス(旧型)」など、200種類以上のウイルスによって起こります。

症状は軽く、鼻や喉にとどまることが多いのが特徴です。

一方、インフルエンザは「インフルエンザウイルス(A型・B型)」による感染症で、冬場に大流行します。

高熱や筋肉痛を伴い、全身に強い症状が出やすいのが特徴です。

そして新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2019年に発見されたSARS-CoV-2というウイルスが原因です。

ワクチン接種や自然免疫により重症化リスクは下がりましたが、感染力は依然として強いため、季節を問わず発生しています。

症状の特徴(発熱・咳・喉の痛み・鼻水・倦怠感)

風邪はゆるやかに発症し、喉の痛みや鼻水が中心です。

発熱はあっても微熱程度で、全身の倦怠感は軽めです。

インフルエンザは突然の高熱(38℃以上)と全身の関節痛・筋肉痛を伴います。

症状の強さが“桁違い”で、急激な悪寒や倦怠感で動けなくなるケースもあります。

コロナは発熱や咳、倦怠感、喉の痛みなどが主症状です。

嗅覚や味覚の異常は以前より減りましたが、一部では見られます。

また、咳が長く続く傾向があるのも特徴です。

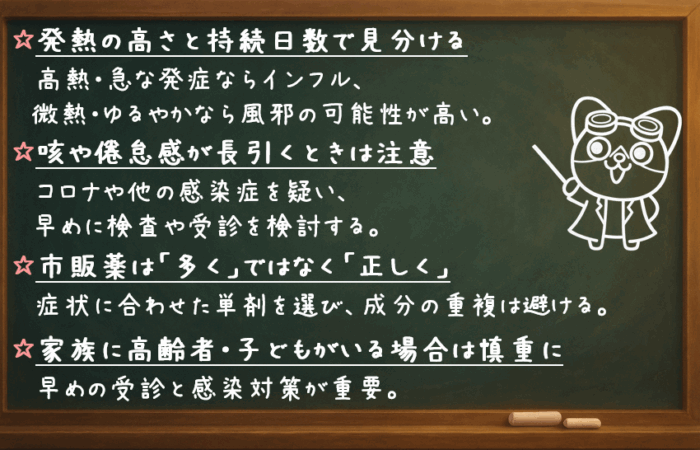

ポイント:風邪は「ゆるやかに」、インフルは「急に」、コロナは「長く続く」——この流れを覚えておくと判断がしやすいです。

季節・流行パターンと近年の傾向

風邪は季節を問わず発生しますが、寒暖差や乾燥で免疫が下がる秋~冬に増える傾向があります。

インフルエンザは例年12月頃から流行し、2月にピークを迎えます。

ただし、ここ数年は新型コロナの影響で流行時期がずれ、春や秋にも小規模な波が見られます。

新型コロナは通年で感染報告があり、インフルや風邪と同時流行するケースも確認されています。

そのため、冬場は「どれにかかったのか判断が難しい」時期ともいえます。

最近は「コロナ後遺症」として、軽症でも咳やだるさが長引く例もあり、油断は禁物です。

比較表で見る主な違い

第2章|症状の進み方と回復までの違い

潜伏期間と発症スピードの違い

風邪は潜伏1~3日で、のどの違和感や鼻症状からゆるやかに始まることが多いです。

インフルエンザは潜伏1~2日と短く、半日~1日で一気に高熱へ向かいます。

新型コロナは潜伏期間が2〜5日程度で、発症はインフルエンザほど急ではありません。

発熱やのどの痛みが1〜2日かけて現れ、その後に咳や倦怠感が強まってくるケースが多くみられます。

症状のピークと治るまでの日数

風邪のピークは2~3日目で、4~7日で落ち着くケースが一般的です。

インフルエンザは発熱当日~2日目がピークで、解熱まで3~5日かかります。

新型コロナは2~4日目でピークに達し、発熱は数日で改善する一方、咳・だるさは1~2週間程度続くことがあります。

症状の経過比較表(重要ポイント)

長引く症状と注意すべきケース

風邪で長引きやすいのは後鼻漏による咳や慢性的なのど刺激です。

インフルエンザは肺炎・中耳炎などの合併症に注意が必要です。

新型コロナは咳・倦怠感が残るほか、回復後もしばらく息切れや集中力低下を訴えることがあります。

こうしたケースでは、無理な復帰は避けるのが安全です。

年齢・体力による経過の違い

子どもは発熱が高く出やすい一方、回復も早い傾向があります。

高齢者は発熱が目立たないまま体力低下や食欲不振に進むことがあり、早期受診の判断が重要です。

持病のある方は、脱水・低栄養に陥りやすく、発熱が軽くてもリスク評価が必要です。

体調が安定してきても、ピークの時期を見極めて無理せず休養をとることが大切です。

食事や睡眠のリズムを整え、家族に高齢者や妊婦がいる場合は早めの受診を心がけましょう。

第3章|症状別チェックリストで見る「受診の目安」

自宅で様子を見てよい症状

まずは、受診を急がず自宅で安静にしてよいケースを整理します。

・熱が37〜38℃程度で、食欲・睡眠が取れている。

・咳や喉の痛みが軽く、呼吸が苦しくない。

・全身の倦怠感はあるが、日常生活をある程度送れている。

こうした場合は1〜2日ほど様子を見て、水分補給・栄養摂取・休養をしっかり行いましょう。

市販の解熱鎮痛薬やのどスプレーで症状を和らげつつ、無理せず過ごすことが大切です。

受診を検討すべき症状・持続期間

次のような症状が出たら、早めの受診を検討してください。

・38℃を超えた時点で受診を検討し、熱が続く場合は早めに医療機関へ。

・強い倦怠感・息苦しさ・胸の痛みがある。

・咳が1週間以上続く、または悪化している。

・味覚・嗅覚の異常が急に出現した。

・下痢・嘔吐・脱水症状を伴う。

これらは単なる風邪ではなく、インフルエンザやコロナ感染、肺炎などの可能性もあります。

症状が続く場合は「様子見」よりも「早めの相談」が安全です。

子ども・高齢者・基礎疾患がある人の判断基準

これらの層では、症状が軽くても早めの受診が基本です。

子どもは高熱で脱水になりやすく、短時間で急変することもあります。

特に、ぐったりしている・水分がとれない場合はすぐに医療機関へ。

高齢者は発熱が目立たないまま肺炎を発症することがあるため、「なんとなく元気がない」「食欲が落ちた」といったサインでも注意が必要です。

持病(糖尿病、心疾患、腎臓病など)がある人は、感染をきっかけに持病が悪化する場合があります。

軽症に見えても自己判断せず早めに相談を。

受診前に準備しておくべきこと

受診を決めたら、スムーズに診察を受けるための準備をしておきましょう。

・体温、症状の経過をメモ(発症日・熱の推移・症状の変化)

・服薬履歴(市販薬や処方薬、サプリなど)

・同居家族の症状(感染経路を把握しやすい)

・保険証・医療証・お薬手帳を忘れずに持参

また、発熱外来や小児科など、受診先の診療科を事前に確認しておくと安心です。

最後にもう一度、判断の基本を。

体調が「なんとか動ける」うちは我慢しがちですが、3日以上続く発熱・息苦しさ・強い倦怠感があるときは、早めの医療相談をためらわないことが大切です。

第4章|薬剤師が教える!市販薬での対応と注意点

風邪・インフル・コロナはいずれもウイルスによる感染症ですが、

症状の出方や重さによって、選ぶべき市販薬(OTC薬)は異なります。

ここでは薬剤師の視点から、症状別にどんな薬を選ぶとよいかをわかりやすく紹介します。

風邪のときに使える市販薬(総合感冒薬・鎮咳薬・のどスプレーなど)

風邪はほとんどがウイルスによるもので、根本的に治す薬はありません。

市販薬(OTC薬)は、症状をやわらげて回復を助けるためのサポートです。

発熱・鼻水・のどの痛みが複合しているときは、総合感冒薬を選びましょう。

「パブロンエースPro−X錠」や「パイロンPL錠ゴールド」など、複数の成分がバランスよく配合されたタイプがおすすめです。

咳が強いときは、デキストロメトルファンを含む「メジコンせき止め錠Pro」など。

のどの炎症や痛みには、アズレン入りの「アズレンEトローチ」や「ストナのどスプレー」が有効です。

インフルエンザ時の市販薬対応(症状緩和中心・抗ウイルス薬は医療機関で)

インフルエンザに対しては、市販薬ではウイルスを抑えることはできません。

抗ウイルス薬(タミフル・リレンザなど)は医療機関でのみ処方されるため、

インフルエンザが疑われる場合は受診が必須です。

そのうえで、市販薬でできるのは発熱や関節痛などのつらい症状をやわらげることです。

体への負担が少ないアセトアミノフェン配合の「カロナールA」や「バファリンルナJ」が適しています。

熱を下げすぎると体力を消耗しやすくなるため、38℃台前半なら安静を優先し、38.5℃を超えるようなら使用を検討するのが目安です。

コロナ軽症時の市販薬対応(発熱・のどの痛み・倦怠感への対処)

新型コロナの軽症では、基本的に自宅療養+対症療法で回復を待ちます。

発熱や痛みには、アセトアミノフェン配合薬(カロナールA・タイレノールAなど)が安心です。

その他の症状は、風邪と同じように対処できます。

のどの痛みには「アズレンEトローチ」や「ストナのどスプレー」。

咳が続く場合には「メジコンせき止め錠Pro」などが適しています。

複数の薬を使う場合は、成分が重なることがあるため、薬剤師に相談を。

安全に組み合わせることで、より早い回復につながります。

市販薬は、正しく選べば自宅での回復を支える強い味方になります。

一方で、似た症状でも必要な薬は人によって異なります。

風邪・インフル・コロナ、それぞれで目的に合う成分を選ぶことが大切です。

もし迷ったときは、薬剤師に相談を。

適切な薬の選び方を知ることが、安全に治すいちばんの近道です。

第5章|よくある質問(Q&A)

読者から寄せられる疑問に、要点だけを端的にお答えします。

Q1:微熱が続くけど何日まで様子見でいい?

微熱(37~37.9℃)で食べられて眠れているなら1~2日は自宅で様子見が目安です。

ただし、38℃を超えた時点で受診を検討し、頭痛・息苦しさ・強い倦怠感があれば早めに相談してください。

Q2:市販薬を飲んでも熱が下がらないときは?

解熱後すぐに再び発熱する、あるいは高熱が続くなら受診が必要です。

アセトアミノフェンで一時的に下がっても、再上昇が反復する場合は原因評価が重要になります。

Q3:子どもの発熱、何度から病院へ?

次のいずれかに当てはまるときは受診を優先してください。

・ぐったりして反応が乏しい。

・水分がとれない・尿が少ない。

・呼吸が速い・苦しそう、青白い。

・けいれんがある、または既往がある。

・3か月未満の発熱。

数字だけで判断せず、全身状態を見て決めましょう。

Q4:家族がインフルの場合、どう過ごす?

同室・同時間の食事を避ける、換気、手洗い、共有タオルを使わないが基本です。

発症者は可能なら個室、家族はマスク・手指衛生を徹底。

ハイリスク(高齢・妊婦・基礎疾患)と同居なら、早めの受診相談を検討します。

Q5:コロナとインフル、同時感染はあり得る?

あり得ます。

発熱が強い、経過が通常と異なる、周囲で両方流行している場合は医療機関で検査を受けてください。

対処は個別に調整が必要です。

Q6:治った後に咳だけ残るのはなぜ?

気道の炎症が回復途中で、咳反射が敏感になっていることが多いです。

数週間続くこともありますが、呼吸苦・血痰・発熱再燃があれば受診を。

加湿・水分・のどケア(アズレン製剤など)で楽になることがあります。

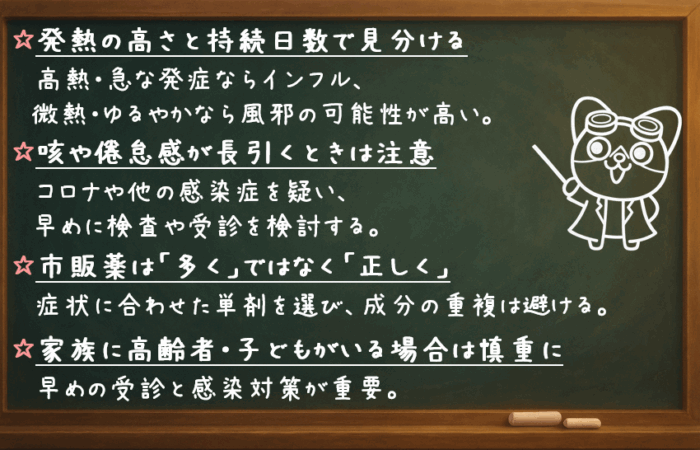

まとめ|迷ったときの判断ポイント

不安なときは、「熱・食欲・睡眠」この3点を目安にしてください。

しっかり休み、栄養と水分をとることが、どんな薬より確かな回復の近道です。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報および公的機関データを参考にしています。

体調の判断や受診の目安を確認する際にご活用ください。

◆ 公的機関・医療関連情報

・厚生労働省|新型コロナウイルス感染症について

・国立感染症研究所|インフルエンザとは

◆ メーカー公式製品情報(OTC医薬品)

・大正製薬|パブロン ブランドサイト(総合感冒薬)

・佐藤製薬|ストナのどスプレー 製品情報

・第一三共ヘルスケア|カロナールA製品ページ