5月病に効く薬はある?気持ちが沈む時に頼れる市販薬とケア法まとめ

ゴールデンウィーク明け、「なんだか気分が晴れない」「朝がつらい」と感じていませんか?

新しい環境に慣れようと頑張るうちに、心と体が疲れてしまうことがあります。

この記事では、五月病の原因や症状を整理しつつ、市販薬や漢方の選び方、日常でできるセルフケアを薬剤師の視点でご紹介。

「病院に行くほどではないけど何とかしたい」方に役立つ内容をまとめました。

第1章:なぜ五月病になる?不調の原因と見極め方

五月病とは「新生活のストレス反応」

まず押さえておきたいのは、五月病は誰でもなる可能性があるということです。

医学的には「適応障害」に近く、新しい環境に適応しようとがんばった結果、心と体に負担がかかります。

新しい職場や人間関係のストレス。

慣れない生活リズム。

春から夏にかけての気温差や気候変化。

こうした要素が重なり、自律神経が乱れることで不調が起こります。

ゴールデンウィーク明けに増えやすいのは、緊張が一段落して疲れが一気に表面化するタイミングだからです。

心と体にあらわれる五月病のサイン

五月病の症状は、多くの場合心と体の両方に出るのが特徴です。

気のせいかな?と思いがちですが、実際は次のようなサインが隠れています。

【心のサイン】

・気分の落ち込みや不安感

・やる気が出ない、集中できない

・イライラしやすい

【体のサイン】

・だるさや倦怠感が続く

・眠りが浅い、寝つきが悪い

・食欲不振や胃腸の不調

こうした症状がいくつか重なったら要注意です。

「気持ちだけの問題」と片づけず、体からのサインも見逃さないようにしましょう。

自分にあてはまる?簡単セルフチェック

最後に、簡単なセルフチェックで自分の状態を確認してみましょう。

3つ以上当てはまる場合は、五月病の可能性が高まります。

✅ 朝起きるのがつらい日が増えた

✅ 何をしても気分が晴れない

✅ 食事が美味しく感じない、食欲がない

✅ 夜、寝つきが悪くなった

✅ 仕事や家事に集中できない

✅ ちょっとしたことでイライラする

✅ ずっと体がだるい、重たい感じが続く

セルフチェックの結果はいかがでしたか?

複数チェックがついた方は、早めにケアを意識しておきましょう。

五月病は、新しい環境に適応しようとする中で、心と体が疲れてしまうことがきっかけになります。

気温差や生活リズムの変化も重なり、自律神経が乱れやすい時期です。

心と体、それぞれのサインに早めに気づくことが大切です。

少しでも「いつもと違うな」と感じたら、無理せずケアを考えてみましょう。

第2章:症状別!五月病セルフケアと市販薬の選び方

気分の落ち込みや不安感には 漢方薬 でケア

五月病でよく見られるのが、気分の落ち込みや不安感です。

モヤモヤした気持ちやイライラが続くときは、漢方薬 を取り入れてみましょう。

たとえば、加味逍遙散(かみしょうようさん) は、気分のムラやイライラをやわらげる漢方薬です。

女性のホルモンバランスによる不調にも使われることがあり、穏やかに気分を整えてくれます。

また、半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう) も選択肢です。

不安感が強いときや、喉につかえる感じがする場合に活用されています。

これらの漢方薬は 対症療法 としての位置づけです。

症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

だるさ・疲労感には 補中益気湯 や 五苓散

「休んでも疲れが抜けない」「体が重だるい」。

そんなときは、疲労感のケアが必要です。

補中益気湯(ほちゅうえっきとう) は、体力が低下しているときに活用される処方です。

新年度の忙しさでエネルギーを使いすぎたときに、疲労回復のサポートになります。

また、むくみや重だるさが気になる場合は、五苓散(ごれいさん) が役立つことがあります。

水分代謝の乱れにアプローチし、余分な水分が原因のだるさに向いています。

薬は 正しい用量・用法 で使うことが大切です。

飲み合わせや体調に注意しながら取り入れましょう。

眠れないときは ドリエル や ナチュラルスリープ

五月病で意外と多いのが、眠りのトラブルです。

寝つきが悪い、夜中に目が覚めるといった不調は、毎日の疲れをさらにため込む原因になります。

眠れないときは、市販の睡眠改善薬 ドリエル が役立つことがあります。

抗ヒスタミン成分による眠気作用で、一時的な不眠をサポートします。

日常的な眠りの質向上には、サプリメントも検討しましょう。

たとえば、ドリエル ナチュラルスリープ はGABA(ギャバ)を配合したサプリメントです。

医薬品のドリエルとは異なり、日中の眠気が出にくく、習慣的に取り入れやすい特徴があります。

薬やサプリだけに頼らず、寝る前のスマホやカフェインを控えるなど、生活習慣も見直してみましょう。

胃腸の不調には 六君子湯 や 食事の工夫 を

ストレスは胃腸にも影響を及ぼすことがあります。

食欲不振や胃もたれなどが続くと、体力の回復も遅れがちです。

そんなときは、胃腸を整える漢方薬 六君子湯(りっくんしとう) が候補になります。

胃腸の働きを助け、食欲不振や消化不良をやわらげる働きがあるとされています。

また、薬だけに頼らず、食事のとり方も工夫 しましょう。

・暴飲暴食を避ける

・よく噛んでゆっくり食べる

・消化の良いものを選ぶ

胃腸の不調が長引く場合は、自己判断せず専門医の診察を受けましょう。

市販薬は 対症療法。迷ったら専門家に相談を

市販薬は あくまで対症療法 です。

一時的に楽になっても、根本のストレスや生活習慣の乱れを改善しなければ再発することがあります。

また、複数の薬を併用する場合は要注意 です。

成分の重なりで副作用が出る可能性があるため、迷ったときは薬剤師や医師に相談しましょう。

特に、妊娠中・授乳中の方や持病のある方 は、自己判断せず必ず専門家の指導を受けてください。

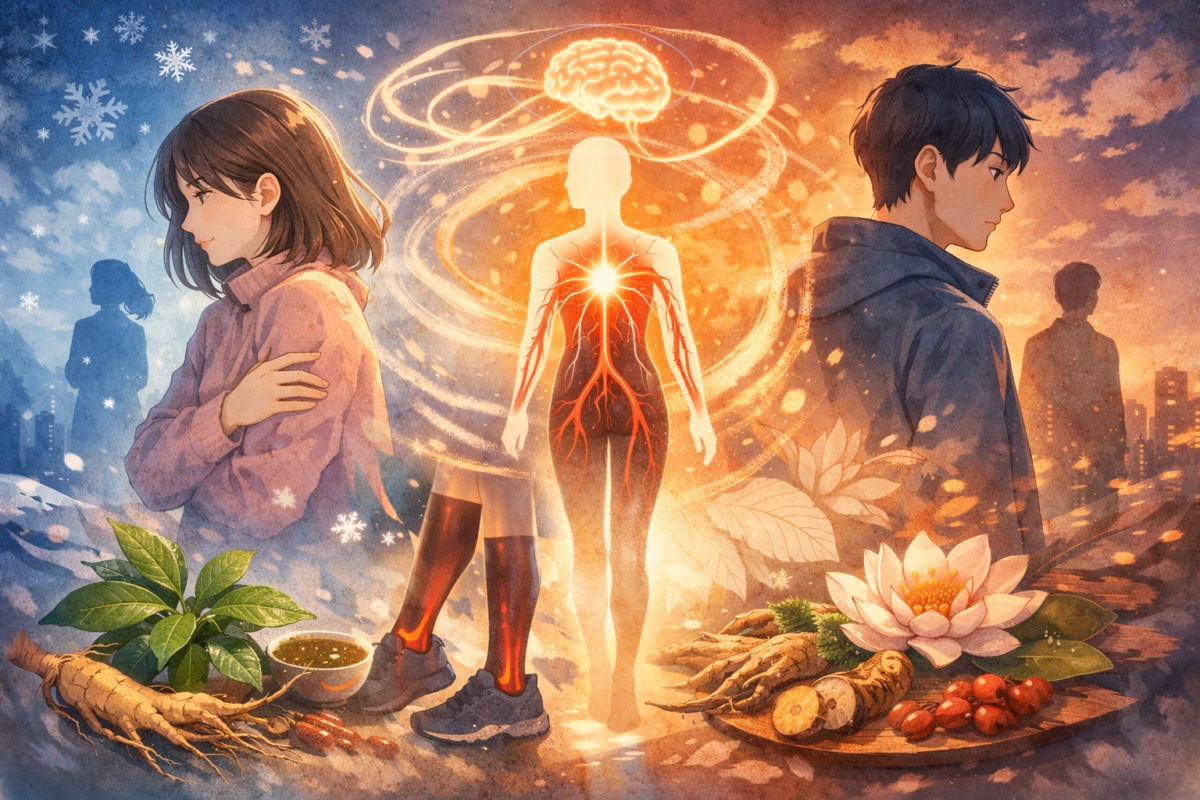

第3章:薬だけじゃない!毎日できる五月病対策

生活リズムを整える:朝日を浴びて、決まった時間に寝る

まず意識したいのが、生活リズムの改善です。

五月病の原因のひとつに、自律神経の乱れがあると言われています。

これを整えるには、毎日の光と睡眠サイクルが欠かせません。

朝はしっかりとカーテンを開けて、朝日を浴びること。

太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされ、リズムが整いやすくなります。

夜はできるだけ決まった時間に寝るよう心がけましょう。

寝る前のスマホは控えめにして、部屋を暗めにすると眠りにつきやすくなります。

リズムが整うと、気分も前向きになりやすくなります。

簡単な運動:スクワットやストレッチで血流改善

運動不足も五月病の原因になりがちです。

とはいえ、「運動」と聞くとハードルが高く感じる方も多いのではないでしょうか。

おすすめは、スクワットやストレッチなどの手軽な運動です。

筋肉を動かすことで血流が改善され、自律神経のバランスが整いやすくなります。

1日たった5〜10分でも良いので、無理のない範囲で取り入れてみてください。

デスクワークの合間に肩を回すだけでも気分転換になりますよ。

体を動かすことで気分もすっきりしやすくなります。

食事のリズムと内容:胃腸を整えて気持ちもケア

食生活の見直しも欠かせません。

ストレスで食欲が落ちるときこそ、体にやさしい食事を心がけましょう。

ポイントは、消化の良いものを選ぶこと。

おかゆやうどん、バナナなどは胃腸に負担が少なく、エネルギー補給にも役立ちます。

また、つい不調のときには食事が不規則になりがちですが、リズムを崩さないことも大切です。

暴飲暴食は避けて、できるだけ決まった時間に食べることを意識してみてください。

胃腸の調子が整うと、気持ちも前向きになりやすくなりますよ。

気分転換の工夫:趣味やSNS断ちでリフレッシュ

心の疲れをため込まないためには、気分転換もポイントです。

忙しい毎日でも、ほんの少しの時間で良いので趣味の時間を作ること。

読書や音楽鑑賞、ちょっとした散歩でも、気持ちが軽くなります。

また、無意識にスマホを見る時間が増えている方は、SNS断ちを検討してみても良いかもしれません。

情報の洪水から距離を置くことで、頭の中がスッキリと整理されます。

気分転換の時間は「自分を大切にする時間」として取り入れてみましょう。

症状が続くときは、早めに医療機関へ

ここまで紹介した対策を続けても、もし2週間以上症状が続く場合は、早めに医療機関を受診してください。

五月病は誰にでも起こりうる身近な不調ですが、無理にがまんすると悪化する恐れがあります。

精神科や心療内科は敷居が高いと感じるかもしれませんが、「念のため」くらいの気持ちで相談してみましょう。

専門家のアドバイスを受けることで、より自分に合ったケアが見つかることもあります。

まとめ

●五月病は新生活のストレスや気温差が引き金に。

●症状は「気分」「だるさ」「眠り」「胃腸」に出やすい。

●気になる症状ごとに市販薬やサプリメントを活用できる。

●生活リズムや運動、食事など日々のケアも大切。

●症状が2週間以上続く場合は医療機関を受診。

五月病は誰でもなりうる身近な不調です。

「これくらいなら大丈夫」と無理をせず、体と心のサインを見逃さないことが大切です。

まずは生活リズムを整えるところから始めてみましょう。

薬やサプリメントはあくまでサポートと考え、日々のセルフケアと上手に組み合わせていくことがおすすめです。

気づいたときから小さな対策を積み重ねることで、心も体も少しずつ軽くなっていきますよ。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。

◆ メーカー公式製品情報

・エスエス製薬|ドリエル ブランドサイト(医薬品・サプリメント含む)

・クラシエ薬品|クラシエ漢方製品情報(加味逍遙散・半夏厚朴湯・補中益気湯・六君子湯・五苓散 ほか)