タミフルvsゾフルーザだけじゃない!インフルエンザ薬一覧と市販薬の選び方

「タミフルとゾフルーザ、どう違うの?」

インフルエンザにかかったとき、多くの人が気になる疑問です。

実際に薬を選ぶのは医師ですが、それぞれの特徴を知っておくことで“なぜこの薬が処方されたのか”が理解しやすくなります。

飲み薬だけでなく、吸入薬のイナビルや点滴のラピアクタといった選択肢もあります。

一方、市販薬はあくまで症状をやわらげる補助役。

本記事では薬剤師の視点から、代表的な治療薬の特徴と市販薬の正しい使い方をわかりやすく解説します。

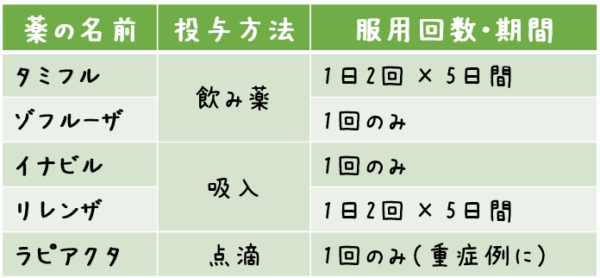

第1章|インフルエンザ治療薬の全体像と一覧

インフルエンザにかかったときに処方される薬は、風邪薬の延長ではありません。

ウイルスの増殖を直接抑える「抗インフルエンザ薬」と呼ばれる専用の治療薬です。

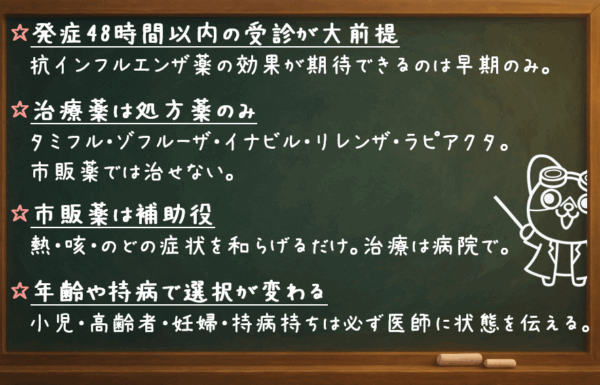

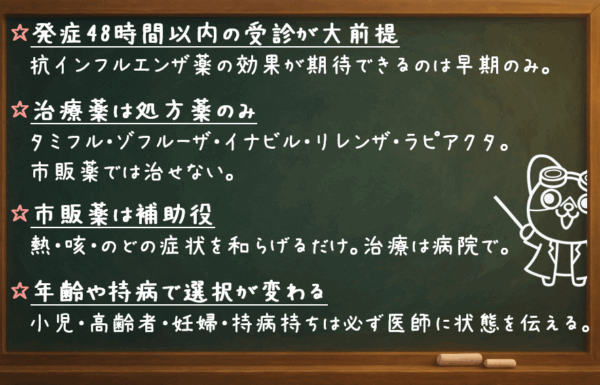

そして大前提として、多くのガイドラインで「発症から48時間以内に薬を使うと効果がある」とされています。

遅れるほど効果は弱まります。

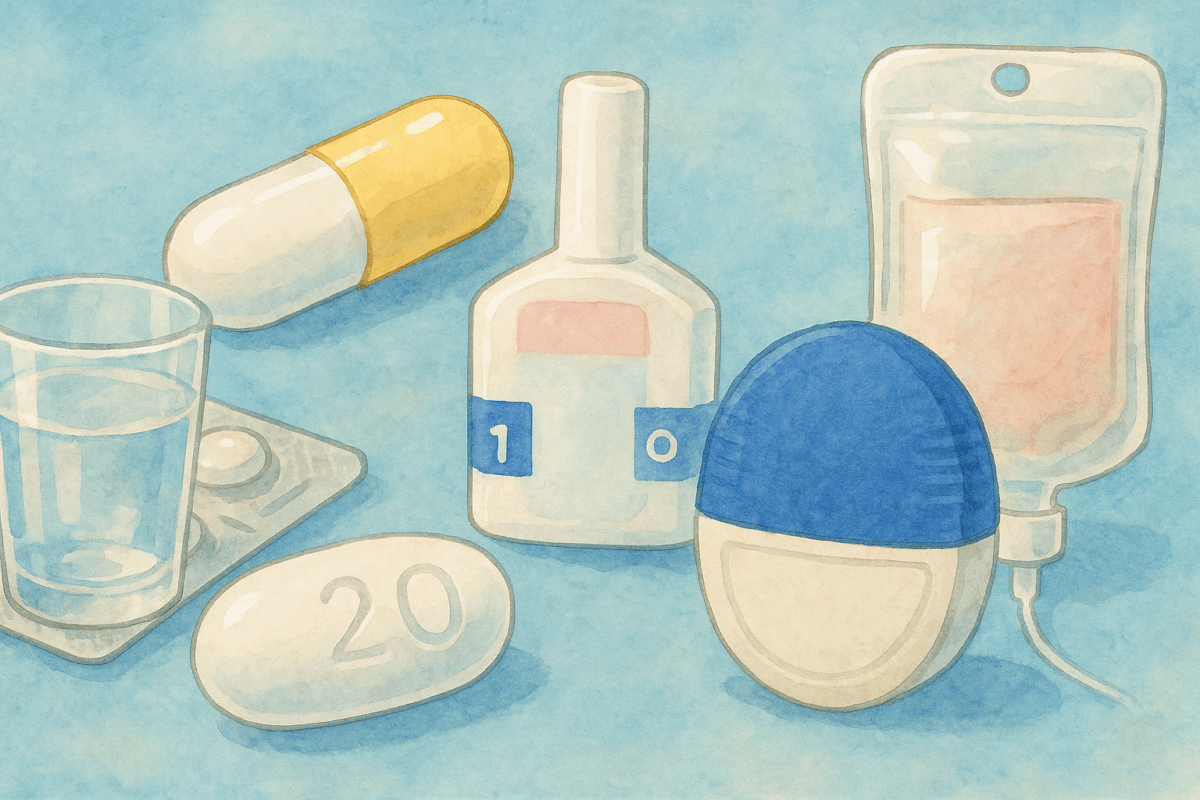

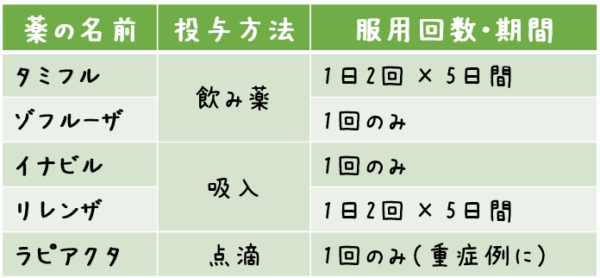

ここで知っておきたいのが、処方される代表的な5種類の薬です。

飲み薬・吸入薬・点滴薬とタイプが分かれており、それぞれに特徴があります。

タミフル(オセルタミビル)

最もポピュラーな飲み薬です。

1日2回、5日間の服用で効果を発揮します。

子どもから高齢者まで幅広く処方され、医療現場での実績も豊富です。

ゾフルーザ(バロキサビル)

2018年に登場した比較的新しい飲み薬です。

最大の特徴は、「1回飲めば治療が完了する」という手軽さです。

ただし耐性ウイルスの問題が報告されており、最近は慎重に使い分けられています。

イナビル(ラニナミビル)

吸入タイプの薬で、医療機関や薬局で最初に指導を受けながら吸入します。

1回吸入で治療が完結するため、忙しい親世代からも「続けやすい」と評価されます。

リレンザ(ザナミビル)

こちらも吸入薬ですが、1日2回を5日間続ける必要があります。

イナビルと比べると手間はかかりますが、耐性リスクが少ないという特徴があります。

ラピアクタ(ペラミビル)

点滴で投与するタイプです。

内服や吸入が難しい重症例や、高熱で体力が落ちている患者さんに使われます。

まとめ表|インフルエンザ治療薬

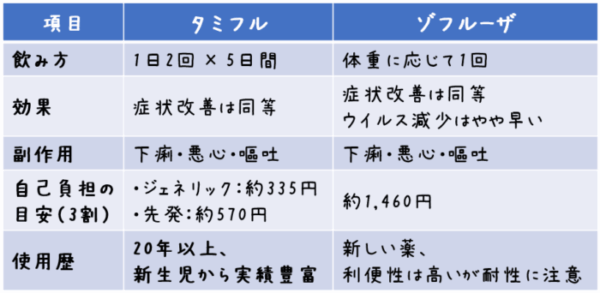

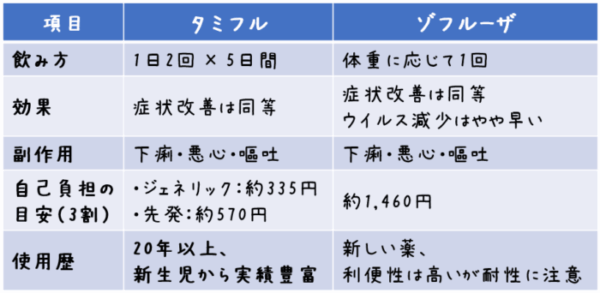

第2章|タミフルvsゾフルーザ徹底比較

インフルエンザの飲み薬といえば、タミフルとゾフルーザが代表格。

どちらも効果はありますが、違いを知っておくと「自分や家族に合う薬」が理解しやすくなります。

効果の違い

熱やだるさなど症状が楽になる速さは、ほぼ同じです。

一方でゾフルーザは、体内のウイルスを減らすスピードがやや早いと報告されています。

「家族にうつすリスクを減らしたい」場面で選ばれることがあります。

服用のしやすさ

タミフルは1日2回を5日間続けて飲む必要があり、きちんと飲み切る前提で効果が発揮されます。

一方でゾフルーザは体重に応じて1回飲めば治療が完了するため、飲み忘れの心配がありません。

忙しい家庭や子どもに薬を飲ませるのが大変な場合には、ゾフルーザの“1回で終わる”便利さが大きなメリットになります。

副作用と耐性リスク

タミフルもゾフルーザも、下痢・悪心・嘔吐などの消化器症状が報告されており、頻度や内容に大きな差はありません。

どちらも比較的安全性の高い薬として使われています。

一方で、ゾフルーザは耐性ウイルスの出現が課題です。

特に小児では耐性株が出やすい点が臨床上の注意点になります。

使用歴と信頼性

タミフルは発売から20年以上の使用歴があり、新生児から高齢者まで幅広く使われてきた実績があります。

この長い臨床経験の蓄積から、安全性のデータが豊富で安心感のある薬と評価されています。

一方でゾフルーザは新しい薬で、利便性の高さは魅力ですが、耐性株の出現など今後のデータの積み重ねが重要です。

薬の値段(薬価と自己負担)

※以下は“薬価ベース・自己負担3割”の〈薬代のみ〉の概算です(診察・検査は別途)。

ここでの比較は薬そのものの値段(薬価)ベースです。

実際には3割負担となります。

・タミフル(ジェネリック):薬価 111円/自己負担 約335円

・タミフル(先発):薬価 189円/自己負担 約570円

・ゾフルーザ(20mg×2錠が標準投与):薬価 2,438円/自己負担 約1,460円

診察料や検査料が加わるため、最終的な支払いはこの薬代より高くなります。

なお、同じ自己負担3割でも、ゾフルーザのほうがタミフルより高額になりやすい点は知っておきたいところです。

ひと目でわかる比較表

結局のところ、「安心感と実績のタミフル」か「簡単さのゾフルーザ」か。

最終的な判断は医師が行いますが、費用や飲みやすさなど気になる点は遠慮せず伝えておくと安心です。

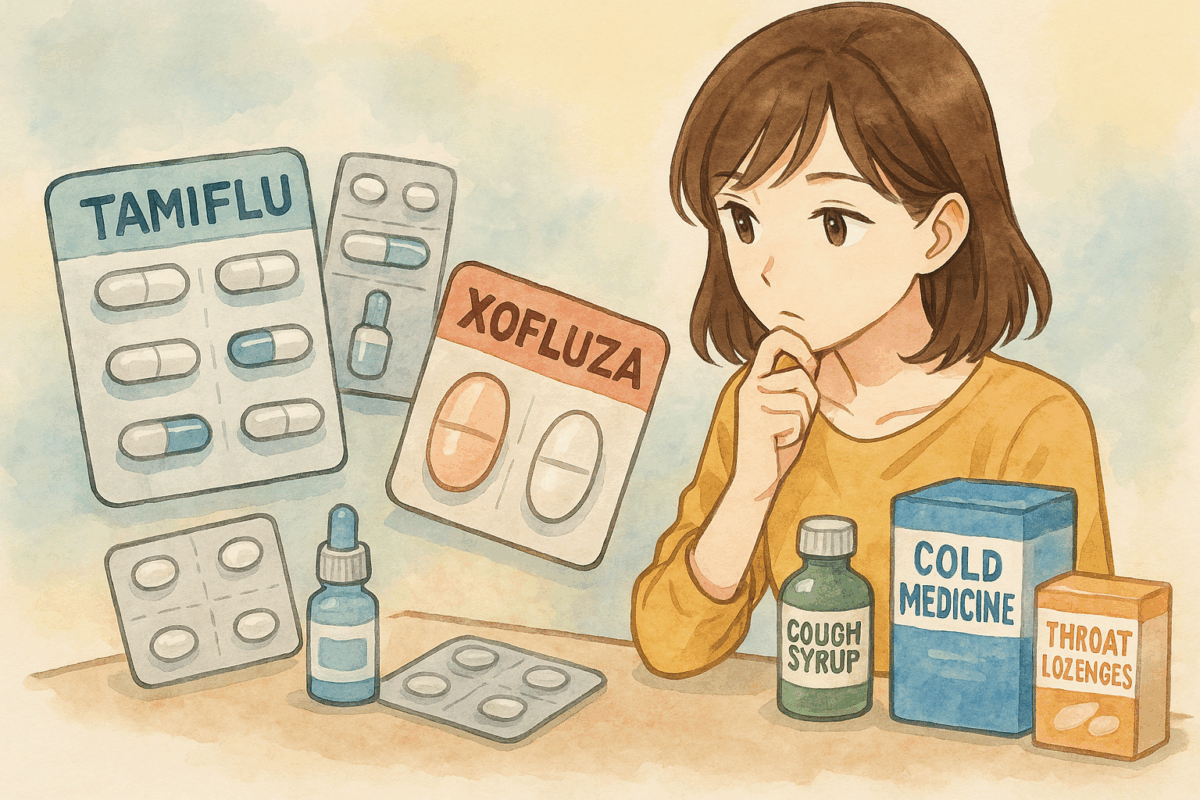

第3章|市販薬でできること・できないこと

インフルエンザにかかったとき、治療の基本は必ず病院で医師の診断を受けることです。

抗インフルエンザ薬(タミフルやゾフルーザなど)はすべて処方薬であり、市販薬でインフルエンザそのものを治すことはできません。

そのうえで、「熱がつらい」「咳で眠れない」「のどが痛い」といった症状を一時的にやわらげるサポート役として市販薬を使うことは可能です。

つまり、市販薬は治療の中心ではなく、あくまで補助的な位置づけと考えるのが正解です。

市販薬でできること

1. 熱を下げる

アセトアミノフェンを主成分とした解熱鎮痛薬が代表。

インフルエンザでも安心して使いやすい。

2. 咳をやわらげる

デキストロメトルファンなどが配合された咳止め薬。

夜眠れないときなどに助けになります。

3. のどの痛みを緩和する

トローチやうがい薬。

炎症を落ち着かせ、飲み込みのつらさを軽くします。

注意点

子ども、高齢者、妊婦は成分に注意が必要

薬によっては使用不可や減量が求められるケースがあります。

アスピリン系やジクロフェナク系の解熱薬は禁忌

特に子どもや10代では重篤な副作用のリスクがあるため避ける必要があります。

市販薬は、病気を治す薬ではなく症状をやわらげる薬。

本格的な治療薬と同じ役割を持たせてはいけません。

あくまで「しんどさを少しでも和らげながら体力を温存するサポート」と位置づけてください。

第4章|年齢・持病・妊娠中での注意点

インフルエンザの治療薬は、年齢や体の状態によって選び方や注意点が変わります。

同じ薬でも「子どもに使えるか」「高齢者に安全か」「妊娠中に飲んでいいか」で判断が違ってくるのです。

小児の場合

小児に抗インフルエンザ薬を使う際は、異常行動への注意が必要です。

ただし、これは薬の副作用というよりインフルエンザ自体の影響が大きいと考えられています。

また、吸入薬(イナビル・リレンザ)は小さな子どもには難しいことがあります。

その場合は飲み薬(タミフル)や、場合によっては点滴薬(ラピアクタ)が検討されます。

高齢者の場合

高齢者はインフルエンザそのものによって肺炎や心不全などの合併症を起こしやすいため、早めの受診が必須です。

治療薬については、基礎疾患や腎機能の状態に応じて用量調整が必要になることがあるため、医師の判断に従うことが大切です。

妊婦の場合

妊娠中は薬の安全性がとても気になるところです。

抗インフルエンザ薬の中では、タミフル(オセルタミビル)がよく使われます。

これまでの使用実績が多く、胎児への影響について一定のデータがあるためです。

持病がある場合

腎機能障害:タミフルは腎機能に応じて用量を調整する必要があります。

肝機能障害:ゾフルーザは肝臓で代謝されるため、肝機能に問題がある場合は注意が必要です。

心疾患・喘息:吸入薬は咳き込みや気道刺激で症状が悪化するケースもあるため慎重に。

持病を抱えている方は、必ず主治医に自分の状態を伝えたうえで、医師が適切な薬を選ぶことが重要です。

年齢や体の状態によって、使える薬は変わります。

だからこそ、受診時には妊娠の有無や持病、普段飲んでいる薬をきちんと伝えることが大切です。

それが医師にとって最適な薬を選ぶ助けになります。

第5章|受診の目安とよくある質問(FAQ)

インフルエンザは受診が前提です。

特に発症から48時間以内に治療を始めることが効果的とされています。

Q1. 薬はいつまでに始めればいい?

目安は発症から48時間以内です。

このタイミングを過ぎると薬の効果は落ちてしまい、重症化リスクも下がりにくくなります。

症状が出たら「様子を見る」よりも、できるだけ早く受診してください。

Q2. ゾフルーザは1回で“完治”する?

服用は1回で“治療が完結”するだけです。

症状は早めに楽になりますが、再燃や耐性株の課題があり、万能ではありません。

Q3. 市販薬だけで乗り切れる?

原則不可。

市販薬は対症療法(熱・咳・のどの痛みの緩和)で、治療そのものは医療機関で行います。

高熱や重症化リスクがあるなら即受診です。

Q4. 異常行動って本当にある?

報告はありますが、薬との因果は不明。

インフルエンザ自体でも見られます。

小児は目を離さない環境整備が大切です。

Q5. 子どもが夜中に発熱…どうする?

解熱剤(アセトアミノフェン)で一時対応し、翌朝受診。

息苦しい・ぐったり・けいれんなどがあれば夜間救急へ。

Q6. 学校や職場はいつから?

学校は「発症後5日経過」かつ「解熱後2日(幼児は3日)」が登校目安。

大人も無理な出社を避け、医師の指示に従ってください。

詳しく知りたい方は、『インフルエンザ出勤停止・登校停止:学校復帰の正しい日数を薬剤師が解説!』のコラムも参考にしてください。

まとめ|インフルエンザ薬のポイント整理

インフルエンザ治療で本当に大切なのは、薬を選ぶことよりも早く受診することです。

市販薬でごまかさず、医師の診断を受けて適切な薬を使うことが、回復への近道になります。

無理をせず、早めの対応で安心して冬を乗り切りましょう。

【参考情報】

この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。

信頼できる公的資料や添付文書をもとに、正確な情報をまとめています。

◆ 公的機関・ガイドライン

・厚生労働省|令和6年度インフルエンザQ&A

・国立健康危機管理研究機構|インフルエンザとは

・日本感染症学会|新型インフルエンザ 診療ガイドライン(第1版)

◆ 添付文書

・医薬品医療機器総合機構(PMDA)|医療用医薬品 添付文書検索